熊澤 伸宏(文/Vol. 3)

0 コメント

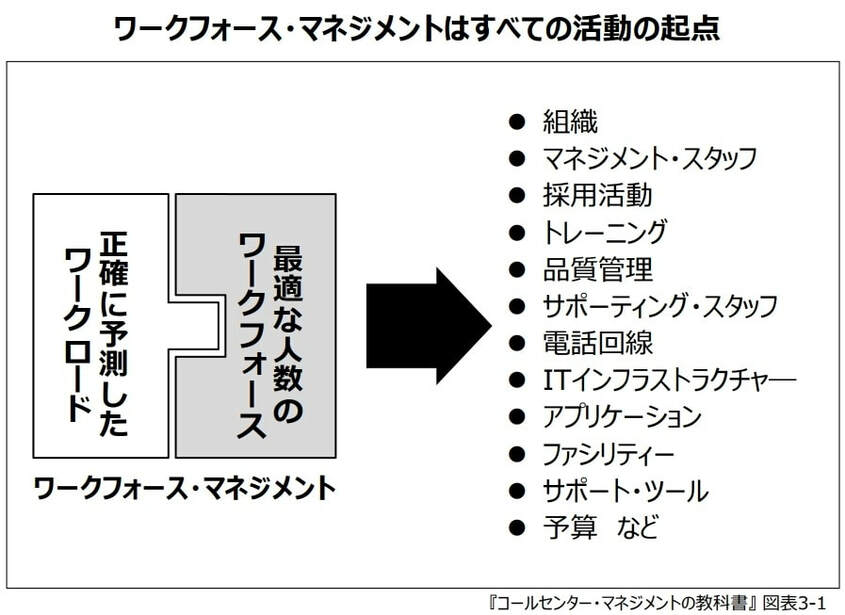

「センター長は中小企業の社長のようだ」などとよく言われるように、コールセンターの管理者は、大変多くの種類の仕事を担っています。 どの仕事も重要であり優劣をつけることはできませんが、強いて言うならば、「ワークフォース・マネジメント」(以下WFM)は、センター管理者にとって最も優先すべき仕事であると言えるでしょう。 なぜなら、WFMはコールセンターのすべての活動の起点としての役割を担っているからです。 WFM自体がさまざまな種類のタスクで構成されていますが、その中心となるのが、「ワークロード(業務量)の正確な予測」と「それに見合った最適なワークフォース(エージェント数)の算出」です。 この2つがしっかり機能することで、下の図に示すように、組織編成から採用、トレーニング、インフラ、設備・機器、予算など、コールセンターの活動に必要なすべてのリソースの質と量が決まります。 そして、無駄なく(効率よく)、質の高いオペレーションが可能となります。 言い換えれば、WFMが機能しなければ、コールセンターの活動は何も始まらないし、それがいい加減であっては、品質や生産性の向上など望むべくもありません。 ところが、コールセンターのメインの仕事であるインバウンド・コールは、一般の事務系オフィスワークと異なり、仕事がランダム(注1)に発生する、業務量をコントロールできない、顧客の姿が見えないといった特性により、ワークロードの予測とワークフォースの算出は困難を極めます。 その一方で、エージェントの人数がたった一人違うだけで顧客サービスに大きな影響を与えること、そして、顧客、エージェント、企業/株主の3大ステークホルダー(注2)の要求にバランスよく応えなければならないといったことから、極めて精緻なワークロードの予測と正確なワークフォースの算出が必要とされます。 そのために、WFMの知識やノウハウが必要なのです。 ヒストリカル・データ、ビジネス・ドライバー、時系列分析、サービスレベル、アーランC式、シュリンケージ、インバース方式、標準偏差、絶対誤差・・・・・・いずれもWFMを実践するために不可欠なキーワードです。 決して上級者や大規模センター向けであるとか、“オタク”の世界ではありません。すべてのセンター長やマネージャーが必ず理解しておくべき基本の用語ばかりです。 すべての活動の起点となるWFMに手を抜くわけにはいきません!

2018年5月30日、『コールセンター・マネジメントの教科書』を発刊しました。

624ページにおよぶこの本に一貫して書かれているのは「基本」です。 私たちは、「基本」という言葉を日常生活のあらゆる場面でごく普通に使いますが、そこには大まかに2つの意味合いがあるように思います。 ひとつは「最も重要なもの」、もうひとつは「初歩的なもの」というニュアンスです。 類語辞典を検索してみると、「起点」「本質」「核心」「真髄」「最重要」といった前者に近い言葉と、「入門」「初級」「初歩」「イロハのイ」といった後者に近い言葉が混在しています。 コールセンターのマネジメントの場面においてはどうでしょう。 筆者の経験からは、圧倒的に後者の意味合いで使われることが多いように思います。 それが最も如実に表れているのが、トレーニング(教育・研修)の分野でしょう。 ほとんどの場合、「基本」と名がつくトレーニングは、新人など経験の浅いスタッフを対象としています。 コールセンター業務の経験がない新任の管理者が受講することはあっても、センター長やマネージャーと呼ばれるポジションの人たちが、「基本」のトレーニングを受けることは極めてまれです。 では、そんなセンター長やマネジャーの人たちには、「基本」がしっかりと身に付いているのでしょうか。 以下は、いずれもコールセンター・マネジメントの「キホンのキ」を理解していない事例ばかりです。 これをお読みのセンター管理者の皆さん、ダイジョーブですよね?

② 500コール × 90%=450コール・・・・・・応答すべきコール数 ③ (450コール × 300秒) ÷3,600秒=37人・・・・・・フル稼働の場合のエージェント数 ④ 37 ÷ 85%=43人・・・・・・稼働率を考慮に入れたエージェント数

いかがでしょう。「基本」を理解している人なら、これらすべてがナンセンスであることをおわかりのはずです。 もしこれらに違和感を感じなければ、あなたのセンターは、顧客、エージェント、企業のいずれにとっても、ハッピーな存在ではないかもしれません。 「基本」の理解や徹底が十分でないことは、正常なセンター運営の妨げとなるからです。 センター・マネジメントにおける「基本」は、決して「初歩的なもの」として軽んずべきものではなく、「最も重要なもの」であることに気付いてください。 確かに時代は大きく変化しています。しかし、時代がどれだけ大きく変化しようと、環境がどれだけ異なろうと、マネジメントの「基本」は普遍であり不変です。 「新しいやり方」は「基本」の上に追加されていくものであることを忘れないでください。 そんな「基本」の重要性について、来たる7月11日、国内屈指のセンター長経験者4名が語ります。 ご興味のあるかたはこちらへ。 熊澤 伸宏(文/Vol. 1) |

|

サイトポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引に基づく表記 | Staff Only

Copyright © 2018 - 2022 コールセンターの教科書プロジェクト All Rights Reserved |

RSS Feed

RSS Feed