|

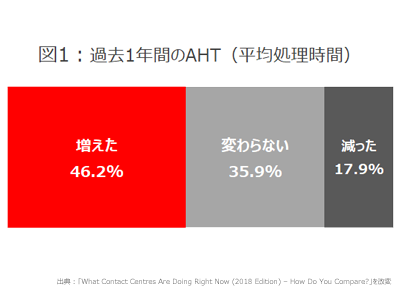

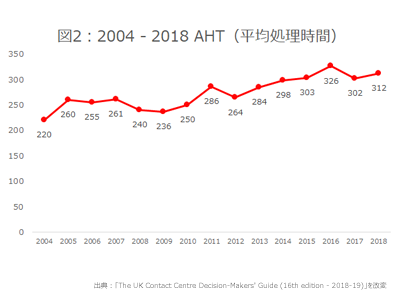

コールセンターのAHT(平均処理時間)が“順調に”伸びています。 前回に続き、日本のコールセンターの先行指標となる英国の最新の調査から興味深い結果を紹介し、考察を加えます。 過去1年で半数近くのセンターのAHTが増加、減少は2割に届かず Call Centre Helper社による最新(2018年)の調査(注1)によると、46.2%のコールセンターが、「2017年に比べてAHTが伸びた」と回答する一方、「減った」とするセンターは17.9%に留まり、2割にも届きませんでした(図1)。 また、ContactBabel社による調査(注2)では、2005年から2010年には240から260秒で大きな増減がなく安定していたAHTが、2012年を皮切りに年に数パーセントの伸びを示すようになり、2015年に300秒を超えて以後も、右肩上がりの傾向を示しています(図2)。 AHTが増加する2つの理由 このようにAHTが伸びているのは、2つの明確な理由があります。 ひとつは、コールセンターに「セルフサービス」や「バーチャル・アシスタンス」(チャットボットのような)などの導入が拡大していることによるものです。 これらが、AHTの短いシンプルなコールの応対・処理をおこなうことで、エージェントが応対するコールの複雑さの度合いが高まり、そのためにエージェントのAHTが長くなるというわけです。 もうひとつの理由は、FCR(初回コール完了率)の重要性がますます高まっていることによるものです。 優れた顧客経験を提供し、顧客の手間や労力をなくすよう努め、顧客満足を向上させるためには、顧客とのコミュニケーションをより充実させる必要があります。 その結果として、エージェントと顧客との通話時間が長くなるというわけです。 これら2点は、「デジタルトランスフォーメーション」の推進、「カスタマーエキスペリエンス」の向上という、コールセンターが今最も注力する課題を反映しています。 つまり、不可抗力的な変化ではなく、コールセンターの構造変化のシナリオ通りの結果なのです。 だから、AHTが“順調に”伸びていると評価できるのです。 AHTの増加がもたらすエージェントへの投資拡大 「デジタルトランスフォーメーション」の本質的な目的は、「新しい製品やサービス、ビジネスモデルを通じた価値の創出と競争上の優位性の確立」(注3)にあります。 ところが、日本のコールセンターの多くは、「セルフサービス」や「バーチャル・アシスタンス」によりエージェントの人数を減らす、つまり採用難対策といった目先の施策の色彩が強いのが現実です。 実は、そこに落とし穴があります。 「セルフサービス」や「バーチャル・アシスタンス」がエージェントからシンプルなコールを“取り上げる”ことで、エージェントには“複雑”で“厄介”なコールが残ることになります。 それらが増えるわけではありませんが、これまではシンプルなコールと複雑なコールとで仕事に強弱をつけることができていたものが、複雑なコールの割合がどんどん増してそればかりになり、エージェントの精神的疲労が高まるのです。 そのままではエージェントが燃え尽きて辞めてしまいます。 したがって、エージェントをケアするための新たな施策の実施や強化――そのための新たな投資が必要となります。 さらに、仕事の質の高まりは、エージェントの人財の質も高めることになります。 つまり、すべてのエージェントが複雑で高度な内容のコールの応対ができるよう、トレーニングの強化、ナレッジをサポートするシステムの充実、これまで以上に質の高い優秀な人財の確保、そのための追加投資の必要に迫られることになるのです。 これらは、採用難対策やコストの軽減を目論んでいるコールセンターにとっては、真逆の状況になりかねないので、今一度、本質的な目的を理解し、長期的な視点で考え直すことが必要でしょう。 変わらぬAHTの重要性――エージェントの働き方改革に資するために これまで、AHTとは「短縮すべきもの」「生産性の評価指標」という考え方が主流を占めていましたが、顧客経験の向上のために、そのような考え方を邪道とするコールセンターが急増しています。 そのために、「AHTの測定をやめた」というセンターも少なくなくありませんが、それはあまりにも短絡的と言わざるを得ません。 なぜならAHTは、これまでも、これからも、コールセンターにとって極めて重要な指標であることに変わりはないからです。 コールの複雑性が増せば、ACW(後処理時間)も増加するのが自然です。 シンプルなコールに代わる“一息つく”ための新たなアイドル時間も必要です。 トレーニングやミーティングの時間が増えるはずです。 このようにオペレーションが変化するのですから、それに見合ったサービスレベルやシュリンケージなどを再考して、エージェント数の算出やスケジューリングなどリソース・プランニングを見直すことが必要です。 これらはまさに、オペレーションの現場におけるエージェントの「働き方改革」であり、そのためには、これまで以上にAHTを精査して、新しい環境に適した生産性目標の設定や、ワークフォース・マネジメントへの反映が必要なのです。

注1: “What Contact Centres Are Doing Right Now (2018 Edition) – How Do You Compare?”. 英国を中心とする350を超えるコールセンターに45の質問を通じて最新の動向を把握する調査

注2: “The UK Contact Centre Decision-Makers' Guide (16th edition - 2018-19)”. 英国のコールセンターに関する調査・分析会社であるContactBabel社が、200を超えるコールセンターに対して毎年実施している調査 注3: 経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」2018年12月 熊澤 伸宏(文/Vol.20)

0 コメント

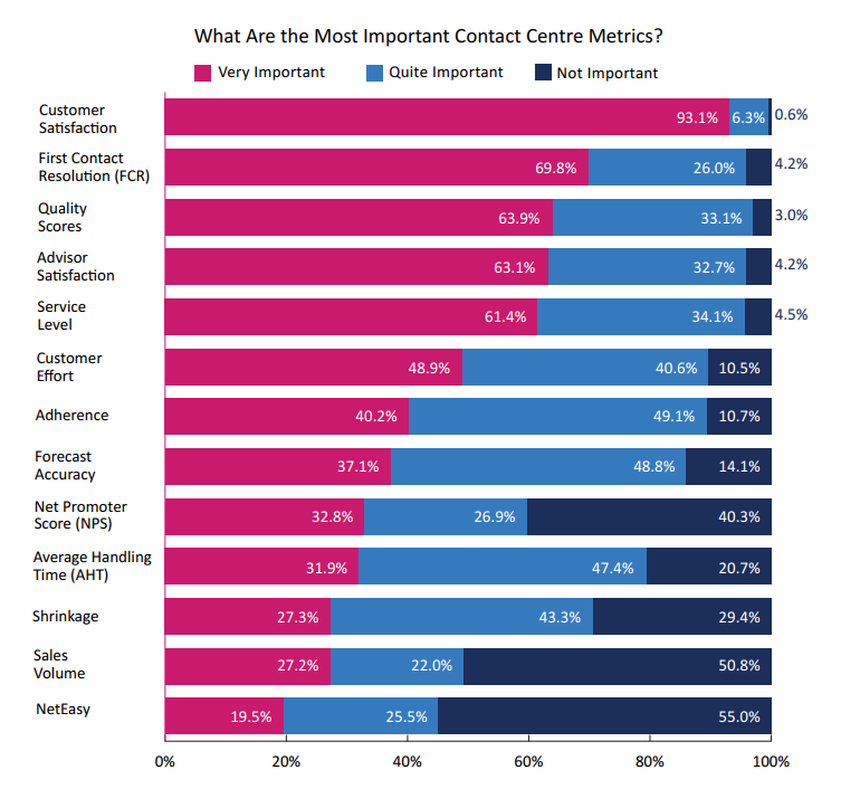

コールセンターが最も重視する評価指標は、依然としてC-SAT(顧客満足度)である一方、NPS®(net promoter score; ネット・プロモーター・スコア)は低下傾向にあることが話題になっています。 これは、英国の最大級のコールセンター・マネジメント関連オンライン情報誌であるCall Centre Helper社による最新(2018年)の調査の結果(注1)によるものです。 ちなみに筆者がこの調査を採り上げるのは、日本のコールセンターの将来を占うには、その先行指標として英国の動向が最もフィットすること(注2)、また、同社の性格から“大人の事情”によるバイアスがかかっていないこと がその理由です。 では結果を見てみましょう。 もはや伝統的指標とも言えるC-SATですが、93.1%のコールセンターが最も重要な評価指標であると位置づけており、ここ数年の調査においては、断トツ1位の座が揺らぐ気配もありません。 一方のNPSは、32.8%にとどまり、これは前年(2017年)に比べて3.3ポイント低下しました。 さらに注目すべきは、40.3%ものコールセンターが、NPSを“重要ではない”としていることです(注3)。 一時は、C-SATに取って代わる勢いでもてはやされたNPSですが、その“流行”も後退しつつあるようです。 そういえば日本でも、コールセンター関連のメディアなどで、あれほど騒がれていたNPSの話題を、最近はほとんど見かけなくなりました。 その理由として第一に考えられるのは、NPSの「この企業(製品/サービス/ブランド)を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか?」という質問は、企業(製品/サービス/ブランド)全体に対する評価には適しているものの、コールセンター、さらにはエージェントの評価としては扱いにくいことにあるでしょう。 なぜなら、製品の包装が破れていれば、どんなにコールセンターのエージェントが完ぺきな応対をしようともNPSの良い評価を得ることはできないからです。 C-SATも、「満足いただけましたか」の単純な質問だけでは、コールセンターやエージェントに特定した評価を得られない場合がありますが、質問の内容や回答方法などをしっかりと設計することで、エージェント個人の評価にまで具体的に落とし込むことが可能です(注4)。 NPSにも「薦める可能性は・・・」のメインの質問に、個別のパフォーマンスを特定する質問を加えるなどの方法論がありますが、決して容易ではないようです。 このような両者の特徴を考えれば、まずは“自分たち”の評価を得たいコールセンターとしては、C-SATの方を重視するのは当然の成り行きでしょう。 それでも、NPSは企業全体の顧客戦略やマーケティングの観点においては、極めて重要な指標であることに変わりはありません。 顧客の購買行動など、ビジネスへの直接的な貢献度はNPSの方がC-SATよりも相関性が高いことが明らかになっていますし、その点ではC-SATでは歯が立たないのも事実です。 つまり、NPSかC-SATかの二者択一の議論ではなく、両者の性格や違いを理解したうえで、それぞれを適切に使い分けることが必要だということです。 したがって、上述の調査の結果は、“C-SATが増えたからNPSが減った”と解釈すべきではないのです。 なお、NPSが低下傾向にあるというのは、コールセンターの評価指標として導入したが期待外れに終わった、あるいは、NPSによる評価はマーケティングや企画部門などにシフトした、といったことが考えられるかもしれません。 以上のような観点を踏まえて、『コールセンター・マネジメントの教科書』では、C-SATをコールセンターの主要な23の評価指標である「オペレーショナル・パフォーマンス・メトリクス」として位置づけ、NPSはマーケティング関連指標として、「ビジネス・エフェクティブネス(効果性)・メトリクス」に含めています(注5)。

Net Promoter®およびNPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。

注1: “What Contact Centres Are Doing Right Now (2018 Edition) – How Do You Compare?”. 英国を中心とする350を超えるコールセンターに45の質問を通じて最新の動向を把握する調査 注2: コールセンターの調査・統計データは質量ともに欧米が抜きんでているが、米国の場合、コールセンターのスケールが日本より大き過ぎるきらいがある一方、英国を中心とする欧州のセンターは、そのサイズ、技術、カルチャーなど日本に近い感がある 注3: この調査はC-SATとNPSを直接対決で比較しているわけではないため、他の指標の増減が両者の結果に影響していることを考慮しておくべき。つまり両者の比較ではなく、個々の独立した結果とてみる必要があるということ 注4: 『コールセンター・マネジメントの教科書』 第5章でコールセンターの顧客満足度調査の設計について詳しく解説 注5: 『コールセンター・マネジメントの教科書』 第6章 コールセンターの業績評価指標 を参照 熊澤伸宏(文/Vol.19) |

|

サイトポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引に基づく表記 | Staff Only

Copyright © 2018 - 2022 コールセンターの教科書プロジェクト All Rights Reserved |

RSSフィード

RSSフィード