|

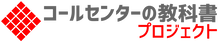

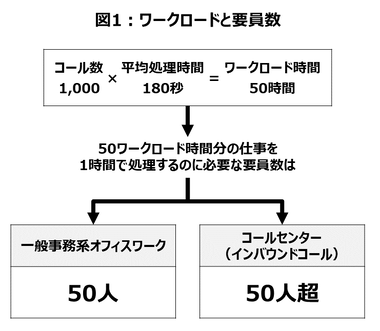

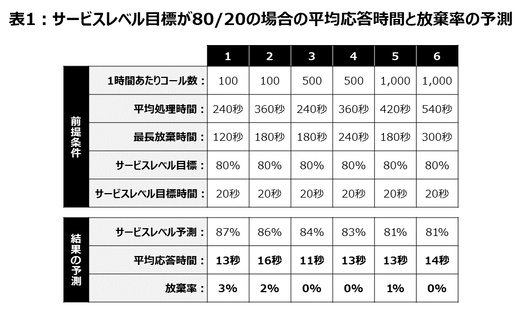

この記事では、「ワークフォースマネジメントの5つのステップ」の3番目、「コールセンターの要員数を算出する」ために最も重要な要素である「サービスレベル」について解説します。 ◆ 一般的なオフィスワークと比べた、コールセンターのエージェント数の特徴とは サービスレベルの解説の前に、コールセンターのエージェント数の特徴について確認しておきましょう。 それは、業務量(ワークロード)が同じでも、コールセンターのインバウンドコール(受電業務)の方が、一般事務系オフィスワーク(総務や人事など、コールセンターのように社員が職場に常駐している仕事)よりも、必ず必要人数が多くなるということです。 例えば図1のように、ワークロード時間が同じ50時間でも、それを1時間で処理するのに必要な人数は、一般事務系オフィスワークの場合は50人で済むところ、コールセンターの場合は50人を超得る人数が必要です。 というのは、前者の場合は、50時間分の仕事を50人が一斉に始められ、1件処理したら、すぐに次を処理できるというように、間断のない連続作業が可能です。 一方、コールセンターの場合は、50人全員が常にフル稼働できません。仕事(インバウンドコール)が不規則に発生するため、それを待機する時間が生じます。そのため、一般事務系オフィスワークのように連続作業をすることができず、待機時間の分だけ時間が加算されていきます。 つまり、電話がランダム(不規則)に入ってくるというコールセンターの特性が、一般事務系オフィスワークよりも多くの要員数を必要とし、それを算出するためにワークフォースマネジメントの専門ノウハウが必要になるというわけです。 ◆ コールセンターの専門用語「サービスレベル」とは? コールセンターのエージェント数を算出するには、まず、予測した業務量をどう処理するか、サービスと効率性の観点から、その度合いを設定します。 サービスの観点から設定するのが「サービスレベル」で、効率性の観点からは「平均処理時間」を設定します(平均処理時間については、次回説明します)。 「サービスレベル」という言葉は、IT系の業務で使われる「サービスレベル・アグリーメント」に代表されるように、多くのビジネス領域で使用されていますが、それらはすべて一般名詞としての使い方です。 一方、コールセンターで使う「サービスレベル」とは、独自の意味を持つ、コールセンターの専門用語です。 その定義は次のように表します。 すべてのインバウンドコールのうち、設定した時間(Y秒)以内に応答したコールの割合(X%) 例えば、「インバウンドコールの80%は20秒以内に応答する」という風に目標を設定します。この場合、慣用的に「80/20」(この例の場合)と表記します。 ◆ サービスレベルはなぜ“根幹指標”なのか コールセンターには、膨大な数の評価指標が存在しますが、その中でもサービスレベルは、他の追随を許さない、コールセンターにとって圧倒的に重要な“根幹指標”です。 世界中のコールセンターが、“最も重要な指標”として利用しており、どこへ行っても「80/20」だけで意思疎通ができるほどです。 なぜ、サービスレベルは重要な指標なのでしょうか?それは、このサービスレベルこそが、コールセンターのエージェント数の算出に深く関わる指標だからです。 「コールセンターのエージェント数を算出する」ということは、言い換えれば、「顧客の電話に応答するのに必要なエージェントの人数を求める」ということです。そのためには、かかってきた電話に“確実に”応答するだけでなく、“迅速に”応答できる人数が必要です。 顧客は「応答」の場面において、すぐにつながるかどうか、つまり「応答スピード」でコールセンターの良し悪しを評価します。かかってきた電話に100%応答しても、5分も10分も待たされた挙句の応答であれば、誰も“つながりやすい”とは評価しないでしょう。 だから、単に“応答できたか、できなかったか”しか示さない「応答率」ではなく、応答の場面における「応答スピード」に基づく顧客経験の提供を評価できる「サービスレベル」を使うのです。 さらに、サービスレベルが世界中のコールセンターで根幹指標として重要視されるのは、サービスレベルが単につながりやすさや応答スピードを表すだけではないからです。目標値の設定の度合いによって、エージェント数だけでなく、それに続く、組織、予算、トレーニング、設備、インフラなど、コールセンターのすべての活動に必要なリソースの質と量が決まってくるからです。 それほど重要な指標であるにもかかわらず、国内のコールセンターに蔓延する“応答率信仰”により、サービスレベルの本質が理解されず、大半のセンターが応答率を最重要指標として使用しています。これは大変嘆かわしい現実です(国内センターの応答率信仰については、拙著『コールセンター・マネジメントの教科書』で詳述しています)。 ◆ サービスレベルに対する誤解を解く 応答率を支持するセンター管理者に、サービスレベルに対する以下のような誤解が少なからず見受けられます。 まず、サービスレベルの定義を「Y秒以内の“応答率”」とする誤解です。 例えば80/20のことを「20秒以内の応答率80%」とし、「残りの20%のコールは放棄された」というものです。 20%のコールは放棄ではなく、「20秒を超えて応答した」という意味です。 そもそもサービスレベルには放棄の概念がありません。コールセンターにとって100%応答するのは当たり前であり、“応答できたか、できなかったか”ではなく、“応答の場面においてどのような顧客経験を提供するか”を目的とするからです。 もちろん、現実には多少の放棄が発生しますが、表1に示す通り、サービスレベルの目標を達成している限り、その発生はごくわずかです。日常のマネジメントにおいて、ほとんど気にする必要はありません。 また、“20秒も待たせ過ぎだ”“平均応答時間の方が短いから、そちらを目標にすべきだ”という誤解もよく耳にします。 サービスレベルの目標20秒というのは、すべてのコールを20秒で応答するのではなく、“最長”20秒で応答するという意味です。 現実には、サービスレベルの目標が80/20の場合、それを達成していれば、大半のコールは数秒から10秒台前半で応答されます。表1にみられるように、平均応答時間は10秒台前半に納まります。 ◆ サービスレベルはどうすれば算出できるのか サービスレベルの実績の計算式は複数ありますが、最も使われるのが下記です。 ((Y秒以内応答コール数+Y秒以内放棄コール数)÷ キューイングコール数)× 100 ※応答コール数、放棄コール数、キューイングコール数の定義は、第2回の記事 をご覧ください 例えばY秒以内応答コール数=1,600、Y秒以内放棄数=20、キューイング数=2,000の場合、この計算式に当てはめると、サービスレベルは81%となります。 Y秒以内放棄数を応答数に加えているのは理由があります。最大Y秒で応答すれば良いところ、この20コールはY秒に到達する前に放棄されたため、それをセンターの現場の責任とはみなさず、“応答したもの”として計算する考え方によります。 最近では、上記の計算式の分子と分母の両方から、「ショート放棄コール数」(キューイング直後の2,3秒程度のごく短い時間内の放棄)を減じて、それがなかったものとして計算するのが主流となっています。ショート放棄も、現場の責任とはいえないという考え方によるものです。 ◆ サービスレベルの目標値を設定する サービスレベルに業界標準や適正値といった類はありません。なぜなら、コールセンターごと、業務ごとに、それぞれのビジョンや戦略、顧客ニーズ、予算などに基づいて設定すべきものだからです。 業界標準や適正値はありませんが、ここのセンターごとに設定した結果として、世界中のコールセンターのサービスレベルの目標値を集約すると、80/20が最多数派となっています。 特に日本では、これが下限、つまり、80/20を下回ると一気に顧客満足が低下する限界値とされており、そのために「80/20ルール」などと呼ばれることがあります。したがって、初めてサービスレベルを設定する場合、その判断根拠に欠ける時は、まず80/20から始めてみるのも一つの手です。 ◆ サービスレベルは「許容範囲」で運用する サービスレベルは単に高い結果を目指すものではありません。サービスとコストのバランスを考慮して設定し、目標値に限りなく近い状態を維持する、というのがベストという性格を持ちます。 つまり、実績が目標値よりも高過ぎる(例えば80/20の目標に対して、実績が90/20となった)場合、それはリソースの無駄遣いとみなされます。サービスレベルが上昇するほどエージェント数が増え、コストの浪費となるからです。 だからといって、目標値ぴったりに運用することは不可能です。そのため、図2のように、目標値に5~10%加えた「許容範囲」を設定して、その範囲内で運用すれば目標達成と評価するのが一般的です。 今回はエージェント数算出の最も重要な要素であり、また、コールセンターのマネジメント全般における根幹的な役割を担うサービスレベルについてのべました説明しました。次回は、効率性目標の設定から、実際にエージェント数を算出するまでを解説します。 Original: 2019年4月19日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

0 コメント

Your comment will be posted after it is approved.

Leave a Reply. |

|

サイトポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引に基づく表記 | Staff Only

Copyright © 2018 - 2022 コールセンターの教科書プロジェクト All Rights Reserved |