|

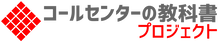

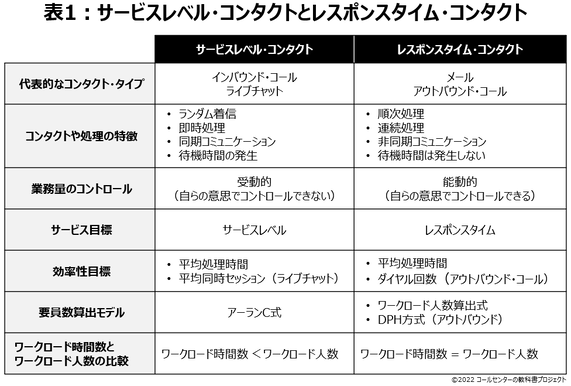

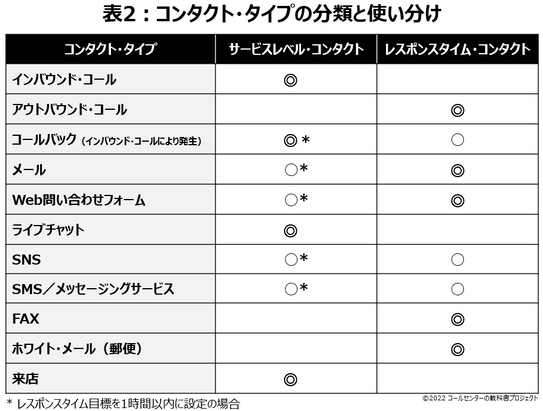

Web起点のコミュニケーションが主流となりつつあることで、コールセンターでは、電話だけでなく、メールやチャットなど、テキストによるコミュニケーションが急増しています。 そのため、これまでのように、コール数の少ない時に余ったエージェントが、メールの処理をするといった、電話の片手間的なオペレーションでは済まなくなってきています。 また、ECのカスタマーサポートなどでは、最初からメールやチャットをメインのコンタクトチャネルとしてオペレーションする例も増えています。 しかしその多くは、ボリュームが少ないことで、サポートの要員計画などの専門的なノウハウを持たない担当者による、自己流のアバウトな運営で済ませているのが実情です。 いずれの場合もこのままで良いはずがなく、早急に専門的なノウハウによる要員計画に基づいた運営に移行しなければ、早晩、オペレーションが立ち行かなくなることでしょう。 前回までにインバウンドコール(受ける電話)のエージェント数の算出方法について述べてきましたが、今後数回にわたって、電話以外のチャネルのエージェント数の算出方法について解説します。 まず今回は、メールやWeb問い合わせフォーム、Faxなど、「レスポンスタイム・コンタクト」と呼ばれるコンタクトの要員数の算出方法について説明します。 ◆ 「サービスレベル・コンタクト」と「レスポンスタイム・コンタクト」とは コールセンターの顧客コンタクトは、そのタイプに応じて、インバウンドコールに代表される「サービスレベル・コンタクト」と、メールやWeb問い合わせフォームに代表される「レスポンスタイム・コンタクト」の二つに分けられます。 サービスレベル・コンタクトは、ランダム(不規則)に発生したコンタクトがそのままエージェントに配信され(「ランダム着信」)、エージェントは配信されたコンタクトをその場で即処理=応答する(「即時処理」)という特徴を持ちます。 そのため、応答のタイミングや間隔は一定ではなく、複数のコンタクトの重なりや待機時間が発生することがあります。 そのような条件におけるサービス目標(どれくらい速く応答するか)として「サービスレベル」を使い、それに応じて必要なエージェント数が決められます(第5回と第6回の記事で詳しく述べています)。 一方のレスポンスタイム・コンタクトは、メールを例にとると、コンタクトの発生はランダムであっても、そのままエージェントに配信されるのでなく、締め切り時間までシステム内に溜められます。締め切り時間が過ぎると、エージェントがそれまで溜められたメールを順番かつ連続的に処理していきます(「順次処理」)。 そのために、締め切り時間までに溜められたすべてのメールの処理を完了させる目標時間を設定します。これが「レスポンスタイム」であり、設定した目標時間に応じて、必要なエージェント数が算出されます。 以上の内容をまとめると、発生した1件のコンタクトを即処理しなければならないのがサービスレベル・コンタクトで、一定量のコンタクトを目標時間までに処理すれば良いのがレスポンスタイム・コンタクトと言うことができます。 ◆ サービスレベル・コンタクトとレスポンスタイム・コンタクトをどう使い分けるか 次に、コールセンターのさまざまなタイプのコンタクトが、サービスレベル・コンタクトとレスポンスタイム・コンタクトのどちらに該当するかを見てみましょう(表2)。 表2の中で、いくつかのコンタクト・タイプが、サービスレベル・コンタクトとレスポンスタイム・コンタクトの両方にマークされています。 それぞれの扱い方を説明します。 インバウンドコールに紐づいたコールバックは、インバウンドコールの一連の処理の一部としてみなされるため、インバウンドコールにくくられる形でサービスレベル・コンタクトの扱いとなります。 ただし、コールバックをすぐにおこなわず、一定の時間をおいてからまとめて(場合によっては他のエージェントが)おこなう場合は、コールバックをインバウンドコールと切り離した独立の作業として扱います。例えば、「12:00までに受電したインバウンドコールのコールバックを、当日の18:00までに完了する」といったやり方の場合、18:00までの6時間がレスポンスタイムの目標時間ということになります。 メールの場合は、通常はレスポンスタイム・コンタクトとして扱いますが、その目標値が1時間以内の場合は即時処理とほとんど変わらないため、サービスレベル・コンタクトとして扱います。 SNSやSMSの場合は、その即時性から、通常はサービスレベル・コンタクトとして扱いますが、サービスの内容によってレスポンスタイム・コンタクトとしてオペレーションすることがあります。 なお、ライブチャットは明確にサービスレベル・コンタクトです。 テキスト・コミュニケーションという見かけからメールの延長のように考えがちですが、応答の即時性を考えれば、メールよりも電話に限りなく近いコンタクトとして扱うべきです。 ◆ レスポンスタイム目標を設定する それではここから、レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数を算出します。 ちなみに、アウトバウンドコールはレスポンスタイム・コンタクトに分類されますが、エージェント数の算出にはアウトバウンドコール独自の要素が多く必要で、メールなどとはかなり異なるため、次回以降にあらためて説明します。 レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数を算出するためには、まず、レスポンスタイム目標を設定します。 レスポンスタイム目標とは、「発生したコンタクトの処理を完了させるまでの目標時間」のことです。 レスポンスタイム・コンタクトの処理の仕方には、締め切り時間を設け、それまでに溜まったコンタクトの処理を目標時間までに完了させる「スケジュールド・レスポンスタイム方式」と、締め切り時間を設けず、コンタクトが発生の都度、目標時間までに処理を完了させる「ローリング・レスポンスタイム方式」があります。 スケジュールド・レスポンスタイム方式は、例えば、「毎日11:00までに受信した顧客のメールは、当日の18:00までに処理を完了する」のように運用します。この場合のレスポンスタイム目標は7時間です。 ローリング・レスポンスタイムは、レスポンスタイム目標を4時間とするなら、「11:00に受信したコンタクトは15:00までに、12:30に受信したコンタクトは16:30までに、13:18に受信したコンタクトは17:18までに処理を完了する」という風に運用します。 レスポンスタイムの目標時間は、サービスレベルと同様に、標準値や適正値の類はありません。 コールセンターによって、業務によって、その方針や目的、環境などが異なるため、自社のコールセンターにとって最適な目標時間を、自ら見つけ出し設定する必要があります。 とは言え、多くのコールセンターが設定する目標時間を集約すれば、その最頻値や分布が見えてきますので、目標設定の検討の参考にすることはできます。 例えば、2019年の5月に実施した、英国の専門誌による欧米を中心とした世界250超のコールセンターが設定するレスポンスタイムの最頻値は、メールが24時間、SNSが60分となっています。 ただし、メールの場合、約35%が4時間、約14%が1時間であることは注目すべき結果でしょう。 また、SNSの場合は、かろうじて60分が最頻値という状況で、30分、20分、10分も少なくありません。SNSのバラツキが大きいのは、現状ではSNSの使い方や位置づけが、企業によって大きく異なるためと考えられています。 ◆ レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数を算出する レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数の算出は、アーランC式を使っておこなうサービスレベル・コンタクトのような複雑な計算は必要ありません。 順次処理、連続作業という特徴から、一般事務系オフィスワークと同様の計算で求めることができます。ベースエージェント数(配置人数)を求める具体的な計算式は以下の通りです。 (コンタクト件数 ÷(レスポンスタイム目標時間 ÷ 平均処理時間))÷ 効率因子(%) メールを例にとって、次のような条件におけるエージェント数を算出します。 月間メール・コンタクト件数: 30,000 レスポンスタイム目標: 24時間 平均処理時間: 10分 月間営業日数: 20日 エージェント勤務時間: 8時間/日 効率因子: 5% シュリンケージ: 30% スケジュールド・レスポンスタイム方式による運用の場合、メールのコンタクト件数を1日あたり(30,000件÷20日=1,500件/日)に換算して計算します。 レスポンスタイム目標は24時間ですが、エージェントの勤務時間が8時間なので、実際は8時間で処理を完了させなければなりません。よって、計算に用いるレスポンスタイム目標時間は、8時間×60分=480分となります。 効率因子とは、メールを1件処理するごとに生じる小休止や確認などのインターバルの時間のことです。連続作業とはいっても、人間ですから、ホッと一息ついたり、ドリンクを飲んだり、といった時間が生じることを配慮したものです。データとして計測するのは困難ですが、一般的には勤務時間の5~10%(1時間あたり3~6分)を設定(ここでは5%)します。 これらの数値を上記の計算式に当てはめると、(1,500件÷(480分÷10分))÷(1-0.05)=33人(小数点以下四捨五入、以下同じ)となります。これが、1日1,500件のメールの処理を8時間で完了させるのに必要なベースエージェント数です。 これにシュリンケージの30%を加味すると、トータルエージェント数(要在籍人数)として47人が算出されます。 また、ローリング・レスポンスタイム方式による運用の場合は、メールのコンタクト件数を1時間あたり(1,500件/日÷8時間=187.5件/時)に換算し、レスポンスタイム目標時間を60分として計算すると、ベースエージェント数は(187.5件÷(60分÷10分))÷(1-0.05)=33人となり、シュリンケージの30%を加味して、トータルエージェント数47人が算出されます。 これらの計算を、Excelで簡単におこなえるようにしたのが、表3の「レスポンスタイム・エージェント・カルキュレーター」であり、こちらのページからExcelファイルをダウンロードして利用することができます。 ◆ 「レスポンス」のタイミングをしっかり定義する 以上のように、レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数は、シンプルな計算で求めることができます。 「レスポンス」には、以下の通り3つのタイミングがあるので、「コンタクトの処理」がどのタイミングであるのかを、しっかり定義しておくことが重要です。 メールを例にして、3つのタイミングを説明します。 (1) 受信確認メールを送信したタイミング: 顧客のメールの内容に対する回答ではなく、メールを確かに受け取ったことを顧客に知らせるためのメールの送信を、レスポンスタイム目標時間内におこなうというものです。メール・マネジメント・システムから自動的に送られる場合があります。 (2) エージェントが顧客に第一報を送信したタイミング: 顧客のメールの内容に対する最初のアクション(回答、確認、質問などの返信)を、レスポンスタイム目標時間内におこなうことを目標とするものです。返信の内容が回答の場合、この1回のメールで完了となる場合があります。 (3) すべての応対が完了したタイミング: 顧客と複数回のやり取りをした末に、最終的に応対が完了したタイミングのことで、エージェントによる最後のメールの送信が、レスポンスタイム目標時間内におこなわれることを目標とします。なお、内容によっては顧客への送信ではなく、上位スタッフや担当部署へのエスカレーションをもって完了とする場合もあります。 提供するサービスのタイプや目的、顧客満足、効率性などの観点から、上記のどのタイミングによるレスポンスを使用するのかを明確に定めてください。 Original: 2019年8月23日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

0 コメント

あなたのコメントは承認後に投稿されます。

返信を残す |

|

サイトポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引に基づく表記 | Staff Only

Copyright © 2018 - 2022 コールセンターの教科書プロジェクト All Rights Reserved |