|

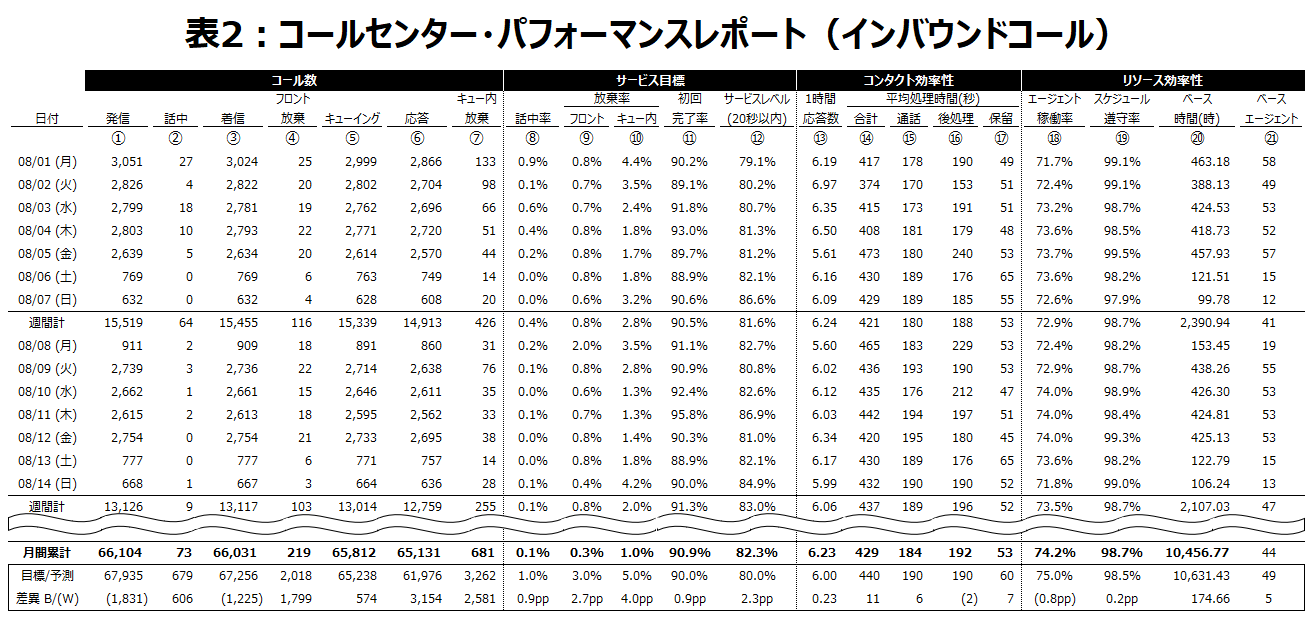

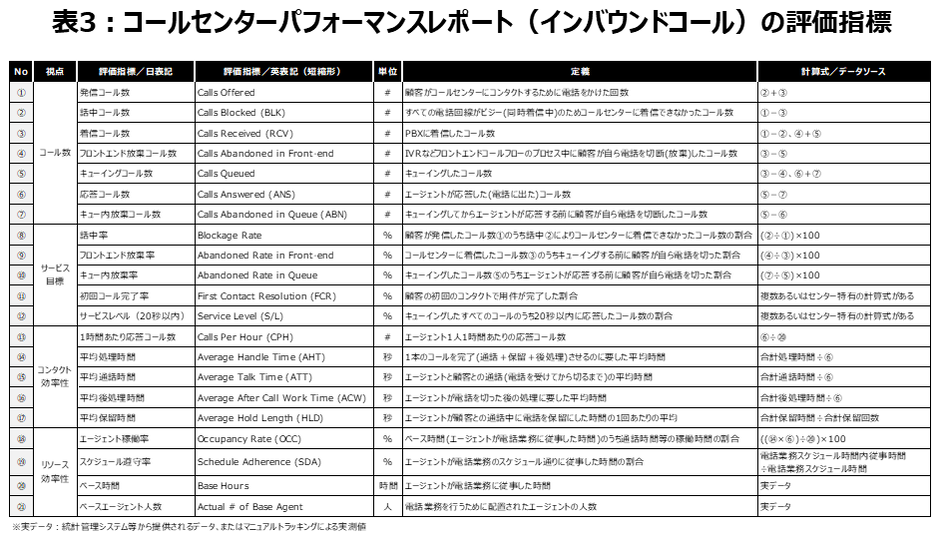

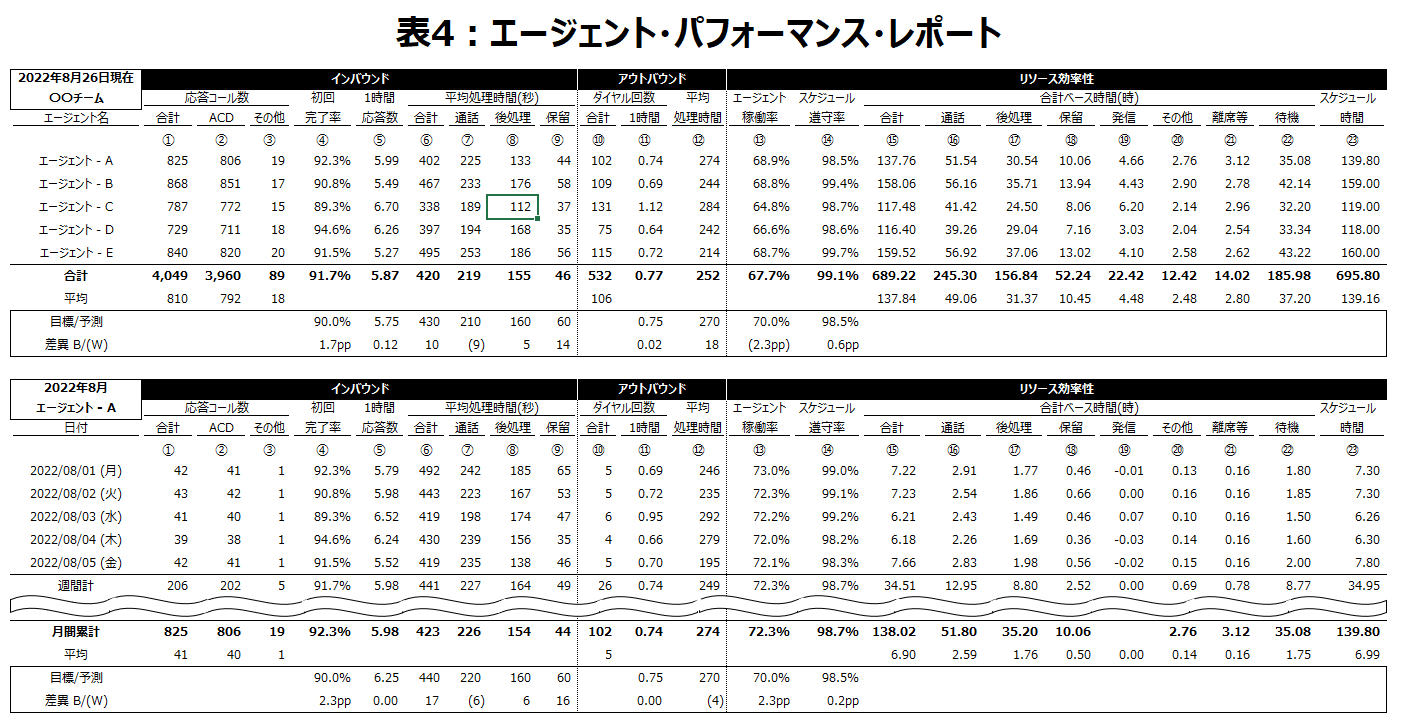

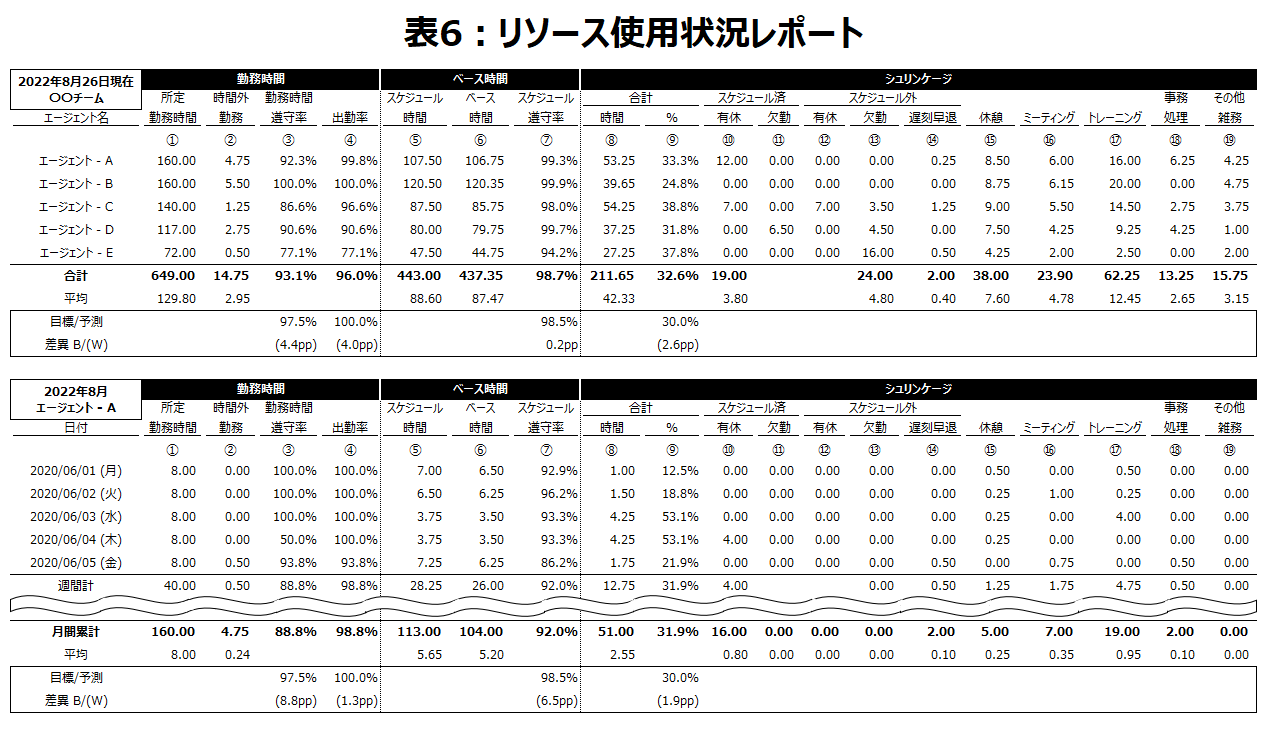

コールセンターのPDCAサイクルを回すためには、パフォーマンスレポートはなくてはならないツールです。 なぜなら、コールセンターのすべての活動を可視化して、現状把握から問題解決、そしてマネジメントの意思決定を図るための数値による客観的で具体的な情報を提供してくれるからです。 優れたコールセンターには、必ずと言って良いほど質の高いパフォーマンスレポートが存在します。それがマネジメントのコアツールとして、ビジネスの成功に欠かせないのです。 ところが、レポートに掲載するKPIなどの評価指標については大変多くの議論が交わされますが、それらをアウトプットするパフォーマンスレポートそのものが話題になることは滅多にありません。 そこで本稿では、質の高いレポート作りに必要な情報やノウハウを、具体的な事例を交えて解説します。 ◆ コールセンターのパフォーマンスレポート、基本の3点セット コールセンターの仕事には、ひとつとして同じものはありません。 ということは、パフォーマンスレポートも仕事の数だけ存在すると言えるでしょう。 それを、“コールセンターの現場の管理者が、日常的なオペレーションの管理のために必要なレポート”という観点で整理すると、「コールセンターパフォーマンスレポート」「エージェントパフォーマンスレポート」「リソース使用状況レポート」の“3点セット”に絞り込むことができます。 表1に、パフォーマンスレポート作成のための9つの視点による3つのレポートの特徴をまとめました。 「コールセンターパフォーマンスレポート」は、毎日のオペレーションのパフォーマンスを表す最も基本のレポートで、センター全体、サイト、チームといった組織単位、あるいはプログラム、チャネルなどの管理単位ごとに作成します。 日本企業では、レポートというと、“文章主体による業務のまとめの報告書”といったイメージでとらえる向きが少なくありませんが、ここで言うパフォーマンスレポートとは、現場の管理者(センター長、マネージャー、スーパーバイザーなど)が、毎日現場を動かすために活用する(パフォーマンスをチェックし、問題があれば直ちに対策を講じる)ための必須のマネジメントツールです。 「エージェントパフォーマンスレポート」は、毎日のエージェント個人別のパフォーマンスを表すレポートで、エージェントのチーム単位ごとに作成します。 コールセンターのオペレーションのパフォーマンスは、セルフサービスやチャットボットなど、エージェントが介在しない一部の業務を除き、1人ひとりのエージェントのパフォーマンスの積み上げによりもたらされます。 したがって、現場の管理者は、オペレーションの改善・向上を図るために、その素を成すエージェント個人別のパフォーマンスを把握する必要があり、そのためには「エージェントパフォーマンスレポート」がなくてはならないのです。 「リソース使用状況レポート」は、エージェントのリソースの使い方を、時間軸で測定・評価するためのレポートで、毎日のエージェント個人別の勤務状況や稼働状況、時間の使い方を表します。 エージェントの人件費は、コールセンターのコストの70~85%を占めるため、その有効性の検証は非常に重要です。 また、シュリンケージ(トレーニング、ミーティング、休憩、休暇など、エージェントが顧客応対業務以外に費やす時間)の実績は、コールセンターの要員数の算出に不可欠なため、このレポートもなくてはならないもののひとつです。 これら3つのパフォーマンスレポートのデザインは、レイアウトなどビジュアル面はコールセンターごとの個性はあるものの、掲載する評価指標など内容は共通しています。 以下では、各レポートのデザインについて、優れたコールセンターに共通する代表的な事例を紹介しながら説明します。 ◆ コールセンターパフォーマンスレポートのデザイン 表2は、コールセンターの代表的業務である電話(インバウンドコール)のコールセンターパフォーマンスレポートの事例です。 この事例のように、縦軸に日付、横軸に評価指標という並びは、コールセンターパフォーマンスレポートの最も典型的なレイアウトです。評価指標の関係性や連動性、それらの日付による変化やトレンドを直感的に把握するのに最も適しているからです。 毎日の実績を上から下へ記録していく形式は、週の合計や月間累計も無理なくレイアウトできます。 必要に応じて、期間累計(期間限定のキャンペーンなどの場合)や年間累計を追加しても良いでしょう。 ポイントは、最下部の目標や予測値、およびそれらの実績(月間累計)との差異を明示することです。 これにより、当月の目標や予測に対する実績の進捗状況(ポジティブか、ネガティブか)を容易に知り、必要なアクションが迅速に講じられます。 ちなみに差異の表記は、実績が目標に対してポジティブ(Better)の場合は正数で、ネガティブ(Worse)の場合は括弧付きの正数とします。+-記号では、単純な数値の大小比との見分けがつかないからです。 そして、言うまでもなく最も重要なのが、最上部の横軸に並ぶ評価指標です。 表2のように、業務量(この事例はインバウンドコールなのでコール数)、サービス目標、コンタクト効率性、リソース効率性の4つの視点からパフォーマンスを表します。 この4つの視点こそ、コールセンターのオペレーション運営の基本領域であり、目的や内容にかかわらず、すべてのプログラムのコールセンターパフォーマンスレポートに共通するものです。 4つの視点に連なる21の評価指標の定義や計算式を表3に示しました。表2と表3の丸囲み数字は参照関係にあります。また、評価指標は英語で表記されることが多いため、英語表記とその短縮形も併記してあります。 これら21の評価指標は、すべてのインバウンドコールに共通です。言い換えれば、この21の評価指標で、すべてのインバウンドコールのパフォーマンスを評価できるということです。 なお、プログラムによっては、ビジネス上の成果目標(通販の受注センターであれば受注件数や受注金額など)が設定されます。その場合は、21の評価指標にビジネス成果目標が加わります。 ◆ エージェントパフォーマンスレポートのデザイン 表4は、エージェントパフォーマンスレポートの事例、表5は、その評価指標の定義と計算式です。 このレポートは、エージェントがどんな仕事をどんな風にアサインされているかによって評価指標やそのレイアウトが決まってくるため、コールセンターごとの個性が強まります。 表4の場合は、1つのインバウンドコールを担当する5人のエージェントのチームであり、インバウンドコールにともなう顧客へのコールバック(アウトバウンドコール)が一定量発生するため、そのパフォーマンス(ダイヤル回数と平均処理時間)も盛り込みます。 上段は、エージェント個人ごとの月間累計と、その合計であるチームの月間累計のレポートで、エージェント間、エージェントとチーム、あるいはエージェントと目標との比較が可能です。 下段は、1人のエージェントの1日ごとのパフォーマンスを表します。 なお、個人のパフォーマンスは1日単位ではブレが大きく、毎日の結果に一喜一憂するのは賢明ではありません。よって、下段のレポートは異常値の確認程度にとどめ、上段の月間累計の実績で評価するのが基本となります。 ◆ リソース使用状況レポートのデザイン 表6にリソース使用状況レポートの事例、その評価指標の定義と計算式を表7に示します。 このレポートは、エージェントの勤怠状況、稼働状況、およびシュリンケージの測定・管理に活用します。 使用する評価指標は、業務の違いに影響を受けないので、コールセンターごとのデザインの違いは少ないでしょう。 このレポートで重要なのが、出勤率に対する考え方です。 一般に、人事上の出勤率には有給休暇が含まれます。また、病欠など予定外の欠勤は、慣習的に有給休暇扱いとして処理されます。つまり、人事上の出勤率には、従業員が実際には出社していない時間も含まれることになります。 しかし、コールセンターのオペレーションの現場には、それは適しません。予定したスケジュール通りに勤務することが、エージェントの第一義的な使命であるからです。 したがって、コールセンターでは、エージェントが実際に出社した時間で出勤率を評価する必要があるのです。そのために、有給休暇や欠勤がスケジュール済であったかどうかも重要です。 表6の事例では、人事上の出勤率を「出勤率」、コールセンターとしての“実出勤率”を「勤務時間遵守率」と表記して、両者を管理できるようにしています。 もうひとつ、このレポートで重要なのがシュリンケージです。 コールセンターの要員計画を策定する上で、トータルエージェント数(実働人数にシュリンケージの要素を加味した要在籍人数)を算出するのに不可欠であるとともに、エージェントのサービス品質に強く影響するミーティングやトレーニング時間の確保のために、シュリンケージを戦略的に計画する必要があり、そのためのツールとしてこのレポートが必要です。 ※シュリンケージに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。 ◆ 既製のダッシュボードに頼らない 優れたコールセンターには必ず上述のようなパフォーマンスレポートが存在し、マネジメントのコアツールとして日常的に活用しています。それに対し、旧態依然のコールセンターにはそれがなく、いわゆる“勘と経験”に頼った運営に留まっているのがほとんどです。 その一因として、最近のコールセンタープラットフォームのアプリなどが標準で提供している美麗なデザインのダッシュボードやレポートがあります。日常の運営は勘と経験で成り行きに任せに行い、時折ダッシュボードでその結果だけを“眺めて”済ませてしまうのです。 しかし、センターごとにニーズの異なる評価指標が“既製品”と完ぺきに合致することは、まずありません。 また、最初から用意された“答え”だけを見ていても、それに至るプロセス(データソースや計算式など)を理解していなければ、原因の特定やギャップ分析などができず、PDCAサイクルを回すツールとして機能しません。無理に既製品で済まそうとしても、必要な情報の一覧性に欠けるなど、効率が悪く、早々に頓挫してしまいます。 したがって、既製品に頼るのでなく、それらは“データライブラリー”と考えます。そして、その中から自社のニーズに合ったデータを取り出して、オリジナルのパフォーマンスレポートに反映させます。 もしプラットフォームにカスタマイズの機能があれば、それを活用します。 質の高いセンター運営のためには、そうした加工作業を行ったうえで、今回取り上げたパフォーマンスレポートの“3点セット”を揃えることが重要でしょう。 ※本稿では紙幅の都合でインバウンドコールに絞って解説しましたが、その他のレポートや評価指標については、拙著『コールセンター・マネジメントの教科書』で詳述しています。 Original: 2020年3月25日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

0 コメント

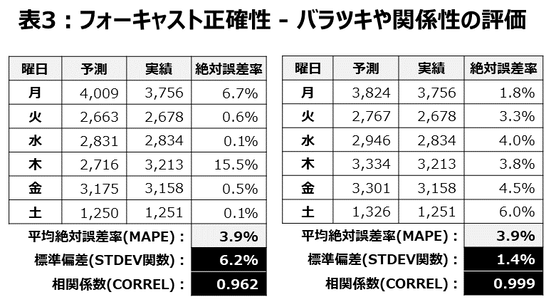

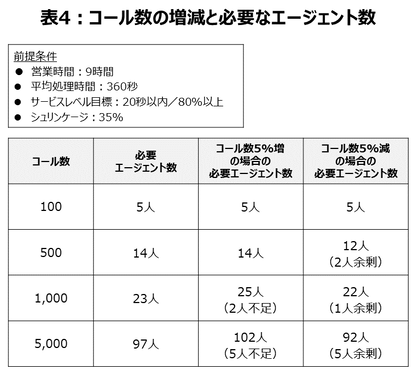

コール数や処理時間など業務量の予測は、コールセンターのすべての活動の起点となる極めて重要な作業です。それが決まることによって、人財や設備など、必要なリソースの質と量が決まってくるからです。それだけに、予測は正確である必要があります。 そのためには、予測をするだけでなく、その結果の正確性(コールセンターの専門用語で「フォーキャスト正確性」と言います)を検証・評価し、精度を高めていくことが不可欠です。 しかしながら現状では、「フォーキャスト正確性」の検証作業を行っているコールセンターは、数えるほどしかないのが現実です。行っていても、自己流の誤ったやり方である場合が少なくありません。 そこで、本稿では、世界中のコールセンターで標準的に使われている、統計理論に基づいた、「フォーキャスト正確性」の4つの評価手法について解説します。 ◆ 時間帯ごとの正確性を評価する 「フォーキャスト正確性」を測定するのに一般的に行われるのが、予測と実績との誤差の割合(「誤差率」と言います)を求め、その値の大小で予測の正確性を評価する方法です。 計算式にあらわすと次のようになります。 誤差率(%)=((実績-予測)÷ 実績)× 100 表1は、ある日の9:00~18:00のコール数の予測、実績、予測と実績との誤差、誤差率を表しています。 時間帯ごとの誤差率の違いを見ればわかるように、誤差率が大きいほど予測の正確性は低く、小さいほど高いという評価になります。 ここで留意すべきなのは、最下段に示す一日合計の誤差率「-3.4%」で評価してはならないということです。 なぜなら、この「-3.4%」は、時間帯ごとの誤差を合計することで、正数の誤差と負数の誤差が相殺されてしまい、実態より過少な値であるからです。 このことを認識せずに、一日合計の誤差率で評価しているコールセンターが少なくありません。「誤差率」による評価は、時間帯ごとに行うべきでしょう。 とは言え、時間帯という細かい単位では、レポートの作成や上位者への報告など、運用上は不便です。通常は、1日、週、月といった単位で評価するのが普通でしょう。 そのために利用するのが、次に述べる「絶対誤差率」です。 ◆ 一定期間の正確性を評価する 「絶対誤差」とは、予測と実績の誤差の数値から-(マイナス)の符号を除いた絶対値のことを言います。この「絶対誤差」の実績に対する割合を「絶対誤差率」と言い、計算式は次の通りです。 絶対誤差率(%)=((|実績-予測|)÷ 実績)× 100 ※ | | は、記号内の数値が絶対値であることを示します 表1と同じデータを使って、「絶対誤差率」による1日単位の正確性を測定します(表2)。 まずは、時間帯ごとの「絶対誤差率」を算出し、その平均を求めます。最右列の時間帯ごとの「絶対誤差率」を単純平均するということです。 そうして算出された「13.4%」を「平均絶対誤差率」といい、通常は「MAPE」(median absolute percentage error)という風に英語の短縮形で表記します。 この「MAPE」を使うことで、1日単位、1カ月単位など、一定期間における予測の正確性を正しく表すことができます。 ◆ 散らばりの度合いを評価する 表3は同じ実績に対する異なる予測の「絶対誤差率」を表しています。 左右どちらもMAPEは3.9%であり、この週全体の予測の正確性は同じレベルですが、曜日ごとの予測値や絶対誤差率は異なっています。 どちらの予測の方が優れているのでしょうか。 このような場合は、予測の「質」の観点から、2つの統計ツールを使って正確性を評価します。 一つ目が、予測の“散らばり”の度合いから正確性を評価する方法です。 表3の曜日ごとのデータを見ると、左表の絶対誤差率は、最大15.5%から最小0.1%まで15.4ポイントの開きがありますが、右表は最大6.0%、最小1.8%で4.2ポイントの開きに留まっており、左表のデータの方が大きく散らばっているように見えます。 これを統計的な数値として表すのが「標準偏差」です。 「標準偏差」とは、データの散らばりの度合いを表すもので、値が小さいほどデータの散らばりが少ない、つまり優れた予測であることを示します。 表3を見ると、左表の標準偏差は6.2%、右表は1.4%であり、絶対誤差率の見た目に加えて、統計的にも右表の予測の方が、左表の予測よりも優れていることがわかります。 ちなみに「標準偏差」はExcelに関数「STDEV」が用意されてるので、統計学の専門知識がなくても、誰でも容易に利用できます。 ◆ 予測と実績の関係性を評価する 予測の「質」を評価するもう一つの統計ツールが「相関係数」です。 「相関係数」とは、ふたつのデータの関係性の強さを表すもので、それぞれのデータの増減パターンが似ている(=関係性が強い)ほど、その値が限りなく1.0に近くなります。もし、ふたつのデータのパターンが完全に合致していれば、「相関係数」は1.0になるということです。 表3の場合、左表の相関係数は0.962、右表は0.999で、右表の方が限りなく1.0に近い、すなわち、右表の予測の方が優れているという評価になります。 なお、「相関係数」もExcelの関数「CORREL」が用意されています。 ◆ 「フォーキャスト正確性」の目標値をどう考えるか フォーキャスト正確性の目標値と言えば「5%」が定番です。 率直に申し上げて、良く考えもせずに目標値を5%としているコールセンターが多いように思いますが、それで良いのでしょうか。 表4は、元となるコール数が5%増えた場合と5%減った場合に必要なエージェント数を示していますが、この条件では、最大5人の不足や余剰が生じることとなります。 つまり、フォーキャスト正確性の目標値は、盲目的に5%と設定するのでなく、コールセンターごとの環境や目的、事情に応じた適切な目標値を設定すべきなのです。 さらに重要なのは、この目標値は、そのままコールセンターの予測担当者(ビジネスコントローラー、フォーキャスター、WFMプロフェッショナルなどと呼ばれます)個人の業績評価の目標値でもあるということです。 コールセンターの運営を左右するほど重要な予測業務を、担当者が“やりっ放し”で済ませることなく、日々、予測技術の向上に努め、その成果を彼らの人事上の業績評価に反映させることが重要です。 本稿で紹介した表1~3のExcelファイルをこちらのページからダウンロードして利用できます。 Original: 2020年3月10日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

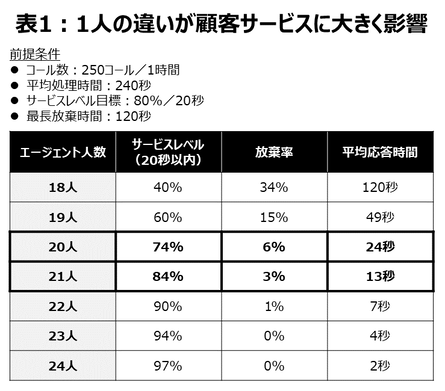

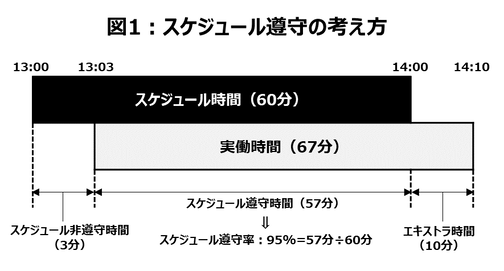

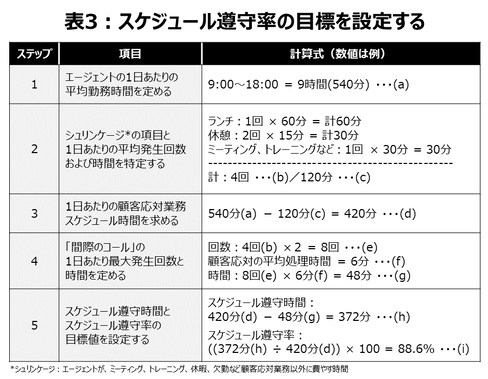

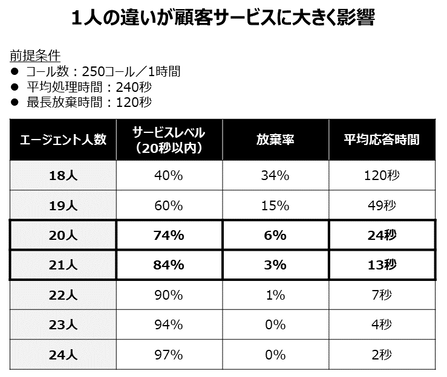

「スケジュール遵守率」(じゅんしゅ率)とは、コールセンターのエージェントが、割り当てられた顧客応対業務のスケジュール通りに従事したかどうかを測定し、評価するための指標です。 本連載では、これまで12回にわたって、コールセンターの業務量の正確な予測、最適なエージェント数の算出、戦略的なスケジュールの策定のための方法論について解説してきました。 しかし、そのような方法論を駆使して、どんなに完ぺきなスケジュールを作っても、肝心のエージェントが、スケジュール通りに働いてくれなければサービスレベル目標を達成することはできません。 エージェントがスケジュールを遵守できない原因はいろいろありますが、まずはその実態を客観的なデータとして把握・検証することが必要です。そのために用いる指標が、スケジュール遵守率なのです。 ◆ スケジュール遵守率を軽視できない2つの理由 欧米をはじめとする諸外国のコールセンターでは、スケジュール遵守率を、サービスレベル目標の達成のためには決して軽視できない重要な指標として考えています。 それは、以下に述べる2つの点において、スケジュール遵守がコールセンターのマネジメントに大きな影響を与えるからです。 一つ目は、顧客に提供するサービスへの影響です。 表1は、エージェントの離脱が顧客サービスに与える影響を示しています。 1時間に250コール、平均処理時間が240秒で、サービスレベルの目標が20秒以内80%という条件の場合、必要なエージェント数は21人です。ところが、わずか1人減るだけで、サービスレベルは10%下がり、放棄率や平均応答時間は倍増してしまいます。 二つ目は、コストに与える影響です。 表2はスケジュール遵守率の違いによるコストへの影響を表しています。 1日の顧客応対業務スケジュール時間が8時間、年間オペレーション日数が365日、エージェントの時給を1,200円とすると、スケジュール遵守率が95%の場合、毎日24分の「ロスト時間」(エージェントがスケジュールを離脱することにより失われる時間)が発生します。これを金額換算すると、エージェント数が10人のコールセンターでは、年間約175万円、20人の場合は350万円、50人で876万円、100人で1,752万円となります。 この金額はエージェントの基本給のみであり、実際にはこの他に、顧客の待ち時間の増加による通信費の増加、放棄の発生による逸失利益の増加、リピートコールの増加によるさらなるオペレーションコストの増加などが発生します。“失われるコスト”と“増えるコスト”がともに膨らんで、コストに与える影響がどんどん大きくなります。 以上のように、スケジュール遵守率はとても軽視できるレベルでない影響があるにもかかわらず、日本では話題になることは滅多にありません。その存在すら知らないコールセンターの管理者も少なくありません。 なぜなら、日本人にとって、「仕事の時間は守って当たり前」であり、「今さら“いい大人”に指導することではない」といった精神論で済まされてしまうため、スケジュール遵守率を管理するという具体的な行動に至らないのです。 ところが現実には、ほとんどのコールセンターが、エージェントの遅刻、欠勤をはじめとするスケジュール遵守に関わる問題に悩まされているのもまた事実です。 コールセンターの管理者は、上記のような影響をしっかり認識して、精神論で済ませるのでなく、客観的なデータとしてスケジュール遵守の実態を把握・検証して、必要な対策を講じることが重要です。 ◆ スケジュール遵守率を算出する スケジュール遵守率の実績は、下記の計算式により求めます。 スケジュール遵守率(%)=( a ÷ b )× 100 a: スケジュールされたj間の範囲内で実際に顧客応対業務に従事した時間 b: 顧客応対業務にスケジュールされた時間 重要なのは、「スケジュールされた時間」という考え方です。 図1の例で説明します。 このエージェントは13:00~14:00に顧客応対業務にスケジュールされていました。開始時間が3分遅れたものの、14:00直前に応答したコールが長引き、14:10に終了しました。 この場合、実働時間はスケジュールされた60分より長い67分ですが、スケジュール遵守時間は、13:03~14:00までの57分であり、スケジュール遵守率は95%となります。 重要なのは、スケジュールされた時間(13:00~14:00)に確実に従事したかどうかであり、14:00以後の10分間はスケジュール遵守の対象とはなりません。 つまり、出だしの遅れをカバーすべく、予定のスケジュールよりも長く働いて埋め合わせをすることはできないのです。 スケジュールは、業務量の正確な予測や最適なエージェント数の算出により作成されたものであり、まずはそれを守る(=遵守する)ことが最優先であるからです。 ◆ スケジュール遵守率の目標を設定する 次に、スケジュール遵守率の目標設定の仕方について説明します。 少なくとも3カ月以上継続してスケジュール遵守率を測定している場合は、その実績値をベースにして目標を設定します。 ただし、単純に過去の実績を踏襲するだけでなく、非遵守時間の原因を検証し、改善の要素を盛り込んだ目標を設定します。 過去の実績値が存在しない、あるいは自社センターの適正値や標準値を定めたい場合は、表3に示した5つのステップにより行います。 ステップ2の「シュリンケージ」とは、エージェントがミーティング、トレーニング、休暇、欠勤など、顧客応対業務以外に費やす時間のことで、ステップ1で定めた平均勤務時間からこれを引いて、顧客応対業務のスケジュール時間を求めます。 ステップ4の「間際のコール」とは、ステップ2のシュリンケージの各項目を開始する間際(直前)に応答した顧客のコールのことで、それによって、シュリンケージ項目のスケジュール時間が後ろへずれ込むことになります。 このずれ込む時間は、暫定的に顧客のコールの平均処理時間とします。開始時間がずれ込んだ場合、終了時間も後ろへスライドさせる場合は、当初のスケジュールに対して平均処理時間の2倍の時間のギャップが生じることになります。終了時間をスライドさせずに、シュリンケージ項目のスケジュール時間を短縮する場合もあります。 表3の例は前者なので、「間際のコール」により発生するずれ込みは合計8回、計48分発生する可能性があることを示しています。 こうして求めた顧客応対業務スケジュール時間から間際のコールによるずれ込み時間を引くことで、スケジュール遵守時間を、さらにそれを顧客応対業務スケジュール時間で除することで、スケジュール遵守率の目標時間を設定することができます。 ◆ スケジュール遵守を阻む原因と対策 エージェントがスケジュールを遵守しない(できない)のは、おもに、以下に示す4つの原因からなります。それぞれについて、その対策と合わせて考察します。 一つ目が、コールセンターの管理者の無為無策なマネジメントです。 どんなにち密で完ぺきな計画を作ったとしても、実際にそれが目論見通りに機能しなければ意味がありません。 エージェントのスケジュールには、業務量の正確な予測や最適なエージェント数の算出など、コールセンターの“計画”が集約されており、スーパーバイザーなどの現場の管理者には、それをしっかりと機能させる責務があります。 そのためには、顧客コンタクトのプラットフォームなどの管理ツールや「MBWA」(Management By Walking Around; スーパーバイザーなどの管理者がエージェントの周囲を歩いて回りながら、サポートやコーチングをおこなうこと)などにより、エージェントの勤務状況をリアルタイムで確認・把握していなければなりません。 さらに、その状況は、「リソース使用状況レポート」(エージェントが、いつ、何を、どれだけの時間おこなったかをデータ化したレポート)に客観的なデータとして反映し、管理者はそのデータを常にチェックして、即時に必要な対策を講じます。 このような、現場の管理者の第一の責務と言える「リアルタイム・マネジメント」の手を抜き、成り行き任せで問題のもぐら叩きに終始しているようでは、せっかくの“計画”が機能するはずもありません。 二つ目の原因は、間際のコールです。 間際のコールとは、文字通り、顧客応対業務のスケジュールが終了する間際に応答したコールのことで、休憩やミーティングなど次のスケジュールに喰い込んでしまうケースです。 特に、次のスケジュールが休憩時間の場合、後ろへずれ込ませると、その次のスケジュールに人員不足が生じてしまいます。しかし、エージェントの健康やモチベーションを考えると、安易に休憩時間を短縮することもできません。 その対策のひとつとして、「チーム単位のブロック制休憩時間」は、この問題の緩和に有効です。 これは、個人単位で休憩時間をスケジュールするのでなく、チーム単位で休憩取得の時間枠のみスケジュールし、その時間枠内で、スーパーバイザーがその時々の状況に合わせて個々のエージェントに休憩を指示するというものですが、その運用が容易でないのも事実です。 このように、間際のコールは、例外なくすべてのコールセンターに発生する頭の痛い問題ですが、なかなか有効な対策を取ることができず、ほとんどの場合、仕方がないとあきらめるだけで、その場限りの一貫性のない対処に留まっています。 しかし、少なくとも、間際のコールが発生したらどうするかというルールやガイドラインをあらかじめ定めておくことは絶対に必要です。そうでないと、スケジュール上のさまざまな混乱やエージェントの不平を生んでしまうからです。 スケジュール遵守を阻む三つ目の原因は、ITツール使用時の待機時間です。 PC、電話プラットフォーム、CRM、メール、チャット、社内業務システム、各種アプリなど、エージェントが使用するITツールは増える一方です。 最近では、セキュリティーの厳格化も加わって、例えば、始業時のログインに思わぬ時間がかかることがあります。そのため、コールセンターの営業時間開始後、しばらくの時間、エージェントの不足が生じ、サービスレベルの悪化を招いてしまうのです。 そのために、「シングルサインオン」など、システム上の対策強化はもちろんですが、「スライディングシフト」(エージェントの小刻みな時差出勤制度)など、人事制度上のケアも必要です。 というのは、例えば営業開始時のログイン待機時間をカバーするために、始業前の準備時間を強制すると、それは労働時間となり、時間外賃金が発生するからです。 以上の3つの原因は、いずれもエージェントの責に依らないものばかりです。 一つ目の原因として述べた無為無策のマネジメントの場合、スケジュールの非遵守はすべてエージェント個人の責任として済まされることが多いのですが、決してそうではないことを認識しなければなりません。 もちろん、エージェント個人の意識も重要です。それが四つ目の原因です。 この問題が深刻な欧米では、業界を挙げて「Power of One」というコンセプトを掲げ、入社前の採用面接時から、スケジュール遵守の重要性について徹底的にトレーニングをおこないます。 欧米ほどではないにしても、日本でも、すべてのコールセンターがエージェントの遅刻・欠勤などに悩まされています。 にもかかわらず、本稿の冒頭に述べた精神論に頼って、この手の教育が十分でないのも確かです。 日本にも、「Power of One」と同様の「One for All, All for One」(1人はみんなのために、みんなは1つの目的のために)というラグビー精神由来のコンセプトがあります。ラグビー人気にあやかるわけではありませんが、コールセンターのチームワーク醸成にも通じる考えであることから、このコンセプトを掲げて、スケジュール遵守に対するトレーニングの強化を図るのも良いでしょう。 Original: 2020年1月16日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

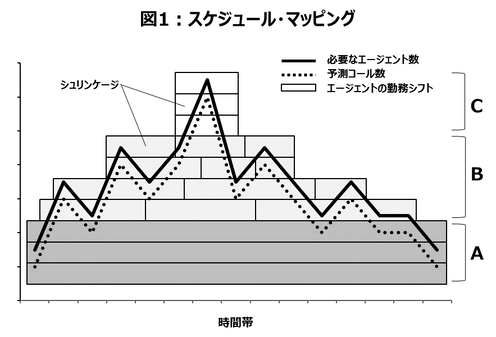

コールセンターにおけるエージェントの勤務スケジュールの策定は、一般的な職場における、単なる勤務予定表の作成とは大きく異なります。 前回までに、コールセンターの業務量を予測し、それに見合った最適なエージェント数の算出法を解説してきましたが、どんなに精緻な計算をおこなっても、実際に、必要なエージェント数を計画通りに配置できなければ意味がありません。わずか1人の違いでも、顧客サービスやコストに大きな差が生じてしまうからです(こちらの記事で説明しています)。 しかし、1日の中で不規則に変動する業務量に必要なエージェント数を、計算通りに完ぺきに配置するのは不可能であり、どうしても多少の不足や余剰が生じてしまいます。 この不足や余剰をできるだけ最小化して効率的な人員配置をおこない、その結果、設定したサービスレベルの目標を達成することが求められます。 この記事では、そのために必要な考え方や方法論について解説します。 ◆ エージェントのスケジューリングに戦略性が必要なわけ コールセンターには、さまざまな「ステークホルダー」(利害関係者)が関わっています。その代表格が、「顧客」「企業」「エージェント」であり、彼らはコールセンターに対して三者三様の要求をしてきます。 「顧客」は、手厚いサービスと質の高い顧客経験を望みます。具体的には、電話が必ずつながる、すぐにつながる、いつでもつながる、1回のコンタクトで質の高い回答が迅速に得られるといったことです。 これらの要求に応えるためには、スケジューリングの視点から、コールセンターは「訓練された質の高いエージェントを、いつでも十分な人数配置する」ことが必要となります。 「企業」は、利益の最大化のために、リソースの効率的な利用によるコストの最小化を求めます。言い換えれば、コールセンターのコストの70%を占めるエージェントの人数を必要最小限に留めよということです。 「エージェント」は、働きやすさと働きがいを求めます。 ここ数年来、エージェントのコールセンターでの勤務を促進する要因として、「スケジュール」「報酬」「休日休暇」「トレーニング」が上位を占めることが明らかになっています。これらが自分の希望通りに、あるいは手厚く提供されるか否かで、採用、定着、離職、勤怠に強く影響するということです。 このように、ステークホルダーの要求は多様であると同時に、相反するものも多くあり、それがスケジューリングの難しいところです。 また、その要求やニーズは、企業やコールセンターによって異なります。 単にエージェント数は少ない方が良い、サービス品質の低下はあり得ないというだけでなく、企業やコールセンターの、その時々の方針や事情によっては、エージェントの増員やサービスレベル目標を下げるなど、逆の施策を選択することもあるということです。 そうしたステークホルダーの要求やニーズのバランスを上手く取って、いかに最大限の成果を得るかといったところに、戦略的思考が求められるのです。 ◆ スケジューリングの方針を明確にする スケジュールの策定にあたっては、まずは、明確な方針を示すことが必須です。 とは言え、ステークホルダーの相反する要求やニーズのバランスを上手くとるのは、決して簡単なことではありません。したがって、現実的には、調整というよりも「優先順位」を明確にして、社内のステークホルダーの合意を得ることになります。 それとともに必ず押さえておくべきは、コールセンターのスケジューリング施策に関連する法制度や社内規定などです。明確に制度化されていなくても、社内の慣習なども要チェックです。これらは、ステークホルダーのどのような要求やニーズにも優先されるからです。 このようにして優先順位をつける=方針が明確になれば、それに応じたサービスレベル目標を設定します。 それによって、必要なエージェント数やその割り振りなど、スケジューリングの骨格が決まってくるからです。 ◆ スケジュールの基本形を策定する 明確にしたスケジューリングの方針に基づき、どのように必要なエージェント数をカバーするかという、スケジュールの基本形を策定します。 その作業を図1の「スケジュール・マッピング」を用いて説明します。 スケジュール・マッピングとは、予測したコール数に対する必要なエージェント数をカバーするために、エージェントの勤務シフトを当てはめていくプロセスを模式的に表したものです。 この作業をおこなうために重要な要素が、「ソーシング・オプション」と「シュリンケージ」です。 ソーシング・オプションとは、エージェントとして利用する人財ソースの選択肢のことです。時間帯ごとのコール数が、1日を通じて恒常的に発生するものか、特定の時間帯に増加するものかを見極め、それに合わせて、「正社員」「契約社員」「派遣社員」「業務委託」「在宅勤務」といった雇用形態や勤務形態のどれを使うかを選択します。 シュリンケージとは、エージェントが、その“本業”である顧客コンタクト業務以外に費やす時間のことで、ミーティング、トレーニング、休暇、欠勤などです(詳しくは第7回の記事を参照)。 図1の、勤務シフトの枠が必要なエージェント数よりはみ出している部分が、それにあたります。 図1の事例では、勤務シフトを時間の長さによってA・B・Cの3つに分けています。コールが恒常的に発生するAのシフトは、フルタイム勤務の正社員や契約社員を配置しています。時間帯によってコール数が変化するBのシフトでは、短時間勤務の契約社員や派遣社員、一時的にコールが集中するCのシフトでは業務委託(アウトソース)や社内のSWATチーム(臨時に受電をサポートする社員)の配置を想定しています。 この事例では、必要なエージェント数と配置する人数がほぼ一致しており、シュリンケージが少なくなっています。つまり、このコールセンターは、ミーティングやトレーニングが少なくて済む、単純定型型のオペレーションであると考えられます。 一方、高度な専門性を要求されるコールセンターでは、恒常的にトレーニングに多くの時間を費やす必要があります。そのために、Bのシフトにフルタイム勤務の正社員や契約社員を配置して、シュリンケージを意図的に増やします。 Cのシフトについては、突出したコール数が、“あくまでも一時的な現象に過ぎない”と考える場合は、業務委託やSWATチームなど臨時的な人財ソースで凌ぎますが、たびたび発生することが予想される場合は、短時間勤務の契約社員や派遣社員を配置することになります。 また、図1では、すべてのコール数および必要なエージェント数をカバーしていますが、BやCのシフトにおけるコール数の増加部分の一部が、現有の人員ではカバーしきれない(エージェントを配置できない)場合があります。 その場合、増加するコール数が一時的と判断する場合は、意図してエージェントを配置しません(あきらめるということです)が、そうでない場合は、業務委託やSWATチームで凌ぐことを考えます。例えば、一時的に増加するコールを自社のセンターでは受けきれない場合、あふれたコールをアウトソーサーに転送するといったやり方です。 ちなみに、このように、自社とアウトソーサーが同じコールを受ける場合は、その運営の仕方次第で「偽装請負」(労働者派遣と業務委託の混同による労働者派遣法違反の状態)に問われるリスクがありますので、十分な注意が必要です。 ◆ スケジューリングの時間単位と作成サイクル コールセンターのスケジュールは、通常15分単位で作成します。これは、休憩時間やミーティングなど、コールセンターのスケジューリングの最小単位が15分であることに起因します。 エージェントのスケジュールを作成する頻度やタイミングも重要です。エージェントは、できるだけ早くスケジュールが作成され、自分の希望する時に働き、あるいは休暇がとれることを望みます。 一方、コールセンターの管理者は、できるだけギリギリのタイミングでスケジュールを作りたいと考えます。その方が精度の高いスケジューリングができ、サービスレベル目標の達成の可能性が高まるからです。 両者のニーズを勘案すると、遅くとも1カ月前までにはスケジュールを確定させることが必要でしょう。多くのコールセンターは、業務量の予測や人員計画、予算等の見直しを1カ月単位でおこなうことが多いので、それに合わせてエージェントのスケジューリングをすることは合理的です。 なお、旅行の予約などが数カ月から半年前が当たり前になっている現状では、上記とは別に、休暇の申請・承認方法やタイミングなどに工夫を凝らすことも必要でしょう。 さらに、一旦スケジュールが確定した後の変更の要望に柔軟に対応できることも非常に重要です。日常的に発生するさまざまな“事情”を受け入れられる仕組みや態勢を整えておくことも、エージェントの「働きやすさ」をサポートするために絶対不可欠です。 ◆ 「スケジューリング・オプション」と「エージェント・プリファランス」でスケジューリングの柔軟性を高める 以上のようなプロセスを経て作られるエージェント・スケジュールですが、それだけでは、日常的に発生するさまざまな想定外の事態のすべてをカバーできません。 そこで、不測の状況に柔軟に対応できるよう、「スケジューリング・オプション」(スケジューリングに柔軟性を持たせるためのさまざまな選択肢)を活用します。 ここでは、すでに欧米のコールセンターで多く活用されているスケジューリング・オプションの事例を紹介します。 ● フレックスシフト: 業務量の変化やエージェント個人の都合に合わせた変則勤務。例えば、1週間のうち数日に集中して長時間勤務をおこない、残りの数日は短時間勤務で調整するなど。 ● スプリットシフト: 1日のシフトを複数回に分割。午前中に2時間勤務し、いったん帰宅して午後再度出勤して3時間勤務するなど。 ● アニュアライズド・ワーキングアワー: 年間総時間制勤務。年間の総時間で勤務時間を契約。時季の繁閑に応じて、柔軟な勤務時間を都度設定。 ● LWOP: 無給休暇。Leave without Payの略。オーバースタッフィングの状態を緩和するために、希望者の帰宅を奨励。 ● ブレイク/バケーションチケット: 休憩/休暇チケット。エージェントが、スケジュール表に指定された時間とは別の好きな時に休憩や休暇を取得できる。成績優秀者や表彰制度のインセンティブとして発行。 ● SWATチーム: コールセンターの管理者や、他部署の従業員から募った緊急時受電サポートチーム。Sometime We Also Take a Callの略で、警察の特殊部隊のことではない。 日本企業の場合、これらの導入例は稀ですが、世界250超のコールセンターを対象とした最新の調査では、65.5%のセンターが、すでにLWOPを導入しています。同様に、58.2%がフレックスシフトを、35.1%がアニュアライズド・ワーキングアワーを導入済です。 また、スケジューリング・オプションとともに、エージェントの「働きやすさ」や「働きがい」を高めるための施策として、「エージェント・プリファランス」が重要視されています。 エージェント・プリファランスとは、エージェントの個人的なニーズや事情をスケジュールに反映することと、スケジュールの策定にエージェント自身を参加、あるいは全面的にエージェントに任せることの2つの意味を持ちます。 具体的にはさまざまなアイデアがありますが、諸外国ではすでに多くのコールセンターに導入されているのが以下の2つです。 ● スケジュールスワッピング: スケジュール交換。エージェント同士で、勤務シフト、休憩、休暇を交換。 ● シフトビディング: シフト入札制度。管理者が策定したスケジュールから、エージェントが好みのシフトを入札して選択できる仕組み。 これらは、今後のエージェント・スケジューリングの主流になると目されており、すでに、そのためのソリューションやアプリが多く開発されているほどです。 ◆ エージェントの「働き方改革」を! スケジューリング・オプションやエージェント・プリファランスに見られるように、諸外国のコールセンターでは、新しいスケジューリング施策の導入が進んでいます。 一方、日本企業がこれらの施策を導入するためには、コールセンター独自の制度設計が必要となりますが、旧態依然の硬直的な労働慣行や社内外の諸制度、さらには社内のバランスを優先する意識が、その妨げとなって、なかなか前に進みません。 しかし、このままでは、厳しさを増す採用難や、報酬よりも働きやすさを優先するエージェントの意識の変化について行けず、コールセンターの運営は苦しくなるばかりです。 そんな状況を打ち破るためにも、新しい施策の導入を進め、エージェントの「働き方改革」を推進することが求められています。 Original: 2019年11月27日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

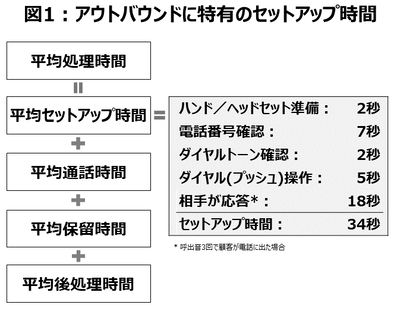

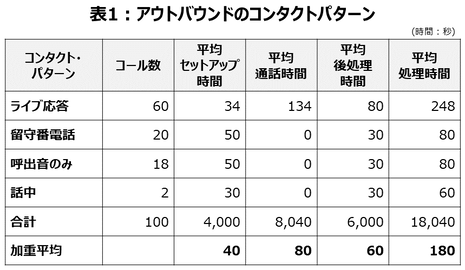

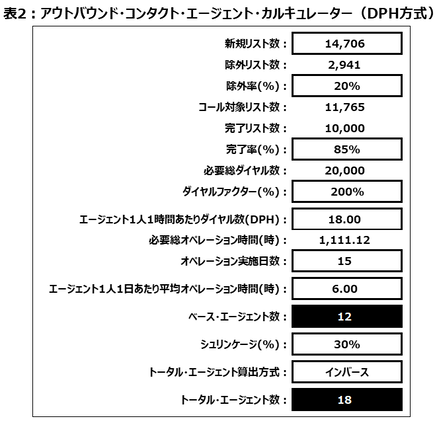

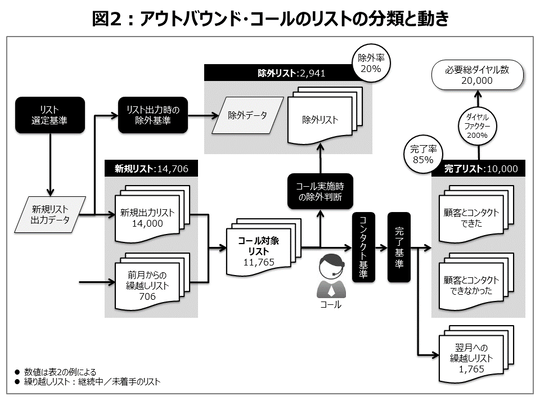

コールセンターで「アウトバウンド」といえば、ほとんどの人が真っ先にセールスコールなどのテレマーケティングを思い浮かべるでしょう。 しかしアウトバウンドには、テレマーケティングだけでなく、コールバック(インバウンド・コールのフォローアップ)、ディスパッチ(サービスマンや配達員の派遣)、コレクション(督促や債権回収)など、異なる種類のさまざまな業務があります。 にもかかわらず、「アウトバウンド」と一括りにして語られがちです。インバウンド・コールの場合は、受注、予約、問い合わせなど、具体的な業務名で表現し、「インバウンド」の一言で語ることはないにも関わらずです。 業務の種類が異なれば、当然、エージェント数算出の方法も異なってきます。本稿では、アウトバウンドを代表する業務である「アウトバウンド・テレマーケティング・コール」(以下、「アウトバウンド・コール」と省略)を対象に、そのエージェント数算出法について解説します。 ◆ アウトバウンド・コールは「確率のビジネス」、そのために必要な科学的手法 アウトバウンド・コールを実践するコールセンターの多くに見られるのが、オペレーションをエージェント任せにした管理者が、成果目標の結果にのみ一喜一憂する姿です。 これは、アウトバウンド・コールの成功がエージェントのセールススキルにあると考えているからであり、それが大きな誤解であることに気付いていないのです。 アウトバウンド・コールには、「コンタクト率」や「顧客の心理的抵抗感」といった大きな障壁が存在します。そのため、エージェントの“魔法のセールストーク”の養成にいくら躍起になっても、そのスキルを生かせる機会は極めて限られています。つまり、エージェントのスキルだけではほとんど差がつかないのです。 アウトバウンド・コールはエージェントのスキルに依存した営業手法ではなく、オペレーションのプロセスを科学的に検証しながら成功の確率を高めていくビジネスです。 そのためのオペレーションの仕組みをしっかり構築し運用することこそが、アウトバウンド・コールの成功に最も重要であり、その効果的・効率的な実践を担うエージェント数の算出や配置も、科学的な手法によりおこなう必要があることは言うまでもありません。 ◆ まずはアウトバウンド・コールの特徴をしっかり把握する アウトバウンド・コールには、インバウンド・コールなど他のコンタクトと異なるいくつかの特徴がありますが、そのうち、エージェント数の算出に直接影響する4つの特徴について説明します。 (1) リストがある これがアウトバウンド・コールの最大の特徴と言えるでしょう。 コールセンターは、リストに基づいて顧客にコンタクトするわけですが、それをいつ、どのようにおこなうかは、コールセンター側の意思によりコントロールすることができます。 その意味で、アウトバウンド・コールは「レスポンスタイム・コンタクト」(顧客からのコンタクトを順番に処理するタイプのコンタクト)に分類されます。 したがって、エージェント数の算出は、レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数算出モデルである「ワークロード人数算出式」の考え方をベースにおこなうことになります。 レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数算出については、第9回の記事で詳しく解説しています。 (2) 「ダイヤルすること」がエージェントの実作業 多くの人が、アウトバウンド・コールにおけるエージェントの作業は「コンタクトすること」と思い込んでいますが、そうではなく、顧客にコンタクトするために「ダイヤルする」ことです。コンタクトは、ダイヤルした結果に過ぎません。 「ダイヤルする」とは、エージェントが顧客にコンタクトするために電話を発信する行為のことです。もちろん、今の時代にダイヤル式の電話機でアウトバウンド・コールをすることはありませんが、慣習的に「ダイヤルする」と呼んでいます(注1)。 注1: その他、「コールする」「電話をかける」といった表現も同義です。 エージェントが、どれくらいの時間をかけて何回ダイヤルするかで、その作業量(ワークロード)が決まり、それに基づいてエージェント数が決まってくるのです。 (3) 「セットアップ時間」が存在する アウトバウンド・コールのオペレーションには、インバウンド・コールにはない「セットアップ時間」が存在します。 これは、エージェントが顧客とコンタクトする前におこなういくつかの作業や状態に要する時間のことで、1回のダイヤルにつき約30秒かかります(図1)。インバウンド・コールにはこの時間が存在しないこともあって、この時間を見逃すケースが少なくありません。 しかし、ダイヤル1回につき30秒もの時間を除いてしまうことは、平均処理時間が実態よりも短くなり、エージェント数の計算に大きな影響を及ぼします。本当に必要な人数よりも少なく算出されてしまうということです。その結果、アンダースタッフ(人数不足)に陥ってしまいます。 (4) 複数の「コンタクトパターン」が存在する エージェントがダイヤルすると、その結果が複数のパターンに分かれます。 インバウンド・コールの場合は、コンタクトパターンは「ライブ応答」の1つしかなく、その平均処理時間=インバウンド・コールの平均処理時間となります。 一方、アウトバウンド・コールの場合は、「ライブ応答」の他に、表1に示すように顧客とコンタクトできなかった場合の複数のパターンが存在します。そして、それぞれのパターンごとに平均処理時間が異なります。 ところが、統計管理システムではパターンの区別ができないので、すべてのパターンを含んだ平均処理時間(表1の例では180秒)しか提供されません。 そのため、平均処理時間の正確な予測や目標設定ができないのです。 ◆ アウトバウンド・コールのエージェント数算出モデル「DPH方式」 アウトバウンド・コールは「レスポンスタイム・コンタクト」であり、「ワークロード人数算出式」の考え方に基づき、理論的には下記の計算式でエージェント数を算出できます。 (必要総ダイヤル数 ÷ 総オペレーション実施予定時間 ÷ 平均処理時間)÷ 効率因子 この計算式は、平均処理時間(AHT)をキーとして使うので、「AHT方式」と呼ばれますが、これを実際に使うには大きな難点があります。 それは、上記(4)で述べた複数の「コンタクトパターン」(表1)の存在により、AHTの測定や予測が極めて困難なことです。 そのために、「AHT方式」は、理論的には成立しても、実際に使うには現実的ではないのです。 ただし、それに替わるもう一つの手法があります。 それが、後述する「DPH」(dial per hour;エージェント1人につき1時間あたりのダイヤル数)をキーとして使う「DPH方式」と呼ばれる方法で、計算式は下記のとおりです。 ((必要総ダイヤル数 ÷ 1時間あたりダイヤル数)÷ オペレーション実施予定日数)÷ 1日あたり平均オペレーション時間 表2は、このDPH方式による「アウトバウンド・コンタクト・エージェント・カルキュレーター(DPH方式)」です。以下、この計算モデルにしたがって、各項目の定義や考え方、計算式などについて解説します。 ◆ リスト数を予測する アウトバウンド・コールのオペレーションにおいて、リストは「新規リスト」「除外リスト」「コール対象リスト」「完了リスト」の4つに分類して考えます。 「新規リスト」は、プログラム(“〇〇キャンペーン”のような個々の業務のこと)の目的に応じて顧客データベースからセグメントし出力したリストです。このリスト数は、通常はマーケティングなど、アウトバウンド・コール・プログラムのオーナーが予測・確定します。 「除外リスト」(「新規リスト」×「除外率」)は、「除外基準」(注2)に基づき、コールの対象から除外する(電話をかけない)リストのことで、「新規リスト」の抽出時に除く場合と、コールの直前に「コール対象リスト」から除く場合があります。 注2: 電話をかけてもコンタクトが期待できない職業、苦情歴がある、競合他社従業員など、コールの対象から除外すべき基準のことで、おもにコールセンターの過去の経験やノウハウから設定されます。 「コール対象リスト」(「新規リスト」-「除外リスト」)は、「新規リスト」から「除外リスト」を除いた、エージェントがコールすべきリストです。 「完了リスト」(「コール対象リスト」×「完了率」)は、エージェントが実際にコールをおこない、「完了基準」(注3)に基づいてオペレーションが終了(コンタクトできたかどうかにかかわらず)したリストのことを言います。エージェント数や成果目標の結果の予測の計算に使用します。 注3: すべてのコール対象リストについて、顧客とコンタクトできるまでコールし続けるわけではありません。いたずらにコールの回数を重ねてエージェントのリソースの浪費や顧客の印象の悪化を避けるために、コール回数の制限など、オペレーションを終了させるために設ける基準のことを指します。 「除外率」(「新規リスト」に対する「除外リスト」の割合)や「完了率」(「コール対象リスト」に対する「完了リスト」の割合)は、継続的に実施しているプログラムの場合は過去の実績から、新規プログラムの場合は類似プログラムの実績やテストの結果から設定します。 また、期間の定めがなく継続的に実施しているプログラムで、月次で予測をおこなう場合は、「前月からの繰り越しリスト」や「次月に繰越すリスト」が発生する場合があります。 「繰り越しリスト」とは、月内に完了せず継続中のリストや未着手のリストのことを言います。 「前月からの繰り越しリスト」は、当月の「新規リスト」に、「次月への繰り越しリスト」は、次月の「新規リスト」に加算します。 以上のリストの動きと計算の考え方を、図2に概念的に表しました。 ◆ 効率性目標を設定する アウトバウンド・テレマーケティング・プログラムには、明確な成果目標(セールスコールであれば、売り上げや獲得件数など)が設定されます。 成果目標を達成することが、プログラムの最大の目的ということになりますが、そのためには、「完了リスト」の件数がどれくらい必要かを予測します。 さらに、予測した「完了リスト数」を達成するのに必要な「総ダイヤル数」を計算します。この「必要総ダイヤル数」が、エージェントの作業量(ワークロード)であり、それが決まることで、必要なエージェント数も決まってくることになります。 「必要総ダイヤル数」を算出するためには、「ダイヤルファクター」の目標値を設定します。 「ダイヤルファクター」は、「完了リスト数」に対する「必要総ダイヤル数」の割合のことで、表2の例では、「完了リスト数」10,000に対して、「ダイヤルファクター」を200%と設定したことで、全部で20,000回の「ダイヤル数」が必要であることを示しています。 次に、「必要総ダイヤル数」をできるだけ効率的に達成するための指標として、「DPH」の目標値(1人のエージェントが1時間に平均何回ダイヤルするか)を設定します。 そして、「必要総ダイヤル数」を、設定した「DPH」で割ることにより、予測した「完了リスト数」を達成するために必要な、エージェントの総オペレーション時間が求められます。表2の例では、10,000の「完了リスト」を達成するのに必要な20,000回のダイヤル作業をおこなうために、全部で1,111.12時間が必要であることを示しています。 なお、「ダイヤルファクター」「DPH」のいずれも、プログラムの目的、コンタクト基準(注4)、完了基準、オペレーション実施期間、コンタクト率、顧客の属性、エージェントのスキル等々、多くの要因の影響を受けるため、異なるプログラムに共通のモデルはなく、個々のプログラムの実績(新規プログラムの場合は類似プログラムやテストの実績)をベースにして目標値を設定します。 注4: 担当するエージェント全員のオペレーションの一貫性を確保するために、コールの仕方や回数などにルールを設けるものです。 ◆ レスポンスタイム目標を設定する 上記では、予測した「完了リスト数」を達成するのに必要なエージェントの作業量(「必要総ダイヤル数」)と、それを完了するのに必要な作業時間(「必要総オペレーション時間」)を算出しました。 ここでは、エージェントのオペレーション(ダイヤル作業)を実施する日数(表2の例では15日)や時間(同6時間)を設定します。エージェントの勤務時間や顧客とコンタクトしやすい時間などを鑑みて、アウトバウンド・コールのオペレーションをおこなう(電話をかける)スケジュールを決めるということです。 設定した日数や時間内で、予測した「完了リスト数」を達成するために必要なエージェント数を算出するためです。 つまり、この日数や時間が、レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数算出に必要な「レスポンスタイム目標」に相当するというわけです。 期間限定のプログラムの場合は、当初からキャンペーン期間などが決まっているはずですから、その期間におけるオペレーション実施日数や1日あたりのオペレーション実施時間を設定します。 期間の定めがなく継続的に実施するプログラム、あるいは、インバウンド・コールの繁閑時対策として実施するプログラムの場合は、予測する期間におけるオペレーション実施日数や1日あたりのオペレーション実施時間を設定します。 ◆ 必要なエージェント数を算出する 以上のように、まずは業務量(リスト数とダイヤル数)を算出し、それに効率性目標(「DPH」)とレスポンスタイム目標(「オペレーション実施時間」)を設定することで、ベース・エージェント数(表2の例では12人)を算出することができました。 なお、シュリンケージ(エージェントが、トレーニング、ミーティング、休暇など電話オペレーション以外に費やす時間。表2の例では30%)を反映したトータル・エージェント数(要在籍人数。表2の例では18人)の算出の考え方や計算式は、他のコンタクトタイプと同じです。詳しくは第7回の記事をご覧ください。 ◆ DPHはエージェントの目標管理にも有効 アウトバウンド・コールのエージェント数算出の切り札として紹介したDPHですが、実は、エージェントの目標管理にも大変有効です。 前述のように、アウトバウンド・コールにはAHTが異なる複数のコンタクトパターンがありますが、パターンごとのAHTを測定することができません。 表1の例では、システムから提供されるAHTは、すべてのパターンを合算した180秒です。しかし、エージェントの実感は「ライブ応答」の248秒であり、両者の間には大きな差があります。 そのため、180秒に基づく目標を設定したところで、エージェントにとっては実感に乏しいため、目標達成のための努力のしようがないのです。つまり、AHTをエージェントの業績目標として使うことができないということです。 一方のDPHには、コンタクトパターンやAHTなどのすべての要素が含まれているうえに、「1時間に何回ダイヤルするか」というわかりやすさが、そのままエージェントの実感と直結しているため、エージェント個人の業績目標として、とても使いやすいという利点があります。 以上、アウトバウンド・コールのエージェント数の科学的な算出法について解説してきました。 アウトバウンド・コールは「インバウンド・コールの手が空いた時にやる」とか、「リストが消化できるまで何となくエージェントを配置する」・・・といった、合理性のない旧態依然とした運用では、成果とコストのバランスが取れた思うような結果を得ることができず、一過性の思い付きのプロジェクトで終わってしまいます。 そのような状態からいち早く脱却して、科学的にマネジメントすることで、アウトバウンド・コールを真に経営に貢献できる仕事として確立できます。 なお、表2の「アウトバウンド・コンタクト・エージェント・カルキュレーター(DPH方式)」は、こちらのページからExcelファイルをダウンロードできますので、ぜひご活用ください。 Original: 2019年10月22日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

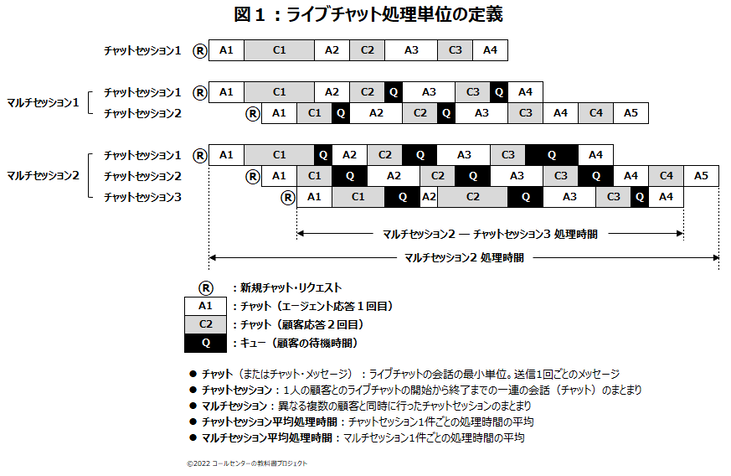

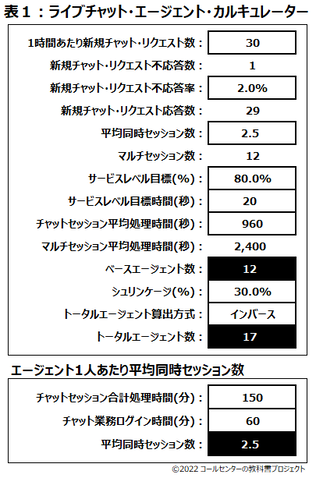

ECなどWeb起点の顧客コミュニケーションの進展にともない、電話からライブチャット(注)へのシフトが加速しています。ボリューム的には、まだまだ電話を凌駕するほどではありませんが、近い将来には電話と並ぶメインのコンタクトチャネルとして、欠かせない存在になることは間違いありません。 ただし現状では、その運営手法やノウハウが確立されておらず、大半が自己流のアバウトな運営に留まっています。その最たるものが、エージェント数の算出を始めとするワークフォース・プランニングの分野です。 なぜなら、ライブチャットをメインに活用するのが、ECやWebのサポートを担うWeb担当者(コールセンターやカスタマーサービス畑でない、いわゆる“Web屋さん”)であること、また、スタートアップなど小規模のビジネスがほとんどのためボリュームが少なく、専門知識やノウハウがなくても大過なく“済んでしまう”からなのです。 また、ライブチャットは、いつでも自由にセンター側の都合で受付を遮断(Webサイト上のライブチャットのウィジェットの表示を停止したり、ライブチャットの案内自体を消してしまう)できることが、そのことに拍車をかけています。 例えば、予想を超えるライブチャットのコンタクトが集中し、エージェントの人数が足りず処理しきれない場合、Web上のライブチャットのウィジェットを消すことができます。いい加減なスタッフィングをしていても、これができることで、自分たちのオペレーションは混乱をきたさずに済ませることができるのです。 これでは、わざわざワークフォース・プランニングの専門知識を学び、厳密なスタッフィングをしようなどとは考えないのも当然でしょう。 しかし、いつまでもその状況に甘んじているわけにはいきません。 2018年に実施された米国のベンチマーク調査では、顧客のライブチャットの21%に、企業が応答していないという現実が明らかにされました。 残念なことに、日本でも、ライブチャットが一向につながらない某有名企業の大型センターの存在が知られています。 そんなことにならないよう、今のうちからライブチャット運営の起点であるエージェント数の算出の方法論を確立させて、顧客のニーズにしっかり対応できる態勢を整えておく必要があります。 注: 本稿では「チャット」でなく「ライブチャット」と表記します。欧米では、名前は似ていても、性格の異なるまったく別種のチャネルである「チャットボット」と区別するために、ライブチャット(またはWebチャット)という呼び方が一般化しています。日本では、本質を理解しないまま両者を同類のチャネルとして扱い、ライブチャットのことを“有人チャット”、チャットボットのことを”無人チャット”などと表記する向きが多く見られますが、誤解と混乱を助長するそのような表現は避けるべきでしょう。 ◆ まずはライブチャットのコンタクト数を予測する 最適なエージェント数の算出のためには、まずは、その元となるライブチャットのコンタクト数を正確に予測することが必要です。 これについては、ライブチャット独自の方法論があるわけではなく、電話のコール数の場合と同様に、ヒストリカルデータ(過去の実績)やビジネスドライバー(将来のコンタクト数に影響を与える何らかの要因)の情報を利用して、回帰分析や時系列分析などの統計手法により予測することができます。 詳しくは、第3回および第4回の記事で解説しています。 なお、ビジネスドライバーの情報として、Webサイトのビジター数等のデータから、ライブチャットの発生数や発生割合等を分析することができますので、WebマスターやWebの分析担当者のサポートを仰ぐとよいでしょう。 ◆ ライブチャットは「サービスレベル・コンタクト」 第9回の記事で、エージェント数を算出するコンタクトのタイプを、「サービスレベル・コンタクト」と「レスポンスタイム・コンタクト」のいずれかに分類する必要があることを説明しました。それによって、エージェント数の計算方法が異なってくるからです。 ライブチャットについては、テキストで会話をするという“見かけ”から、メールと同類と考え、レスポンスタイム・コンタクトだと誤解している人が多くいますが、そうではありません。 ライブチャットは、議論の余地なく、サービスレベル・コンタクトです。 なぜならライブチャットは、着信がランダム(不規則)であること、応答したら即処理する必要があること、コンタクト数の繁閑によってエージェントの待機時間が発生すること、コンタクトの発生(タイミングやボリューム)を企業側の意思でコントロールできないこと、といった特性を持つからです。 そして何よりも、ライブチャットに対する顧客の最大のニーズが、“速くて簡単なこと”だからです。 つまり、電話と同じように、着信したライブチャットに迅速に応答すること=応答スピードがとても重要だということです。そのためにサービスレベルの目標値を設定し、アーランC式を用いて、予測したコンタクト数に応じた最適なエージェント数を配置します。 アーランC式によるエージェント数算出については、第6回の記事で詳しく解説しています。 ◆ ライブチャットの用語や単位を定義する ライブチャットは、その運営手法やノウハウが確立していないため、用語や単位の定義が定まっておらず、使い方がまちまちです。特に、同時セッションの存在が、ライブチャットの件数や処理の単位の捉え方を複雑にし、混乱を招いています。 そこで本稿では、無用な誤解を避けるために、用語や単位の定義を図1のように定めました。 ◆ ライブチャットのエージェント数算出モデル ライブチャットはサービスレベル・コンタクトですから、エージェント数の算出にはアーランC式を使います。 表1がその算出モデル「ライブチャット・エージェント・カルキュレーター」です。 このモデルで計算するためには、「新規チャット・リクエスト」「サービスレベル」「平均同時セッション」「マルチセッション」「平均処理時間」の5つのパラメーターの設定が必要です。 それぞれを、どう設定したり反映すればよいのか、パラメーターごとに説明します。 (1) 新規チャット・リクエスト 顧客が新規にライブチャットのリクエストをした件数(図1の®)です。電話(インバウンドコール)の「着信コール数」とは異なり、エージェントが応答して進行中のチャットセッションにおけるチャット(図1のA1以降)は含まず、新規のリクエストに限ることに注意してください。 また、顧客の新規のリクエストにエージェントが応答しない「不応答」が発生した場合は、それも除きます。 不応答には、顧客による「放棄」やエージェントによる「受付拒否」があります。 これらを除いた、実際にエージェントが応答したリクエストである「新規チャット・リクエスト応答数」が、エージェント数算出の起点となります。 ちなみに、「新規チャット・リクエスト応答数」=「チャットセッション数」と言い換えることができます。 (2) サービスレベル サービスレベルの考え方は電話の場合とまったく同じです。では、その目標値はどう設定すべきでしょうか。 2019年に欧米を中心とする世界250超のコールセンターを対象に行われた調査によると、他のチャネルと比べて、ライブチャットのサービスレベルは80%から100%、および20秒から60秒の範囲で分散しており、業界標準と呼ぶことのできる値を特定するのが困難な結果となっています。 強いて言うならば、わずかの差ですが、最頻値が20秒以内/80%以上であり、平均値が30秒以内/90%以上となっています。 このことから、ライブチャットのサービスレベルは、限りなく電話に近い目標値が設定されていることがわかります。ただし、いくつかのベンチマークデータを見る限り、その実績は目標値に遠く及ばないのが現状です。 一方、日本では、一部の大規模センターでライブチャットが一向につながらないといった状況が見られますが、大半のセンターは即応答、つまりサービスレベルはほとんど100%近い状況にあります。 ただしそれは、科学的で質の高いマネジメントの成果というわけではありません。大半のセンターのライブチャットのボリュームが少ないこと、および、ライブチャットの窓口を自由にクローズできることによるものであることを認識しておかないといけません。 その上で、今後のボリューム増加と顧客の期待を鑑みて、適切なサービスレベルを設定する必要があります。 (3) 平均同時セッション数 1人のエージェントが、同時に複数のライブチャットに応答することを「同時セッション」と言います。 また、業務の難易度や回答の品質、エージェントのスキルなどを考慮して、ライブチャットのシステムにあらかじめ設定する同時セッションの最大値のことを「最大同時セッション数」と言い、実際にオペレーションした結果の同時セッションの平均値のことを「平均同時セッション数」と言います。 エージェント数の算出に必要なのは、平均同時セッション数の方で、エージェントの業務量と必要人数を決める重要な要素となります。 ライブチャットのシステムやアプリから、平均同時セッション数のデータが得られない場合は、厳密に正確とは言えませんが、下記の計算式(表1の下部)によってエージェント数算出に使えるレベルの平均同時セッション数を求めることができます。 平均同時セッション数=チャットセッション合計処理時間 ÷ チャット業務ログイン時間 「チャットセッション合計処理時間」とは、チャットセッションにおける「エージェントの応答時間」「顧客の応答時間」「キュー時間」の合計時間です。 「応答時間」とはチャットの書き込み(入力)をしている時間のことです。 「キュー時間」とは、同時セッションが発生している際に、顧客がエージェントのレスポンスを待っている時間のことを指します。顧客がキュー状態にある時、エージェントは他の顧客の応対をしているか、自分宛てのメッセージを入力しているかのいずれかです。 「チャット業務ログイン時間」とは、エージェントがライブチャットのオペレーションを行うためにライブチャットのシステムやアプリにログインした実績時間の合計です。 なお、同時セッションの機能を利用していない場合は、表1の「平均同時セッション数」を「1」としてください。 (4) マルチセッション数 ライブチャットには同時セッションがあるため、「新規チャット・リクエスト応答数」に「平均同時セッション数」を反映した「マルチセッション数」を使います。 「マルチセッション」とは、1人のエージェントが同時に処理した複数のチャットセッションをまとめて1件のチャットセッションと見なすイメージで、下記の計算式により求めます。アーランC式で使うために、通常は1時間単位とします。 1時間あたりマルチセッション数=1時間あたりチャットセッション数 ÷ 平均同時セッション数 (5) 平均処理時間 最も厄介なのが、チャットセッションの平均処理時間をどう測定するかということでしょう。 ライブチャットには、顧客がチャットセッションの途中で会話を中断、放置、あるいは放棄する(これらを総称して「タイムアウト」と言います)という特有の事象が存在します。これらは顧客の一方的な行為のため、エージェントは状況がわからないまま、顧客のレスポンスを待ち続けます。顧客はすでにライブチャットの会話をやめているのに、チャットセッションは継続したままになっているということです。このことが、チャットセッションの終了の判断を曖昧にし、処理時間の正確な測定を困難にするのです。 ライブチャットのシステムやアプリからは、エージェントの操作に基づく単純な意味での処理時間しか提供されないので、少しでも実態に近い処理時間を測定するには、タイムアウトの定義を具体化し、終了のタイミングをルール化することが必要です。 例えば、顧客に最後にチャットメッセージを送信してから20分経ってもレスポンスがない場合、その時点で強制的にチャットセッションを終了する、といったことです。 重要なのは、それをエージェント個人の判断に任せるのでなく、統一したルールとして運用することです。バラバラなやり方では、どんなに多くのデータを集めてもエージェント数算出の使い物にならないからです。 一部のライブチャットのシステムやアプリでは、タイムアウトの定義を設定して判断を自動化できるものがあります。 以上のことを踏まえた上で、下記の計算式により「マルチセッション平均処理時間」を算出します。 ライブチャットのエージェント数を算出するには、個々の「チャット」や「チャットセッション」ではなく、「マルチセッション」の平均処理時間を使います。 マルチセッション平均処理時間 =(チャットセッション平均処理時間 × 1時間あたりチャットセッション数)÷ マルチセッション数 ちなみに、同時セッションの機能を利用しない場合、「チャットセッション平均処理時間」は、同時セッションを利用する場合より短くなります。図1にそのシナリオを示しています。 「チャットセッション1」は、3パターンとも、構成する個々の「チャット」の処理時間は同じです。しかし、同時セッションをすることによって、「キュー」が発生します。その分、チャットセッションの処理時間が長くなるというわけです。同時セッション数が増えれば、キューの時間も長くなり、チャットセッションの処理時間はさらに長くなります。 処理時間が長くなるということは、エージェント数の増加圧力が高まります。異なる顧客の混同など、エラーのリスクも高まります。“同時セッションができるから、チャットの方が電話より効率的”という単純な論調を鵜呑みにせず、しっかり測定・検証した上で、同時セッション利用の判断をする必要があります。 以上の説明を踏まえて、表1の算出モデルを利用してください。 現在のところ、他に同様のモデルは存在しません。これで完ぺきというわけにはいきませんが、現状ではこのモデルが唯一、合理的かつ科学的で、最も有効に利用できるツールだと言えます。 このモデルは、こちらの専用ページからダウンロードして利用することができます。 (Original: 2019年9月30日 - Last modified: 2022年1月30日)

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

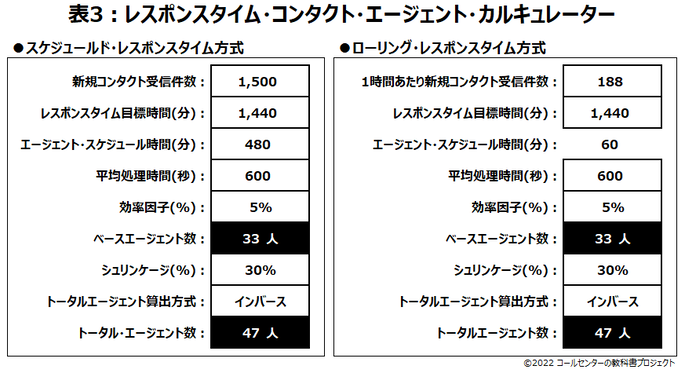

Web起点のコミュニケーションが主流となりつつあることで、コールセンターでは、電話だけでなく、メールやチャットなど、テキストによるコミュニケーションが急増しています。 そのため、これまでのように、コール数の少ない時に余ったエージェントが、メールの処理をするといった、電話の片手間的なオペレーションでは済まなくなってきています。 また、ECのカスタマーサポートなどでは、最初からメールやチャットをメインのコンタクトチャネルとしてオペレーションする例も増えています。 しかしその多くは、ボリュームが少ないことで、サポートの要員計画などの専門的なノウハウを持たない担当者による、自己流のアバウトな運営で済ませているのが実情です。 いずれの場合もこのままで良いはずがなく、早急に専門的なノウハウによる要員計画に基づいた運営に移行しなければ、早晩、オペレーションが立ち行かなくなることでしょう。 前回までにインバウンドコール(受ける電話)のエージェント数の算出方法について述べてきましたが、今後数回にわたって、電話以外のチャネルのエージェント数の算出方法について解説します。 まず今回は、メールやWeb問い合わせフォーム、Faxなど、「レスポンスタイム・コンタクト」と呼ばれるコンタクトの要員数の算出方法について説明します。 ◆ 「サービスレベル・コンタクト」と「レスポンスタイム・コンタクト」とは コールセンターの顧客コンタクトは、そのタイプに応じて、インバウンドコールに代表される「サービスレベル・コンタクト」と、メールやWeb問い合わせフォームに代表される「レスポンスタイム・コンタクト」の二つに分けられます。 サービスレベル・コンタクトは、ランダム(不規則)に発生したコンタクトがそのままエージェントに配信され(「ランダム着信」)、エージェントは配信されたコンタクトをその場で即処理=応答する(「即時処理」)という特徴を持ちます。 そのため、応答のタイミングや間隔は一定ではなく、複数のコンタクトの重なりや待機時間が発生することがあります。 そのような条件におけるサービス目標(どれくらい速く応答するか)として「サービスレベル」を使い、それに応じて必要なエージェント数が決められます(第5回と第6回の記事で詳しく述べています)。 一方のレスポンスタイム・コンタクトは、メールを例にとると、コンタクトの発生はランダムであっても、そのままエージェントに配信されるのでなく、締め切り時間までシステム内に溜められます。締め切り時間が過ぎると、エージェントがそれまで溜められたメールを順番かつ連続的に処理していきます(「順次処理」)。 そのために、締め切り時間までに溜められたすべてのメールの処理を完了させる目標時間を設定します。これが「レスポンスタイム」であり、設定した目標時間に応じて、必要なエージェント数が算出されます。 以上の内容をまとめると、発生した1件のコンタクトを即処理しなければならないのがサービスレベル・コンタクトで、一定量のコンタクトを目標時間までに処理すれば良いのがレスポンスタイム・コンタクトと言うことができます。 ◆ サービスレベル・コンタクトとレスポンスタイム・コンタクトをどう使い分けるか 次に、コールセンターのさまざまなタイプのコンタクトが、サービスレベル・コンタクトとレスポンスタイム・コンタクトのどちらに該当するかを見てみましょう(表2)。 表2の中で、いくつかのコンタクト・タイプが、サービスレベル・コンタクトとレスポンスタイム・コンタクトの両方にマークされています。 それぞれの扱い方を説明します。 インバウンドコールに紐づいたコールバックは、インバウンドコールの一連の処理の一部としてみなされるため、インバウンドコールにくくられる形でサービスレベル・コンタクトの扱いとなります。 ただし、コールバックをすぐにおこなわず、一定の時間をおいてからまとめて(場合によっては他のエージェントが)おこなう場合は、コールバックをインバウンドコールと切り離した独立の作業として扱います。例えば、「12:00までに受電したインバウンドコールのコールバックを、当日の18:00までに完了する」といったやり方の場合、18:00までの6時間がレスポンスタイムの目標時間ということになります。 メールの場合は、通常はレスポンスタイム・コンタクトとして扱いますが、その目標値が1時間以内の場合は即時処理とほとんど変わらないため、サービスレベル・コンタクトとして扱います。 SNSやSMSの場合は、その即時性から、通常はサービスレベル・コンタクトとして扱いますが、サービスの内容によってレスポンスタイム・コンタクトとしてオペレーションすることがあります。 なお、ライブチャットは明確にサービスレベル・コンタクトです。 テキスト・コミュニケーションという見かけからメールの延長のように考えがちですが、応答の即時性を考えれば、メールよりも電話に限りなく近いコンタクトとして扱うべきです。 ◆ レスポンスタイム目標を設定する それではここから、レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数を算出します。 ちなみに、アウトバウンドコールはレスポンスタイム・コンタクトに分類されますが、エージェント数の算出にはアウトバウンドコール独自の要素が多く必要で、メールなどとはかなり異なるため、次回以降にあらためて説明します。 レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数を算出するためには、まず、レスポンスタイム目標を設定します。 レスポンスタイム目標とは、「発生したコンタクトの処理を完了させるまでの目標時間」のことです。 レスポンスタイム・コンタクトの処理の仕方には、締め切り時間を設け、それまでに溜まったコンタクトの処理を目標時間までに完了させる「スケジュールド・レスポンスタイム方式」と、締め切り時間を設けず、コンタクトが発生の都度、目標時間までに処理を完了させる「ローリング・レスポンスタイム方式」があります。 スケジュールド・レスポンスタイム方式は、例えば、「毎日11:00までに受信した顧客のメールは、当日の18:00までに処理を完了する」のように運用します。この場合のレスポンスタイム目標は7時間です。 ローリング・レスポンスタイムは、レスポンスタイム目標を4時間とするなら、「11:00に受信したコンタクトは15:00までに、12:30に受信したコンタクトは16:30までに、13:18に受信したコンタクトは17:18までに処理を完了する」という風に運用します。 レスポンスタイムの目標時間は、サービスレベルと同様に、標準値や適正値の類はありません。 コールセンターによって、業務によって、その方針や目的、環境などが異なるため、自社のコールセンターにとって最適な目標時間を、自ら見つけ出し設定する必要があります。 とは言え、多くのコールセンターが設定する目標時間を集約すれば、その最頻値や分布が見えてきますので、目標設定の検討の参考にすることはできます。 例えば、2019年の5月に実施した、英国の専門誌による欧米を中心とした世界250超のコールセンターが設定するレスポンスタイムの最頻値は、メールが24時間、SNSが60分となっています。 ただし、メールの場合、約35%が4時間、約14%が1時間であることは注目すべき結果でしょう。 また、SNSの場合は、かろうじて60分が最頻値という状況で、30分、20分、10分も少なくありません。SNSのバラツキが大きいのは、現状ではSNSの使い方や位置づけが、企業によって大きく異なるためと考えられています。 ◆ レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数を算出する レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数の算出は、アーランC式を使っておこなうサービスレベル・コンタクトのような複雑な計算は必要ありません。 順次処理、連続作業という特徴から、一般事務系オフィスワークと同様の計算で求めることができます。ベースエージェント数(配置人数)を求める具体的な計算式は以下の通りです。 (コンタクト件数 ÷(レスポンスタイム目標時間 ÷ 平均処理時間))÷ 効率因子(%) メールを例にとって、次のような条件におけるエージェント数を算出します。 月間メール・コンタクト件数: 30,000 レスポンスタイム目標: 24時間 平均処理時間: 10分 月間営業日数: 20日 エージェント勤務時間: 8時間/日 効率因子: 5% シュリンケージ: 30% スケジュールド・レスポンスタイム方式による運用の場合、メールのコンタクト件数を1日あたり(30,000件÷20日=1,500件/日)に換算して計算します。 レスポンスタイム目標は24時間ですが、エージェントの勤務時間が8時間なので、実際は8時間で処理を完了させなければなりません。よって、計算に用いるレスポンスタイム目標時間は、8時間×60分=480分となります。 効率因子とは、メールを1件処理するごとに生じる小休止や確認などのインターバルの時間のことです。連続作業とはいっても、人間ですから、ホッと一息ついたり、ドリンクを飲んだり、といった時間が生じることを配慮したものです。データとして計測するのは困難ですが、一般的には勤務時間の5~10%(1時間あたり3~6分)を設定(ここでは5%)します。 これらの数値を上記の計算式に当てはめると、(1,500件÷(480分÷10分))÷(1-0.05)=33人(小数点以下四捨五入、以下同じ)となります。これが、1日1,500件のメールの処理を8時間で完了させるのに必要なベースエージェント数です。 これにシュリンケージの30%を加味すると、トータルエージェント数(要在籍人数)として47人が算出されます。 また、ローリング・レスポンスタイム方式による運用の場合は、メールのコンタクト件数を1時間あたり(1,500件/日÷8時間=187.5件/時)に換算し、レスポンスタイム目標時間を60分として計算すると、ベースエージェント数は(187.5件÷(60分÷10分))÷(1-0.05)=33人となり、シュリンケージの30%を加味して、トータルエージェント数47人が算出されます。 これらの計算を、Excelで簡単におこなえるようにしたのが、表3の「レスポンスタイム・エージェント・カルキュレーター」であり、こちらのページからExcelファイルをダウンロードして利用することができます。 ◆ 「レスポンス」のタイミングをしっかり定義する 以上のように、レスポンスタイム・コンタクトのエージェント数は、シンプルな計算で求めることができます。 「レスポンス」には、以下の通り3つのタイミングがあるので、「コンタクトの処理」がどのタイミングであるのかを、しっかり定義しておくことが重要です。 メールを例にして、3つのタイミングを説明します。 (1) 受信確認メールを送信したタイミング: 顧客のメールの内容に対する回答ではなく、メールを確かに受け取ったことを顧客に知らせるためのメールの送信を、レスポンスタイム目標時間内におこなうというものです。メール・マネジメント・システムから自動的に送られる場合があります。 (2) エージェントが顧客に第一報を送信したタイミング: 顧客のメールの内容に対する最初のアクション(回答、確認、質問などの返信)を、レスポンスタイム目標時間内におこなうことを目標とするものです。返信の内容が回答の場合、この1回のメールで完了となる場合があります。 (3) すべての応対が完了したタイミング: 顧客と複数回のやり取りをした末に、最終的に応対が完了したタイミングのことで、エージェントによる最後のメールの送信が、レスポンスタイム目標時間内におこなわれることを目標とします。なお、内容によっては顧客への送信ではなく、上位スタッフや担当部署へのエスカレーションをもって完了とする場合もあります。 提供するサービスのタイプや目的、顧客満足、効率性などの観点から、上記のどのタイミングによるレスポンスを使用するのかを明確に定めてください。 Original: 2019年8月23日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

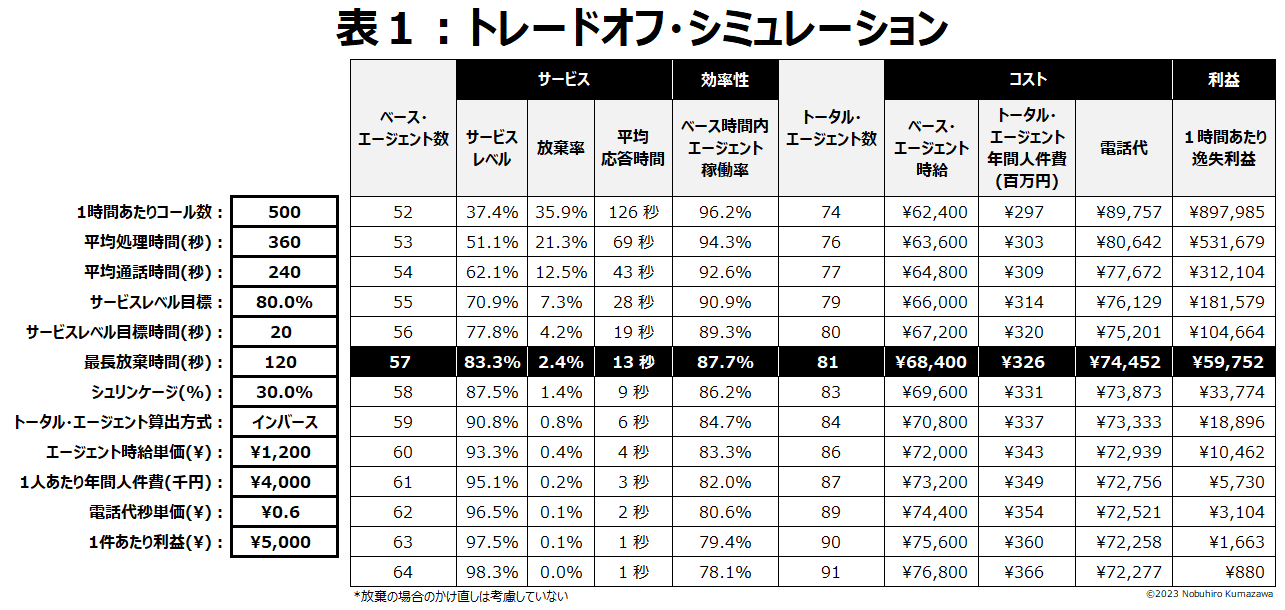

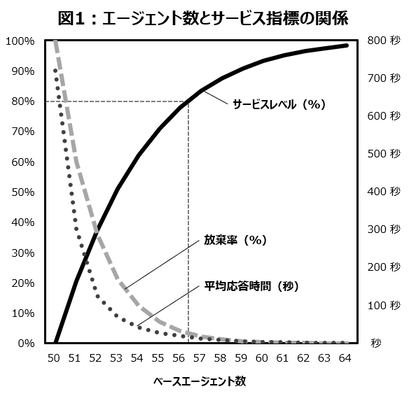

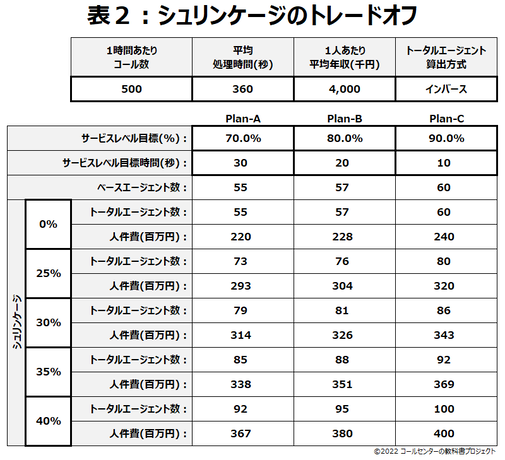

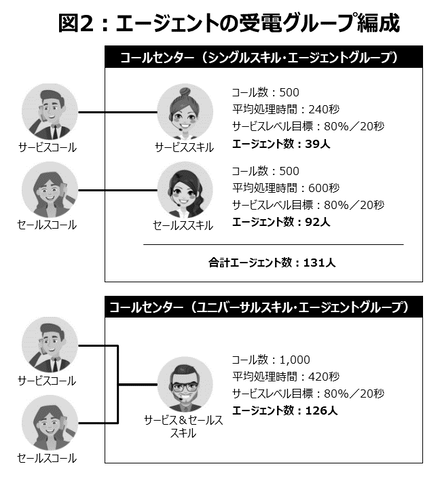

これまでに、時系列分析やアーラン式などを用いたコールセンターの業務量やエージェント数の算出方法について解説してきました。 これら世界標準の科学的な手法により導いた業務量やエージェント数が、論理的には“最も正しい”ことに疑いの余地はありません。 しかし現実には、そうして導いた数値がそのまま使われることは少なく、さまざまな“調整”を経て、予測業務量や要員計画などが確定、承認されるのが通例です。 今回は、この“調整”作業である「トレードオフ」の考え方やプロセスについて解説します。 ◆ トレードオフとはなにか コールセンターの周囲には、さまざまなステークホルダー(利害関係者)が存在します。その代表格が、「顧客」「企業」「エージェント」の三者であり、それぞれがコールセンターに対して三者三様の要求をしてきます。 「顧客」は、コールセンターに手厚いサービスと質の高い顧客経験を望みます。「企業」は、利益の最大化を図るために、リソースの効率的な利用によるコストの最小化を要求します。「エージェント」は、コールセンターでの働き甲斐や働きやすさを求めます。 これらの要求には相反するものもありますが、コールセンターは、それらにバランスよく応えなければなりません。 そのために、エージェント数を増やしたり減らしたりすることによって、サービス、効率性、働きやすさなど、各ステークホルダーの異なる要求を調整し折り合いをつけるのが「トレードオフ」の作業です。 以下では、サービス、効率性、コスト、利益、スケールメリットの5つの視点から、表1の例を使ってエージェント数とのトレードオフを検証します。 表1は、1時間あたり500コール、平均処理時間360秒、サービスレベル目標80%/20秒 等の条件におけるエージェント数と、サービス、効率性、コスト、利益に関する指標との関係を表しています。表の中央の黒地(白抜き数字)の行が、目標のサービスレベル(20秒以内に80%以上応答)を達成するのに必要なエージェント数と、各指標の予測値です。 ※こちらのページから表1のExcelファイルをダウンロードして利用できます。 ◆ サービスとのトレードオフ 「顧客」に対するサービスの観点から明確に言えるのが、「エージェント数を増やせばサービスが向上し、エージェント数を減らせばサービスは低下する」ということです。 これを、サービスレベル、放棄率、平均応答時間の3つのサービス指標から検証します。 目標のサービスレベル(80%/20秒)を達成するには57人のベースエージェントが必要で、その場合のサービスレベルは83.3%、放棄率は2.3%、平均応答時間は13秒となることが見て取れます。 もし予算に余裕があり、エージェントを1人増やすことができるならば、サービスレベルは83.3%から87.5%に上昇し、放棄率は1%減って1.3%に、平均応答時間は4秒短縮して9秒にそれぞれ向上することが期待できます。 一方、エージェントを1名減らし56名にすると、サービスレベルは77.8%、放棄率は4.1%、平均応答時間は19秒と悪化します。さらに1名減ると、サービスレベルは70.9%、放棄率は7.2%、平均応答時間は28秒と大幅な悪化を招くこととなります。 このような具体的な数値とともに、その変化の度合いも頭に入れておく必要があります。それを示すのが、表1のエージェント数と、3つのサービス指標をグラフ化した図1です。 これを見ると、エージェント数が、サービスレベルの目標を達成するのに必要な57人を下回ると、3つのサービス指標のどれもが急激に悪化することがわかります。1人分の人件費を惜しむごとに、顧客が受ける被害が倍々ゲームで拡大するということです。 一方、57人から増える場合のサービス指標の向上度合いは、緩やかであることがわかります。いたずらに増員しても、顧客に与えるサービスの向上効果は軽微であるため、費用対効果を慎重に見極める必要があるということです。 ◆ 効率性とのトレードオフ 効率性の視点から見るべき指標は、「エージェント稼働率」です。 エージェント稼働率は、エージェントの勤務時間における実働時間(通話時間や後処理時間など、エージェントの“本業”である顧客オペレーション時間)の占める割合のことで、ステークホルダーの一人である企業の立場からは「リソース利用の効率性」を、エージェントの立場からは「仕事の忙しさ=働きやすさ」を表します。 表1からわかるように、エージェント数が増えるとエージェント稼働率は下がり、エージェント数が減るとエージェント稼働率は上がります。 一般に、ホテルや飛行機の客室稼働率など、稼働率は高ければ高いほど良いというイメージがありますが、コールセンターの場合はそうではありません。 エージェント稼働率が高いということは、エージェントにとって「仕事が忙しい」ことを意味します。 つまり、コール数が増え、電話がつながりにくくなり、表1からわかるように、サービスレベルや放棄率、平均応答時間などのサービス指標が軒並み悪化します。エージェントはトイレに行くのもままならず疲労困憊の状態に陥ります。 一方、エージェント稼働率が低いということは、コール数が少なく、サービス指標は良くなりますが、エージェントにとって「暇で退屈」であることを意味します。 いずれの場合も、その状態が継続すると、前者の場合はエージェントが仕事に燃え尽き、後者の場合は仕事のやりがいを見失い、最悪の場合、エージェントの離職を促すことになってしまいます。 このように、エージェント稼働率は、高過ぎたり低過ぎたりすることなく、自センターにとっての“最適値”を見つけ、それを維持できるようなエージェント数の設定と運用が求められるのです。 ◆ コストとのトレードオフ 一般に、コールセンターのコストの70~85%を人件費が占めると言われています。 したがって、企業としては利益の最大化のために、コストの最小化、つまりエージェント数をできるだけ減らしたいと考えるのは言うまでもありません。 しかし、顧客へのサービスやエージェントの働きやすさなどとのバランスを考慮するならば、最小化ではなく、「最適化」という観点でトレードオフを考えるべきでしょう。 そこで考慮しておきたいのが、シュリンケージ(トレーニング、ミーティング、休暇など、顧客オペレーション以外に費やす時間)です。 表2は1時間に500コール、平均処理時間360秒、平均年収4百万円という条件において、サービスレベル目標とシュリンケージ率を変化させた場合の、エージェント数と人件費を試算しています。 ※こちらのページから表2のExcelファイルをダウンロードして利用できます。 シュリンケージが少なければ、エージェント数は減り、人件費も安くなります。 しかし、トレーニングやミーティングは、サービス品質や効率性、エージェントのモチベーションなどにプラスの効果をもたらすため、安易に減らすべきではありません。むしろ、それらの時間の確保、増加を図るよう努めるのが、コールセンターの管理者の役割と考えるべきでしょう。 その他、人件費ほどの影響力はありませんが、電話代にも注意を払います。 コールセンターの電話代は、通話時間だけでなく、エージェントが応答するまでの待ち時間、IVR(音声自動応答)や転送などのプロセスに要する時間、放棄されたコールの時間なども考慮する必要があるからです。 表1では、それらの要素をすべて含めた1秒あたりの単価を0.6円として、1時間あたりの電話代を試算しています。 ◆ 利益とのトレードオフ 通信販売の受注センターなど、直接利益を生むタイプのコールセンターの場合、エージェント数の増減が、利益の増減に影響を与える場合があります。 例えば、通販受注センターのエージェント数が減ることで放棄が増加し、本来なら得ていたはずの売り上げ獲得の機会を損なうといったケースです。 冒頭の表1では、それを「逸失利益」として、受注1件あたりの利益を5,000円とした場合の金額を試算しています。 エージェント数が減ることでコスト(人件費)を減らすことができますが、その一方で、放棄の増加にともない、逸失利益も増加することになるので、両者のバランスを見極めることが必要です。 ◆ スケールメリットの効果 エージェントの受電グループの編成や、コールセンターのサイト設置計画も、コストとのトレードオフに大きな影響があります。 図2は、サービス関連とセールス関連の2種類のコールを受ける際に、一人のエージェントがどちらか1種類の問い合わせを受ける場合(シングルスキル)と、両方の問い合わせを受ける場合(ユニバーサルスキル)の、それぞれ必要なエージェント数を比較しています。 シングルスキル(図2の上)の場合は、サービス関連の問い合わせを受けるグループが39人、セールス関連の問い合わせを受けるグループが92人で、合わせて131人のエージェントが必要です。 それに対して、ユニバーサルスキル(図2の下)のグループに必要なエージェント数は126人で、シングルスキルのグループより5人少なくて済みます。当然、その分、人件費も少なくなります。 ただし、そのためには、一人のエージェントが両方の問い合わせを受けるためのトレーニングなどに、シングルスキルグループよりも多くの負担がかかることを踏まえておく必要があります。 また、表3は、同じ条件の問い合わせを、3つのサイトに分割して受ける場合(マルチサイト)と、1か所ですべて受ける場合(統合サイト)に必要なエージェント数を比較しています。 マルチサイトが73人必要なのに対して、統合サイトは66人となっています。 このように、チームやセンターのサイズが大きくなるほど、“スケールメリット”が生じることとなります。 ◆ 間接的な影響も考慮する エージェント数や要員計画の決定は、予算の都合だけで単純に考えるのでなく、サービスや効率性など、ステークホルダーのニーズや与える影響を考慮して慎重に検討することが必要です。加えて、最終的なステップとして、以下の例のように、エージェント数の増減が与える間接的な影響についても、念のために確認しておくことが必要です。 ・ サービスが低下する ⇒ 顧客の苦情が増える ⇒ その対応のために平均処理時間がさらに増加する ・ サービスが低下する ⇒ 顧客の離反が増える ⇒ 収益機会が減少する ・ エージェント稼働率が上昇する ⇒ 多忙を嫌うエージェントが意図的に処理時間を伸ばして時間を偽装する ⇒ 必要なエージェント数が不足する ⇒ サービスが低下する ・ エージェント稼働率の上昇 ⇒ エラーの発生の増加など業務の品質低下 ⇒ 顧客満足が低下する ・ エージェント稼働率が高止まり状態となる ⇒ エージェントの遅刻や欠勤の増加、精神的・身体的な疾病の発症、契約勤務時間短縮の要望の増加、離職の増加 ◆ トレードオフを前向きに考える 以上見てきたように、トレードオフは“あちら立てればこちら立たず”の厄介で面倒な作業であるとか、目先のコストの都合だけで“外野”から足を引っ張られるといった風に、どうしても後ろ向きに考えがちになってしまいます。 しかし、本稿の図表のようなツールを使うことで、要員計画の承認権限者との交渉を、具体的かつ科学的な数値を持って行うことができます。これは、いわゆる勘と経験による客観性に欠けた交渉にくらべて、はるかに有利です。 また、承認権限者に対して、数値による選択肢を与えることができるので、エージェント数の増減がもたらす具体的な影響や背景などの正確な理解を促し、合理的で根拠のある判断ができるようになります。 そのため、もし、コールセンターの望むかたちを下回る決定がなされても、それを受け入れやすくなります。 その結果、例えば、今期はサービスレベルの目標が達成できないことが明らかになったとしても、それが承認権限者の選択かつ決断であり、その結果について納得の上で合意することができます。 そして、場合によっては、来期はサービスレベルを達成するために、今期減らしたエージェント数を復活させる、といった約束をすることも可能です。 どんなに論理的で正確な要員計画であっても、それをコールセンターだけで決定できる企業はないに等しく、トレードオフは、避けて通ることのできない重要なプロセスと言えるでしょう。であれば、上記のようなメリットがあることを考慮に入れて、コールセンターの望む結論に少しでも近づけることができるよう、トレードオフの作業に前向きに取り組むことが賢明でしょう。 Original: 2019年7月31日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

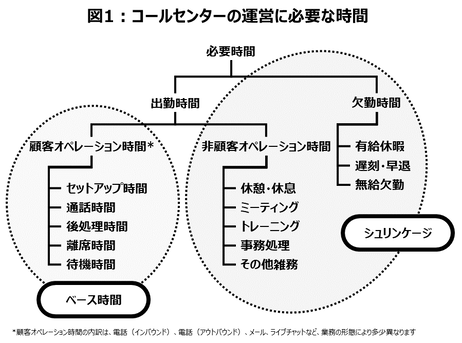

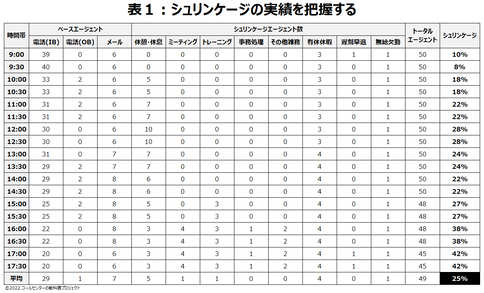

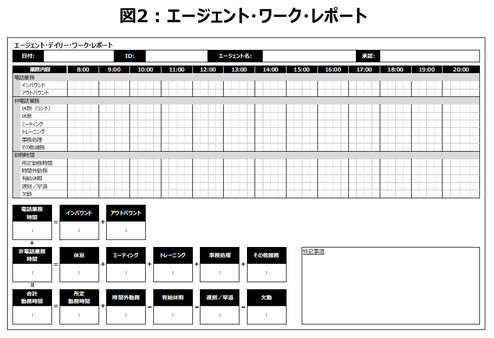

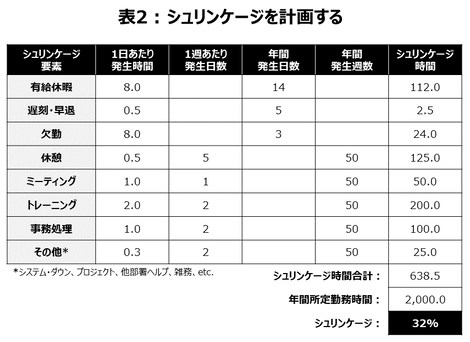

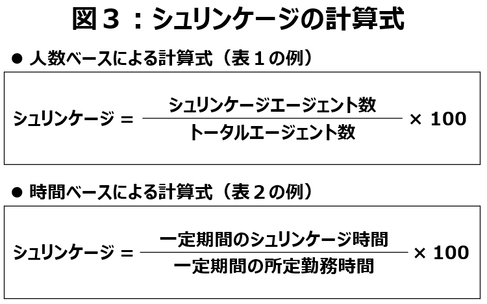

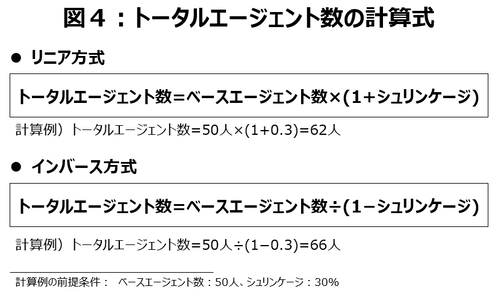

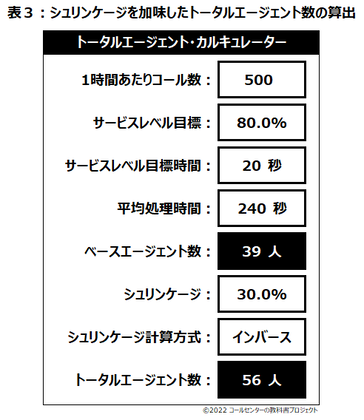

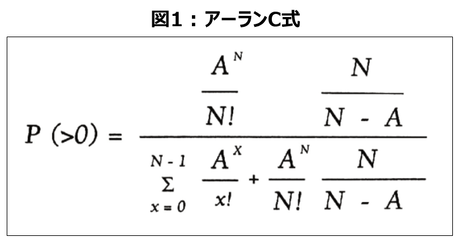

コールセンターのエージェント数の算出は、「ベースエージェント数」(実働人数)と「トータルエージェント数」(要在籍人数)の2段階で考える必要があります。 ベースエージェント数については、前回の記事で詳しく解説しました。 今回は、トータルエージェント数の算出と、そのために必要な「シュリンケージ」の考え方や目標設定について解説します。 ◆ 実働人数だけではコールセンターは回らない コールセンターのオペレーションは、ベースエージェント数(実働人数)が揃っているだけでは回りません。 なぜなら、エージェントは、トレーニングやミーティングなど、“本業”である顧客オペレーション以外のことに、かなりの時間を費やしているからです。 よって、その時間分の人数を加味して考えないと、エージェントの人数が足りず、正常なセンター運営ができないのです。 ◆ 正常なセンター運営に欠かせない「シュリンケージ」とは 図1に、コールセンターの運営に必要なエージェントの時間を表しました。 エージェントが、“本業”である顧客オペレーションに従事する時間のことを、「ベース時間」と呼びます。 ベース時間の内訳は、電話、メール、ライブチャットなど、業務の形態によって多少の違いはありますが(例えばセットアップ時間はアウトバウンド(発信)の電話にしか発生しません)、いずれの時間も、今、この瞬間に発生する顧客とのコンタクトのために必要な、オペレーションの“基本”(ベース)の時間です。 だから「ベース時間」と呼び、そのために必要なエージェントの人数なので「ベースエージェント数」と言います。 この、ベース時間以外に費やす時間が「シュリンケージ」で、エージェントが出勤している時間のうち、ベース時間以外の「非電話オペレーション時間」と、出勤していない時間(欠勤時間)の二つからなります。 出勤している時間におけるシュリンケージ(非電話オペレーション時間)には、休憩・休息、ミーティング、トレーニング、事務処理、その他雑務(システムダウンタイム、プロジェクト、他部署のヘルプなど)があります。その他雑務のうち、センターによっては恒常的に発生しているものがあれば、それらも独立したシュリンケージ要素とします。 出勤していない時間(欠勤時間)におけるシュリンケージには、有給休暇、遅刻・早退、無休欠勤などがあります。これらは、勤怠管理上の一般的な区分ですが、コールセンターがシュリンケージの視点で考えるときは、 それらが事前に承認済(スケジュール済)であるか、そうでないかの二つに区分する場合があります。 このように見ると、エージェントは、四六時中、顧客オペレーションばかりをしているわけではなく、実は、それ以外のことにかなりの時間を費やしていることがわかります。 だからこそ、その時間を費やすのに必要な人数を含めて考える必要があるのです。 ◆ シュリンケージは“計画”するもの 自社センターのシュリンケージを特定したら、次にその要素ごとに目標値を設定します。 目標値を設定するためには、まず、過去の実績と現状を知らなければなりません。ところが残念なことに、シュリンケージのデータを記録し、レポート化しているコールセンターが極めて少ないのが現実です。 もし、システムからデータを取り出せない場合は、例えば表1や図2のようなフォームを用いて、シュリンケージのデータ、つまり、エージェントの時間の使い方を、毎日記録することから始める必要があります。 表1は、時間帯ごとのシュリンケージの実績人数からシュリンケージ(この例では25%)を求めるもので、図2はエージェント自身が、毎日15分単位で勤務の実績を記録するフォームです。このフォームを集計、レポート化してシュリンケージを算出します。 いずれのフォームも、それ自体はマニュアルによる原始的な方法ですが、このフォーマットをPC上で運用できるようにするのが現実的でしょう。 一定量(少なくとも平常月の3か月分)の実績データを取得できたら、その実績値をベースに、表2のようなフォームを用いて、シュリンケージの予測=目標値の設定をおこないます。 表2は、シュリンケージの要素ごとに、その発生時間や日数などを予測して、全体としてのシュリンケージ(この例では32%)を求めるものです。 その際の予測値は、実績ベースで機械的に設定するのでなく、“目標”の観点を含めます。なぜなら、シュリンケージには、「減らしたい要素」と「増やしたい要素」があるからです。 表2の例では、遅刻・早退、欠勤、事務処理は減らしたい要素です。一方、ミーティングやトレーニングは、サービス品質やモチベーションの向上といった観点から、増やしたい要素といえます。有給休暇も、働き方改革の観点から増やしたい要素と位置付けるセンターが増えています。 このことから、シュリンケージは、“計画”するものと考えるべきなのです。 ◆ シュリンケージに適正値はあるのか 図3にシュリンケージの計算式を示します。表1の人数ベースと、表2の時間ベースによる計算式です。 シュリンケージには標準値や適正値といった類のものは存在しません。 例えば、あるセンターは、有給休暇の取得に否定的なわけではありませんが、目標値は前年の実績ベースに留めています。一方で他のセンターでは、働き方改革の方針のもと、有給休暇の完全取得を目指し、前年比大幅増の目標設定をします。 このように、個々の企業やセンターの目的や方針、社内事情等により目標設定の仕方が異なるからです。 それでも、個々に設定した目標値を集約した結果、25~35%に集中していることが、各国のさまざまな調査から明らかになっています。 ◆ 2つの方法でトータルエージェント数を算出する いよいよ、コールセンターのエージェント数算出の最終ステップです。設定したシュリンケージをベースエージェント数に反映して、「トータルエージェント数」(要在籍人数)を算出します。 図4のように、トータルエージェント数の算出には、「リニア方式」と「インバース方式」の二つがあります。 リニア方式は、「シュリンケージによって目減りする時間を埋めるには何人必要か」という考え方に基づく計算式であり、インバース方式は、「追加したエージェントにもシュリンケージが発生する」という考え方です。 ではどちらの方式を選択すべきでしょうか。 通常は、インバース方式を用います。近年では、コールセンターの急激な環境変化に適切に対応するためにはインバース方式が望ましいとされています。 ただし、図4の計算例を見ると、リニア方式とインバース方式で算出したトータルエージェント数は、4人の差があります。センターの規模が大きくなれば、この差から生じる人件費負担は無視できないものとなるでしょう。 そのことを考えると、たとえば専任担当者を置くなどして、業務量の予測や要員数の計算を時間帯別に行うといった、きめ細かなワークフォースマネジメントをおこなっているセンターの場合は、リニア方式の利用を推奨します。インバース方式の「追加したエージェントのシュリンケージ」は、通常のエージェントより少ないため、きめ細かな管理をしていれば、十分対応できるからです。 前回紹介した、アーランC式によるベースエージェント数の算出モデルに、上記の計算式を加味したExcelファイルが、図5の「トータルエージェント・カルキュレーター」です。 予測したコール数(この例では1時間あたり500コール)に対して、サービスレベルを20秒/80%、平均処理時間を240秒とするならば、アーランC式により39人のベースエージェントが必要です。 この39人に30%のシュリンケージをインバース方式による計算で加味すると、56人のトータルエージェント数を求めることができます。 表3の「トータルエージェント・カルキュレーター」のExcelファイルは、こちらの解説ページからダウンロードして利用できます(PCでご利用ください。なお、ファイルの利用にあたっては、最初に、ご利用になるExcelにアーラン関数のアドインを組み込む必要がありますので、解説ページの手順をご確認ください)。 次回は、科学的に算出したエージェント数と、コールセンターのステークホルダー(利害関係者)のニーズとのバランスを取るための「トレードオフ」について考えます。 2019年6月18日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

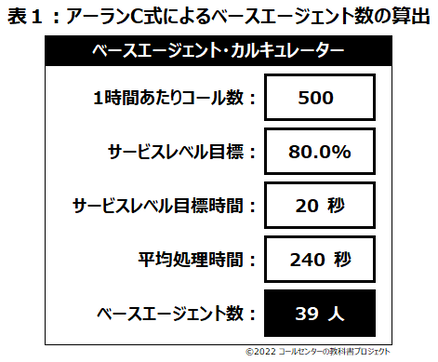

コールセンターの要員(エージェント)数を求めるためには、その要素として、サービス目標=「サービスレベル」と効率性目標=「平均処理時間」の設定が必要です。 前回述べた「サービスレベル」に続いて、今回はまず「平均処理時間」の設定について説明します。そして、これらふたつの目標値を使って、いよいよエージェント数を算出します。 エージェント数の算出は、「ベースエージェント数」(実働人数)と「トータルエージェント数」(在籍人数)の2段階に分けておこないます。 今回は、世界標準の算出モデル「アーランC式」による「ベースエージェント数」の算出について解説します。 ◆ エージェント数算出に必要な効率性目標とは コールセンターのエージェント数を算出するためには、予測した業務量の処理の仕方について、サービスと効率性の2つの観点から、その目標値を設定する必要があります。 サービスの観点から設定するのがサービスレベルで、効率性の観点から設定するのが「平均処理時間」です。 コールセンターにおける電話の「処理」とは、顧客との「通話」だけでなく、通話中の「保留」や、通話終了後の「後処理」(応対内容の記録など)の作業も含めます。 つまり、エージェントが「通話を開始」してから「保留」を経て「通話を終了」し、さらに「後処理が完了」するまでの一連の時間が「処理時間」であり、その1コールあたりの平均が「平均処理時間」です。計算式で表すと次のようになります。 平均処理時間 =(通話時間+保留時間+後処理時間)÷ 応答コール数 保留時間は、エージェントが電話を保留モードにする(電話機の保留ボタンを押したり、ソフトフォンの保留アイコンをクリックするなど)してから解除するまでの時間を計測します。ただし、システムによっては保留時間が独立して計測されず、通話時間に含まれる場合があるので注意が必要です。 ◆ 平均処理時間の目標設定のポイント 平均処理時間は、コール数と同様に、ヒストリカルデータ(過去の実績)とビジネスドライバー(将来の増減要因)から予測します。 予測した平均処理時間をベースにして、以下の6点を考慮して目標値を設定します。 (1) ヒストリカルデータとビジネスドライバーによる統計学的な予測をそのまま目標にするのでなく、平均処理時間の改善や向上を図るための努力目標(例えば、四半期ごとに5秒づつ短縮するなど)も加味します。 (2) “平均処理時間は短ければ短いほど良い”と、単純に考えるべきではありません。品質と効率性とのバランスを考えれば、“短いほど良い”のではなく、“適正な時間”であることが必要です。 (3) 平均処理時間は、通話時間、保留時間、後処理時間の要素ごとに考えます。それぞれの運用や改善・向上のためのアプローチが異なるからです。例えば、通話時間は短縮を前面に出さず、むしろ顧客とのコミュニケーションには十分な時間をかけることを意識します。 (4) 一方、顧客の電話に応答するというコールセンターの最優先の使命を考えれば、後処理時間は、短縮を第一に考えます。ただし、後処理作業の正確性など、品質の維持をおろそかにしてはいけません。 (5) 平均処理時間の目標設定は、短縮だけではありません。例えば、新人がデビューしたときや、新しいシステムやプロセスを導入して定着するまでの期間などは、どうしても平均処理時間は長くなります。 (6) 一人のエージェントが短縮できる平均処理時間はわずかなものです。例えば、システムのリプレースやビジネスプロセスの刷新といった大きなイベントでもない限り、短期間で大幅な短縮は期待できません。したがって、3カ月で30秒短縮といった非現実的な目標を設定すべきではありません。また、個々のエージェントの経験や習熟度によっても異なるため、それらをよく考慮して、無理のない目標値を設定します。 ◆ エージェント数は二段階で考える サービスレベルと平均処理時間が決まったら、いよいよエージェント数の算出に移ります。 エージェント数は、「ベースエージェント数」と「トータルエージェント数」の二つに分けて考え、その計算も2段階でおこないます。それぞれの定義は次の通りです。 ベースエージェント数: 顧客の電話に応答するために配置すべき「実働人数」 トータルエージェント数: ベースエージェント数に、ミーティング、トレーニング、休憩、休暇など、エージェントが顧客の電話応答以外に費やす時間を加えた「在籍人数」 今この瞬間にかかってくる電話に応答するには、ベースエージェントの人数を配置すれば良いですが、それだけでは“組織を回す”ことができません。 したがって、コールセンターの管理者は、常に両方のレベルの人数を把握して、マネジメントする必要があるのです。 ◆ ベースエージェント数の算出モデル「アーランC式」とは それではまず「ベースエージェント数」の算出をおこないます。 ベースエージェント数を算出するには、「アーランC式」(erlang-C)と呼ばれる計算モデルを使います。 「アーランC式」は、デンマークの数学者で、コペンハーゲン電話会社の技師であったA.K.アーラン(1878-1929)により考案され、ランダム着信の環境下におけるエージェント数の算出モデルとして、世界中の電話会社やコールセンターが利用しています。 図1が「アーランC式」です。 見ての通り、数学者や統計の専門家でない限り、この計算式を直接扱うのは困難ですが、このアルゴリズムが組み込まれたツールを利用することで、コールセンターの現場の管理者も容易に利用できます。 表1が、「アーランC式」のアルゴリズムを組み込んだExcelの計算フォームです。 予測したコール数(この例では1時間あたり500コール)に対して、サービスレベルを20秒/80%、平均処理時間を240秒とするならば、39人のベースエージェントが必要という結果を導くことができます。 表1の「ベースエージェント・カルキュレーター」のExcelファイルは、こちらの解説ページからダウンロードして利用できます。(PCでご利用ください。なお、ファイルの利用にあたっては、最初に、ご利用になるExcelにアーラン関数のアドインを組み込む必要がありますので、解説ページの手順をご確認ください) ◆「アーランC式」の特徴を理解しておく 「アーランC式」には、以下の二つの特徴があることを理解しておきましょう。 A) 「アーランC式」は、“ランダム着信”を前提としています。つまり、インバウンドコールやライブチャットなどのように、顧客のコールがランダム(不規則)に入ってきて、即時の処理を必要とするタイプのコンタクトに適した計算モデルだということです。 言い換えれば、メールや一般事務系オフィスワークのように連続処理が可能で、即時の処理が必須でないタイプのコンタクトの要員数計算に使うことはできません。 B) 「アーランC式」は「放棄」※の発生を前提としていません。しかし、現実には若干の放棄は発生するため、「アーランC式」による計算結果は、若干多めの人数となります。 と言っても、小数点以下のレベルの誤差のため、実務上はまったく問題になりません。また、表2からわかるように、サービスレベル目標を達成していれば、放棄の発生はごくわずかで、気にする必要のないレベルです。※放棄…顧客が自ら電話を切ること。詳しくは第2回の記事を参照。 次回は、「トータルエージェント数」の算出と、そのために必要な「シュリンケージ」の考え方や目標設定について解説します。 Original: 2019年5月17日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

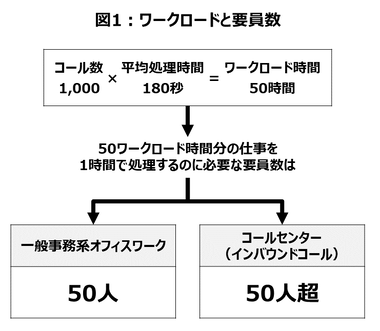

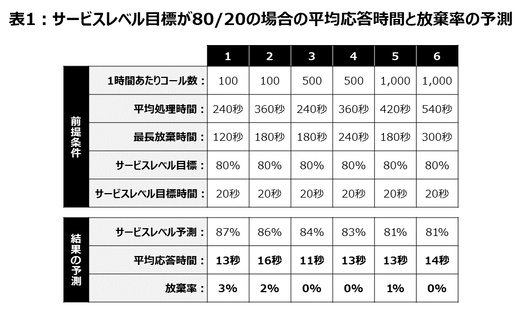

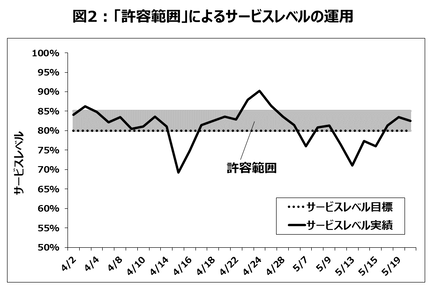

この記事では、「ワークフォースマネジメントの5つのステップ」の3番目、「コールセンターの要員数を算出する」ために最も重要な要素である「サービスレベル」について解説します。 ◆ 一般的なオフィスワークと比べた、コールセンターのエージェント数の特徴とは サービスレベルの解説の前に、コールセンターのエージェント数の特徴について確認しておきましょう。 それは、業務量(ワークロード)が同じでも、コールセンターのインバウンドコール(受電業務)の方が、一般事務系オフィスワーク(総務や人事など、コールセンターのように社員が職場に常駐している仕事)よりも、必ず必要人数が多くなるということです。 例えば図1のように、ワークロード時間が同じ50時間でも、それを1時間で処理するのに必要な人数は、一般事務系オフィスワークの場合は50人で済むところ、コールセンターの場合は50人を超得る人数が必要です。 というのは、前者の場合は、50時間分の仕事を50人が一斉に始められ、1件処理したら、すぐに次を処理できるというように、間断のない連続作業が可能です。 一方、コールセンターの場合は、50人全員が常にフル稼働できません。仕事(インバウンドコール)が不規則に発生するため、それを待機する時間が生じます。そのため、一般事務系オフィスワークのように連続作業をすることができず、待機時間の分だけ時間が加算されていきます。 つまり、電話がランダム(不規則)に入ってくるというコールセンターの特性が、一般事務系オフィスワークよりも多くの要員数を必要とし、それを算出するためにワークフォースマネジメントの専門ノウハウが必要になるというわけです。 ◆ コールセンターの専門用語「サービスレベル」とは? コールセンターのエージェント数を算出するには、まず、予測した業務量をどう処理するか、サービスと効率性の観点から、その度合いを設定します。 サービスの観点から設定するのが「サービスレベル」で、効率性の観点からは「平均処理時間」を設定します(平均処理時間については、次回説明します)。 「サービスレベル」という言葉は、IT系の業務で使われる「サービスレベル・アグリーメント」に代表されるように、多くのビジネス領域で使用されていますが、それらはすべて一般名詞としての使い方です。 一方、コールセンターで使う「サービスレベル」とは、独自の意味を持つ、コールセンターの専門用語です。 その定義は次のように表します。 すべてのインバウンドコールのうち、設定した時間(Y秒)以内に応答したコールの割合(X%) 例えば、「インバウンドコールの80%は20秒以内に応答する」という風に目標を設定します。この場合、慣用的に「80/20」(この例の場合)と表記します。 ◆ サービスレベルはなぜ“根幹指標”なのか コールセンターには、膨大な数の評価指標が存在しますが、その中でもサービスレベルは、他の追随を許さない、コールセンターにとって圧倒的に重要な“根幹指標”です。 世界中のコールセンターが、“最も重要な指標”として利用しており、どこへ行っても「80/20」だけで意思疎通ができるほどです。 なぜ、サービスレベルは重要な指標なのでしょうか?それは、このサービスレベルこそが、コールセンターのエージェント数の算出に深く関わる指標だからです。 「コールセンターのエージェント数を算出する」ということは、言い換えれば、「顧客の電話に応答するのに必要なエージェントの人数を求める」ということです。そのためには、かかってきた電話に“確実に”応答するだけでなく、“迅速に”応答できる人数が必要です。 顧客は「応答」の場面において、すぐにつながるかどうか、つまり「応答スピード」でコールセンターの良し悪しを評価します。かかってきた電話に100%応答しても、5分も10分も待たされた挙句の応答であれば、誰も“つながりやすい”とは評価しないでしょう。 だから、単に“応答できたか、できなかったか”しか示さない「応答率」ではなく、応答の場面における「応答スピード」に基づく顧客経験の提供を評価できる「サービスレベル」を使うのです。 さらに、サービスレベルが世界中のコールセンターで根幹指標として重要視されるのは、サービスレベルが単につながりやすさや応答スピードを表すだけではないからです。目標値の設定の度合いによって、エージェント数だけでなく、それに続く、組織、予算、トレーニング、設備、インフラなど、コールセンターのすべての活動に必要なリソースの質と量が決まってくるからです。 それほど重要な指標であるにもかかわらず、国内のコールセンターに蔓延する“応答率信仰”により、サービスレベルの本質が理解されず、大半のセンターが応答率を最重要指標として使用しています。これは大変嘆かわしい現実です(国内センターの応答率信仰については、拙著『コールセンター・マネジメントの教科書』で詳述しています)。 ◆ サービスレベルに対する誤解を解く 応答率を支持するセンター管理者に、サービスレベルに対する以下のような誤解が少なからず見受けられます。 まず、サービスレベルの定義を「Y秒以内の“応答率”」とする誤解です。 例えば80/20のことを「20秒以内の応答率80%」とし、「残りの20%のコールは放棄された」というものです。 20%のコールは放棄ではなく、「20秒を超えて応答した」という意味です。 そもそもサービスレベルには放棄の概念がありません。コールセンターにとって100%応答するのは当たり前であり、“応答できたか、できなかったか”ではなく、“応答の場面においてどのような顧客経験を提供するか”を目的とするからです。 もちろん、現実には多少の放棄が発生しますが、表1に示す通り、サービスレベルの目標を達成している限り、その発生はごくわずかです。日常のマネジメントにおいて、ほとんど気にする必要はありません。 また、“20秒も待たせ過ぎだ”“平均応答時間の方が短いから、そちらを目標にすべきだ”という誤解もよく耳にします。 サービスレベルの目標20秒というのは、すべてのコールを20秒で応答するのではなく、“最長”20秒で応答するという意味です。 現実には、サービスレベルの目標が80/20の場合、それを達成していれば、大半のコールは数秒から10秒台前半で応答されます。表1にみられるように、平均応答時間は10秒台前半に納まります。 ◆ サービスレベルはどうすれば算出できるのか サービスレベルの実績の計算式は複数ありますが、最も使われるのが下記です。 ((Y秒以内応答コール数+Y秒以内放棄コール数)÷ キューイングコール数)× 100 ※応答コール数、放棄コール数、キューイングコール数の定義は、第2回の記事 をご覧ください 例えばY秒以内応答コール数=1,600、Y秒以内放棄数=20、キューイング数=2,000の場合、この計算式に当てはめると、サービスレベルは81%となります。 Y秒以内放棄数を応答数に加えているのは理由があります。最大Y秒で応答すれば良いところ、この20コールはY秒に到達する前に放棄されたため、それをセンターの現場の責任とはみなさず、“応答したもの”として計算する考え方によります。 最近では、上記の計算式の分子と分母の両方から、「ショート放棄コール数」(キューイング直後の2,3秒程度のごく短い時間内の放棄)を減じて、それがなかったものとして計算するのが主流となっています。ショート放棄も、現場の責任とはいえないという考え方によるものです。 ◆ サービスレベルの目標値を設定する サービスレベルに業界標準や適正値といった類はありません。なぜなら、コールセンターごと、業務ごとに、それぞれのビジョンや戦略、顧客ニーズ、予算などに基づいて設定すべきものだからです。 業界標準や適正値はありませんが、ここのセンターごとに設定した結果として、世界中のコールセンターのサービスレベルの目標値を集約すると、80/20が最多数派となっています。 特に日本では、これが下限、つまり、80/20を下回ると一気に顧客満足が低下する限界値とされており、そのために「80/20ルール」などと呼ばれることがあります。したがって、初めてサービスレベルを設定する場合、その判断根拠に欠ける時は、まず80/20から始めてみるのも一つの手です。 ◆ サービスレベルは「許容範囲」で運用する サービスレベルは単に高い結果を目指すものではありません。サービスとコストのバランスを考慮して設定し、目標値に限りなく近い状態を維持する、というのがベストという性格を持ちます。 つまり、実績が目標値よりも高過ぎる(例えば80/20の目標に対して、実績が90/20となった)場合、それはリソースの無駄遣いとみなされます。サービスレベルが上昇するほどエージェント数が増え、コストの浪費となるからです。 だからといって、目標値ぴったりに運用することは不可能です。そのため、図2のように、目標値に5~10%加えた「許容範囲」を設定して、その範囲内で運用すれば目標達成と評価するのが一般的です。 今回はエージェント数算出の最も重要な要素であり、また、コールセンターのマネジメント全般における根幹的な役割を担うサービスレベルについてのべました説明しました。次回は、効率性目標の設定から、実際にエージェント数を算出するまでを解説します。 Original: 2019年4月19日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

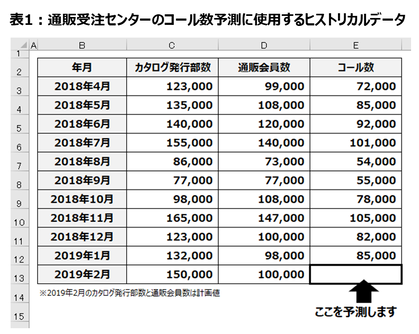

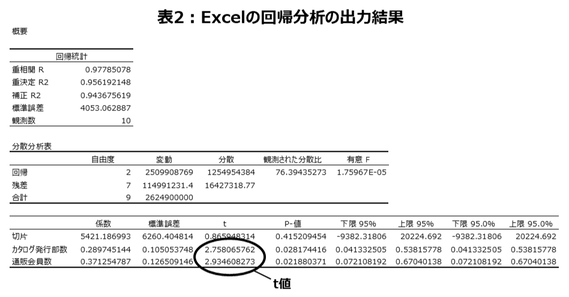

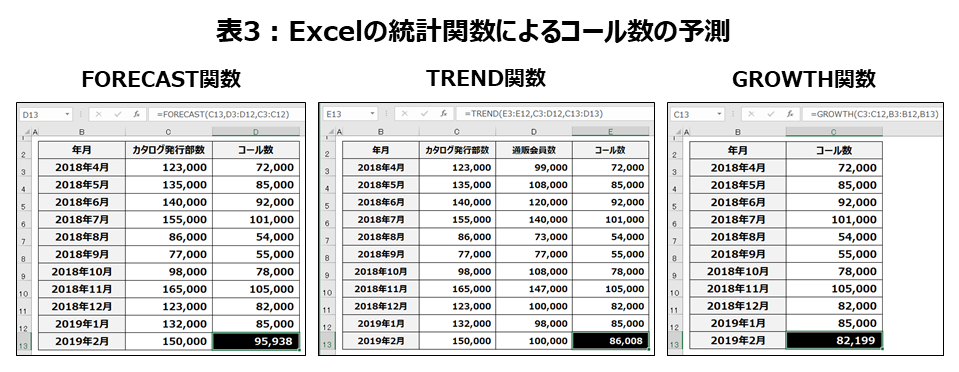

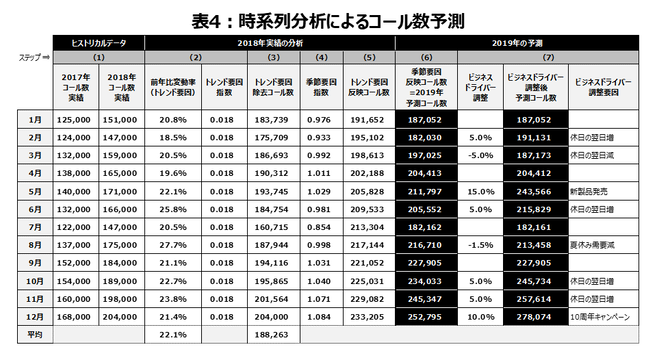

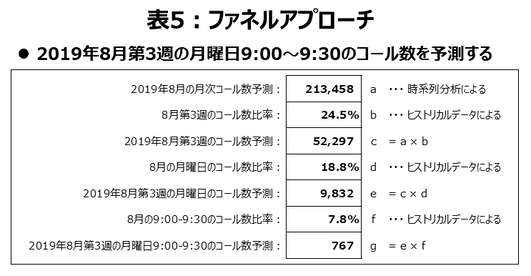

コール数や平均処理時間など業務量の予測は、コールセンターのすべての活動の起点となる、極めて重要なタスクです。それにもかかわらず、日本ではその手法や方法論が確立されておらず、多くのセンターが“勘と経験”に頼った自己流の方法で済ませているという現実があります。 もちろんそれで良いはずがありません。統計理論に基づいた科学的な方法による正確な予測をおこない、質の高いセンター運営に努める必要があることは言うまでもありません。 統計理論に基づいた予測手法にはさまざまなものがありますが、現在、世界の先進のコールセンターで使われている代表的な手法が、「回帰分析」と「統計関数」そして「時系列分析」です。 いずれも「ヒストリカルデータ」(過去の実績)を用いて統計的に将来を予測し、それに「ビジネスドライバー」(将来の変動要因)を加味して精度の高い予測業務量を算出します(ヒストリカルデータとビジネスドライバーについては前回の記事で詳述しています)。 この記事では「コール数」をメインに解説しますが、その手法は、電話に限らず、Eメール、ライブチャット、SNSなど、異なるチャネルや平均処理時間などの予測にも等しく使えます。 ◆ 「回帰分析」と「統計関数」 「回帰分析」とは、例えば通信販売の受注センターであれば、「カタログ発行部数」や「通販会員数」など、コール数と相関関係の強い(コール数の増減に強い影響がある)データを用いて予測する手法です。 回帰分析を教科書通りにおこなうには統計学の専門的な知識が必要ですが、Excelに備わる「回帰分析」ツールと「統計関数」を利用することで、誰でも容易に実践できます。 以下では、3つのステップからなる、その方法について、通販受注センターの例を使って説明します。 (1) コール数に相関関係がありそうなデータを選択する: 通販の受注センターのコール数に相関関係がありそうな要因として「カタログ発行部数」と「通販会員数」を選択し、そのヒストリカルデータ(表1)を用意します。 (2) 相関性を確認する:(1)で選択した「カタログ発行部数」と「通販会員数」が、本当にコール数と相関関係があるのか、その度合い(影響度や強さ)をExcelの「回帰分析」ツールを使って確認します。 - 「回帰分析」ツールは、Excelの「データ」タブ内の「分析」グループにある「データ分析」をクリックすると表示されます(※「データ分析」が表示されていない場合は、マイクロソフトのサポートページを参照)。 - 表示された「回帰分析」ツールに、表1のヒストリカルデータを、こちらの解説ページにしたがって入力し実行します。 - 「回帰分析」の結果が表2のように出力されます。この表を理解するには専門知識が必要ですが、相関性は表2の下部にある「t値」を確認するだけです。 - 「t値」は、「カタログ発行部数」と「通販会員数」のコール数に対する影響度の大きさをあらわし、その値(絶対値)が「2」より大きければコール数に強い影響があり、予測に使えるデータであることを示します。表2の例では、両者とも「2」を上回っているので、コール数の予測に使えることが確認されました。 (3) 「統計関数」を使ってコール数を予測する: 「カタログ発行部数」と「通販会員数」が使えることが確認できたので、この2つのデータ用いて、Excelの「統計関数」により2019年2月のコール数を予測します。 「統計関数」は、コール数に相関関係のある要因の数によって、以下の3つを使い分けます。 - FORECAST関数: 相関関係のある要因が1つ(ここでは「カタログ発行部数」)の場合 - TREND関数: 相関関係のある要因が複数(ここでは「カタログ発行部数」と「通販会員数」)の場合 - GROWTH関数: 相関関係のある要因がなく(使わず)、コール数のヒストリカルデータのみを使って予測する場合 いずれの関数も、Excelの「関数の挿入」のダイアログ内のリストから選択し、こちら(FORECAST関数、TREND関数、GROWTH関数)の解説ページにしたがって、表1のヒストリカルデータの必要な数値を入力し実行します。表3がその結果となります。 ◆ コール数予測の大本命――「時系列分析」 さまざまな予測手法の中で、コール数予測の大本命といえるのが「時系列分析」です。 現状、世界中のコールセンターで最も多く使われており、WFM(ワークフォース・マネジメント)のソリューションが提供する予測アルゴリズムも、大半が時系列分析をベースに作られています。 統計学の専門知識がなくても実践できる最も正確な手法という点で、コールセンターの中長期のビジネスプランや年間計画、予算策定などのオフィシャルな予測作業に最適なのがこの方法です。 「時系列分析」は、ヒストリカルデータをベースに、コール数の長期的な変動の傾向をあらわす「トレンド要因」と、月ごとの短期的な増減を示す「季節要因」による影響を加味して予測値を求めるもので、7つのステップによりおこないます。 表4に、2017年と2018年のヒストリカルデータをもとに、2019年の月次のコール数の予測を求める事例を表しました。上から2行目の括弧付き数字は、下記の7つのステップ番号に対応していますので、照らし合わせながらご覧ください。 なお、各ステップにおけるExcel上の計算式は、こちらの解説ページから表4のExcelサンプルファイルをダウンロードして確認できます。 (1)ヒストリカルデータを用意する:「時系列分析」による予測の単位は月次が基本です。そのために過去2年間の月次のヒストリカルデータを用意します。なお、前回の記事で述べたように、ヒストリカルデータはしっかり検証した上で利用します。 (2)「トレンド要因」を算出する: コール数の長期的な変動傾向(右肩上がりか、その逆かなど)を「トレンド要因指数」として数値化します。表4の例では、2018年のコール数は、平均すると毎月1.8%(=0.018)づつ増加したことを示しています。 (3)「トレンド要因」の影響を除去する: コール数の短期的(月ごと)な増減の要因である「季節要因」を算出するために、2018年のコール数から「トレンド要因」による影響を取り除きます。 (4)「季節要因」を算出する: (3)で「トレンド要因」の影響を取り除いたことで、「季節要因」の影響だけが残り、月ごとの純粋な増減があらわになります。その増減の度合いを「季節要因指数」として数値化します。 (5)「トレンド要因」を反映する: 「トレンド要因」を除去したことで増減の傾きがなくなったコール数に、あらためて「トレンド要因」を反映させて、長期的な傾向(毎月1.8%づつの増加)による傾きを復活させます。 (6)「季節要因」を反映する=2019年の予測コール数を算出する: さらに「季節要因」を反映させて、月ごとの増減傾向を加味します。その結果が、2019年の予測コール数となります。時系列分析自体はここまでです。 (7)ビジネスドライバーを反映する: 時系列分析により算出した2019年の予測コール数に、ビジネスドライバーによる影響を加味します。加味の仕方にセオリーはありません。表4の例では、(6)で求めたコール数に、最右列の要因ごとに予測した増減率を反映して、最終的な予測コール数を算出しています。 「時系列分析」による予測作業は以上で完了です。少々難解に感じる向きもあるかと思いますが、実際の作業としては、最初に表4の計算式を設定したワークシートを作成しておけば、その後は上記のステップを意識することなく、ヒストリカルデータを入力するだけで、即時に予測コール数を求められます。 ◆ 週次、日次、時間帯に落とし込む 「時系列分析」の予測の単位は月次が基本です。したがって、日常の運営(サービスレベルや生産性の管理、スケジューリングなど)に利用するためには、週次、日次、時間帯別に落とし込むことが必要です。 落とし込みの方法に決まったやり方はありませんが、最もポピュラーなのが「ファネルアプローチ」です。 「ファネル」(funnel)とは「じょうご」の意味で、月次のコール数という最も大きな単位を、じょうごの形状のように、週次、日次、時間帯と、順を追って小さな単位に絞り込んでいく方法論のことを表します。 表5にその事例として、時系列分析による2019年8月の予測コール数から、同月第3週の月曜日9:00~9:30のコール数を予測するプロセスを示します。 ファネルアプローチによる落とし込み作業を容易にするために、あらかじめ、ヒストリカルデータから各月の週ごとのコール数の分布比率、各週の曜日ごとのコール数の分布比率、各曜日の時間帯ごとのコール数の分布比率を算出しておきます。 そうしておけば、特定の日にちの時間帯別のコール数を、必要な時に迅速に求められます。 ◆ “勘と経験”に頼ったアバウトなマネジメントは終わりにしよう 今回は、コールセンターの管理者の皆さんが、統計学や数学の専門知識がなくてもできる業務量予測法について解説しましたが、Excelを使ったマニュアル作業であることに物足りなさを覚える方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、これが統計理論に基づいた基本の予測手法であり、Excelの限界(一般にコールセンターのワークフォースマネジメントにおいては、エージェント数700人が境い目と言われています)の範囲内であれば、日常のセンター運営から長期的ビジネスプラン策定に至るまで、問題なく利用できます。 一方、最近のWFMソリューションには、より高度な統計理論による予測のシミュレーション機能を備えているものも多く、Excelの限界を超える大規模なセンターや、本格的な統計学のレベルで予測精度を追求したい場合には、それらを利用することをおすすめします。 また、ニューラルネットワークなどAIのWFMへの応用の開発も進んでおり、近い将来、予測の精度向上や予測業務自体のワークロード削減をもたらすことが大いに期待されます。 いずれにしても、現状においては、“勘と経験”に頼った自己流のアバウトなマネジメントから脱却して、コールセンターの活動の質と生産性の向上を図るために、ぜひ今回説明した世界標準の予測手法を活用して、AIが導いてくれるであろう“次の時代”に備えておきたいものです。 Original: 2019年3月14日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

コールセンターの業務量を予測するためには、その前提として、コール数(仕事の数量)と平均処理時間(作業負荷)から成る、一定の時間内に処理すべき仕事の量をあらわす「ワークロード」という概念の考え方と、「コール数」そのものが何を指すのかを、正しく理解しておくことが必要です。 そのことについては前回の記事で詳しく説明しましたが、今回は、業務量の予測に不可欠な2つの基礎情報である「ヒストリカルデータ」と「ビジネスドライバー」について、事例を交えて解説します。 ◆ ヒストリカルデータとは ヒストリカルデータとは、コールセンターのワークロードを構成するコール数や平均処理時間の「過去の実績データ」のことです。 販売計画や予算編成など、企業内における多くの予測作業と同じように、コールセンターのワークロードも、まずは過去の実績をベースにした予測を立てます。ただし、過去の実績データを“生のまま”で使うことはできません。そこには、さまざまなイレギュラーな要素が含まれているからです。 したがって、ヒストリカルデータを使うには、イレギュラーな要素を取り除き、予測に“使える”データに整えるための検証作業が必要です。 ヒストリカルデータの検証は、次の手順でおこないます。 (1) イレギュラーな値や事象を見つける (2) イレギュラーな値や事象の原因を特定する (3) イレギュラーな値や事象を「恒常的事実」と「一時的事実」に分類する (4) 「一時的事実」による実績値をノーマライズ(平常値に調整)する ◆ コール数のヒストリカルデータを検証する まずは、コール数のヒストリカルデータの検証事例から見てみましょう。表1は、あるコールセンターの10~11月のコール数の実績をカレンダー形式で示しています。 この実績値からイレギュラーな値や事象を見つけ出し、その原因を特定し整理すると、以下のように分類することができました。 【恒常的事実】 - 毎週明けの月曜日が1週間のピークで日曜日にかけてコール数が減少 - 祝日のコール数は日曜日並み - 祝日の翌営業日のコール数は月曜日並み - 12月最終週のコール数は、28日の公務員仕事納め以後、年末にかけて減少 - 12月31日は年末臨時休業 【一時的事実】 - 10月21日にマーケティング部がキャンペーンのDMを発送。翌22日から顧客に届き始め、コールセンターへのレスポンス(問い合わせ)が発生。週明けの24日に通常の月曜日のピークと重なりコール数が激増。以後、1週間にわたってDMのレスポンスが影響しコール数が増加した。 - 11月10日にシステムダウンが発生し3時間にわたりオペレーションが中断。その反動で、翌日のコール数が通常の金曜日より増加した。 この検証で判明した事実のうち、「恒常的な事実」については、毎年同じように発生する事象のため、そのまま翌年以後の予測に反映させます。 その際、気を付けなければならないのが、国民の祝日と曜日との関係です。 10~12月の3か月間に存在する4つの祝日(体育の日、文化の日、勤労感謝の日、天皇誕生日)のうち、体育の日を除く3つの祝日は毎年曜日が変動するため、祝日と曜日の兼ね合いからコール数を調整する必要があります。また、祝日が休日と重なると振替休日が発生するので、さらに調整が必要です。公務員仕事納めの12月28日も毎年曜日が変わるので注意が必要です。 このように、祝日がコール数に影響を与えるコールセンターは、16ある国民の祝日の毎年の曜日を、内閣府のWebサイトなどで確認しておく必要があります。 「一時的事実」については、この年のこの時期に限って発生したイベントのため、翌年以後の予測には反映させないよう、実績値の「ノーマライズ」(平常値に調整)をおこないます。 ちなみに、沖縄県地方の台風のように、毎年必ず発生するけれども、発生のタイミングや規模、期間が予測できないものがあります。その場合は、正確な予測ができないので、「一時的事実」として、台風の影響を受けた実績値はノーマライズします。 ◆ 平均処理時間のヒストリカルデータを検証する 次に、平均処理時間の検証事例を見てみましょう。表2は、あるコールセンターの1週間の30分ごとの平均処理時間の実績値です。 このデータを検証したところ、毎日16:00までは平均315秒の平均処理時間が、16:00以後は平均325秒と、10秒も長くなることがわかりました。 その原因が、以下のどちらかであったとします。 - 毎日16:00からコール数が減る傾向にあり、エージェントの疲労と相まって、後処理の作業効率が低下し、その結果、平均処理時間が長くなった。 - この時期に新人研修を実施しており、この週に毎日16:00から新人エージェントのOJTをおこなったため、平均処理時間が長くなった。 もし、前者の、エージェントの疲労によるものであれば、それは年間を通じて常に起きていることでしょうから、「恒常的事実」として予測に反映させます。 そうではなく、後者の、新人のOJTによるものだったとすれば、それはたまたまこの時期に限って起きた「一時的事実」なので、予測には反映させないよう、16:00以後の実績値をノーマライズします。 以上のようにして、まずは、コール数と平均処理時間の過去の実績データを、予測に使えるヒストリカルデータとして整えることができました。 業務量の予測の準備作業として、もう一つ欠かせないのが、コール数や平均処理時間の将来の変動要因となるビジネスドライバーを特定することです。 ◆ ビジネスドライバーとは ビジネスドライバーとは、「将来のワークロードの増減に影響を与える要因」を意味します。 コール数や平均処理時間の増減に影響を与える要因として、例えば次のようなことが考えられるでしょう。 - マーケティング部門の新製品キャンペーンにより、コールセンターに新製品の注文や問い合わせが殺到し、コール数が急増 - コールセンターに最新の業務システムを導入したことで、エージェントの入力作業のほとんどが自動化され、平均処理時間が大幅に短縮 - 政府の経済対策が功を奏し景気が好転したことで株式市場が活況を呈し、証券会社のコールセンターのコール数が激増 - 天候不順により商品の売り上げが低迷し、コールセンターの受注(コール数)も減少 このように、コール数や平均処理時間の増減に影響を与える要因を特定し、それを将来の予測に反映させることが必要です。この要因のことを「ビジネスドライバー」と呼びます。 表3に、多くのコールセンターに共通するであろうビジネスドライバーの事例を集めました。 もちろん、これ以外にも無数のビジネスドライバーがあり、そのうちどれがコール数や平均処理時間の増減に影響するかは個々のコールセンターによって異なります。 自センターのワークロードに影響を与えるビジネスドライバーを特定するために、コールセンターの管理者には次のような行動が求められます。 - コンタクトリーズン(コールの理由やパターン)を日常的に収集・分析して、自センターのワークロードに与える影響の度合いを把握する。 - 影響の度合いに応じて、自社が注視すべきビジネスドライバーを特定し優先順位をつける。 - ビジネスドライバーの特定は、決して他社の事例やデータなどに頼らず、自らのデータを自らの目で見て判断する。例えば、「景気」は証券会社のコールセンターに多大な影響を与えるが、製薬会社にはほとんど影響がないというように、同じビジネスドライバーであっても、コールセンターによって、まったく異なる影響を受ける場合があるため。 - 内的要因を確実に把握するために、コールセンター自らが日常的な社内の情報収集に努めるとともに、全社からコールセンターに情報が集まる仕組み作りにも注力する。 - 外的要因を確実にキャッチするために、広い視野と広範な情報収集を欠かさない。 以上のプロセスにより、ヒストリカルデータを検証し、ビジネスドライバーが特定できたことで、ワークロードの予測のための材料が整いました。いよいよ次回からは、その材料(データ)を使って、具体的な分析作業に入ります。 Original: 2019年2月16日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

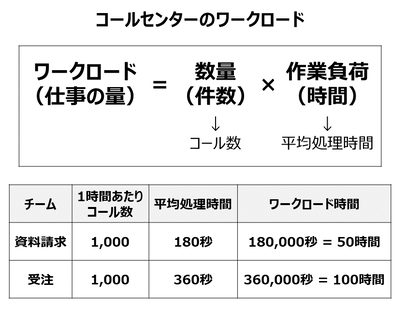

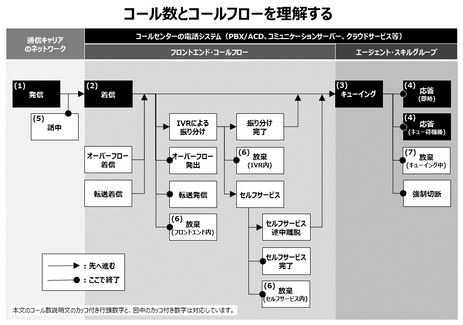

ワークフォースマネジメントの基本と実践(第2回)は、第1回で説明した「ワークフォースマネジメントの5つのステップ」にしたがって、その核心部分である「業務量の予測」と「要員計画」を中心に解説を進めていきます。 最初のステップは、「業務量の予測」に必要な「データの収集と検証」です。 ◆ コールセンターの「業務量」とは 最初に、コールセンターにおける「業務量」のとらえ方について押さえておきます。 ここでいう「業務量」とは、「一定の時間内におこなう仕事の量」(英語表記で「ワークロード(workload)」)と定義します。日常的に使用する「業務量」とは多少意味合いが異なるので、混同を避けるために、以下では「ワークロード」に統一します。 ワークロードは、仕事の「数量」(件数)に「作業負荷」(処理時間)を乗じることで、数値として表すことができます。 これをコールセンターの電話コンタクトに当てはめると、「数量」=「コール数」(通常は1時間あたり)、「作業負荷」=「平均処理時間」となり、両者を乗じて求めた数値のことを「ワークロード時間」と呼びます。 図表の例では、同じ1,000コールを受電するのに、資料請求チームの場合は50時間、受注チームの場合は100時間分のワークロードが必要という見方になります。 つまり、単純に考えるならば、1時間で受電を完了するためには、受注チームのエージェントは、資料請求チームの倍の人数が必要ということになります。 この違いは、言うまでもなく平均処理時間の長さの違いによるものです。 そのために、業務量をコール数だけで考えてしまうと、大変な過ちを犯すことになるのです。 にもかかわらず、実際のコールセンターの現場を見聞きすると、件数=コール数だけで「業務量」を語る管理者が、決して少数派ではない現実に驚かされます。 ◆ 絶対に理解しておくべき7種類のコール数 コール数を正確に予測するためには、その前提として、「コール数」そのものに対する正しい理解が不可欠であることは言うまでもありません。 ところが、コールセンターの当事者でありながら、後述する「着信数」と「応答数」や、「放棄」と「話中」の違いを正確に説明できない管理者が少なくありません。 一口にコール数といっても、顧客が電話をかけてから通話が終わって電話を切るまでの間に、コール数を測るタイミングがいくつもあります。その違いによって、コール数の定義と使い方が異なります。 タイミングの違いによるコール数の定義について、コールセンターの管理者として「絶対に」理解しておかねばならないものに、以下に示す7種類があります。 (1)発信コール数: 顧客がコールセンターにアクセスするために、電話をかける操作(電話番号をダイヤルするなど)をおこなった回数。 (2)着信コール数: 発信コール数のうち、コールセンターのPBXなどの電話システムにつながったコール数。多くのコールセンターでは、設定しているコールフローにしたがって、IVR(自動音声応答装置)による用件ごとの振り分け、混雑時に空いているセンターにつなぎ替え(オーバーフロー)、簡単な用件は自動音声のセルフサービスで対応など、ここからコールが電話システム内のさまざまな経路をたどることになります。 (3)キューイングコール数: 着信コール数のうち、コールがエージェントにつながるための順番待ちに入ったコール数。空いているエージェントがいれば、即つながりますが、そうでなければ、「ディレイアナウンス」(お待たせのメッセージ)を聞かされながら、つながるまで待つことになります。 (4)応答コール数: エージェントが顧客のコールに応答した(通話した)コール数。コールセンターに電話がかかってきていることを唯一実感できるのが、このタイミングです。ついその見た目だけで忙しさを判断したくなりますが、少なくとも、ここに挙げた7種類のコール数のデータを確認してから判断すべきです。 (5)話中コール数: 発信コール数のうち、コールセンターの電話システムに着信できず、顧客がやむを得ず電話を切ったコール数。いわゆる「はなし中」のことで、ツーツーツーという話中音が聞こえます。コールセンターが持つ電話回線数よりも多くのコールが同時にかかってくることにより発生します。 (6)フロントエンド放棄コール数: コールが「フロントエンド・コールフロー」(コールセンターに着信したコールがキューイングするまでの間)にいる時に、顧客が自ら電話を切ったコール数。IVRが長過ぎる、顧客の側に急用ができた、顧客の気が変わるなど、さまざまな理由で起こります。 (7)キューイング中放棄コール数: コールがキューイングしてからエージェントが応答するまでの間に、顧客が待ちきれずに自ら電話を切ったコール数。キューイングしたコール数に対し、応答できるエージェントの人数が足りないことにより発生します。一般に言う「放棄」とは、このキューイング中の放棄のことを指します。 コールセンターの管理者の「常識」といえる、これら7種の「コール数」の定義の理解を確実にするためには、その発生原因や、それぞれの関係を示す「コールフロー」を把握しておくことも必要です。 下図は、一般的なコールセンターのコールフローの最大公約数的なパターンを表していますが、現実には、もっと複雑なことが多いです。管理者の立場にある人は、自社センターのコールフローは必ず把握しておいてください。 ◆ フリーダイヤルはコール数予測に必須のデータソース ワークロードやコール数についての理解を深めたならば、次に、それらのデータをコールセンターの電話システムから入手します。 ところが、コールセンターの電話システムでは(1)発信コール数と(5)話中コール数を得ることができません。 顧客のコールがコールセンターに着信するまでは、コールは通信キャリアのネットワーク上に存在しているからです。 さらに、センターが小規模で、コールセンター専用の電話システムではなく、一般オフィス用のビジネスフォンを使用している場合や、ECのサポート窓口などが多く利用するIP電話アプリなどの場合は、そもそも統計管理の機能がなかったり、あってもコールセンター運営の観点からは物足りないものが多く、現状では必要なデータを入手できないケースが少なくありません。 このような場合、通信キャリアが提供する統計管理サービスを利用することで、それらの問題をカバーできます。 その代表格が「フリーダイヤル」で、オプションサービスとして提供される「カスタマコントロール」により、「発信コール数」「話中コール数」をはじめとするフリーダイヤルのコールの詳細なデータが入手できます。 ちなみに、フリーダイヤルのオプションサービスは、統計データの提供のほかに、多彩なコールフローの設定や案内ガイダンスのサービスなど、40種類前後の機能があり、小規模でコールセンター専用の電話システムの導入に至らないセンターには、必須のサービスといえます。 一般的には料金受信人払いのサービスとしか知られていませんが、コールセンターがフリーダイヤルを利用する理由は、実はここにあるのです。 今回は、コールセンターの業務量予測に必要なデータ(ワークロードやコール数)そのものの理解と、その収集について述べました。 次回は、収集したデータの検証と、将来のコール数の変化に影響を与える「ビジネスドライバー」について解説します。 Original: 2019年1月21日 - Last modified: 2022年1月14日

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

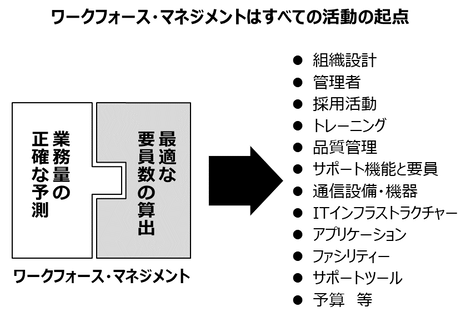

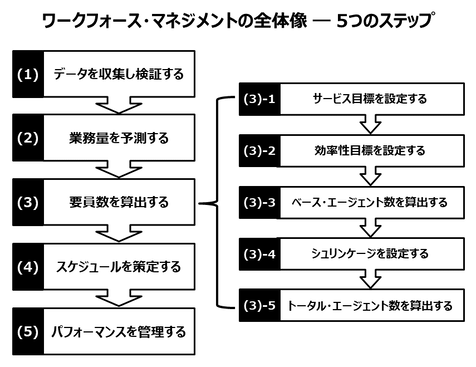

コールセンターの運営は、“企業経営の縮図”と言われるように、企業経営に必要なほとんどの要素を含んでいます。 その中でも、「ワークフォースマネジメント」は、コールセンターのマネジメントにとって、最も重要かつ優先すべき事項であると言えます。 なぜなら、ワークフォースマネジメントは「コールセンターのすべての活動の起点」であるとともに、予算の大半を占める「要員の最適化」という重大な役割を担っているからです。 ◆ ワークフォース・マネジメントはなぜ重要なのか コールセンターの活動に必要なリソースの質と量は、「業務量を予測し、それに見合った要員数を算出する」ことにより決まります。つまり、ワークフォースマネジメントはコールセンターの運営の起点であり、それなしでは仕事が始まらないのです。 ただし、その予測や算出は容易ではありません。 というのは、コールセンターの仕事(その代表であるインバウンド・コール)は、その発生のタイミングや量、頻度などをコールセンターが自らコントロールできず、すべてが顧客の意思に委ねられているからです。そのため、業務量(コール数)の完璧な予測は不可能です。 しかも、それがランダム(不規則、つまりバラバラ)に入ってくるので、要員数(エージェント数)の算出は大変厄介です。コール数に平均処理時間を乗じ、応答率と稼働率を加味して・・・・・・といった単純な計算で求めることはできません。 このように、予測や算出が困難を極める一方、その正確性を欠くことは、人件費が75%を占めるコールセンターの予算や顧客サービスに大きな影響を与えます。 例えば、1時間に250コール、平均処理時間が240秒、エージェント数が21人の場合、1人減るだけで、サービスレベルは10%下がり、放棄率や平均応答時間は倍増します。1人分の人件費が削減できても、顧客サービス上は大変なダメージを与えることとなります。 だからこそ、どんなに難解であっても、業務量をできるだけ正確に予測し、最適な要員数を算出したいのです。そのために、ワークフォース・マネジメントの専門知識やノウハウが必要であり重要だというわけです。 ◆ ワークフォース・マネジメントの全体像――5つのステップ ワークフォース・マネジメントの具体的な作業は(1)データを収集し検証する (2)業務量を予測する (3)要員数を算出する (4)スケジュールを策定する (5)パフォーマンスを管理する の5つのステップからなります。 このうち(1)~(3)がワークフォース・マネジメントの核心部分で、(3)要員数の算出はさらに5つのステップに分けられます。 次回よりこのステップにしたがって詳しく解説していきますが、今回はその全体像を示しておきます。 業務量を予測するには、「ヒストリカルデータ」と「ビジネスドライバー」が必要です。前者はコール数などの「過去の実績」のことであり、後者は「将来の業務量の変化に影響を与える要因」を意味します。 これらのデータや情報を収集し、異常値を取り除くなどの検証をおこなって、予測に“使える”データを整えるのが最初のステップです。 次に、収集したデータを用いて、業務量を予測します。 多くのコールセンターは、これを自己流に頼っていますが、世界中のコールセンターで最も多く使われている「回帰分析」や「時系列分析」といった、統計学による科学的な予測手法を使うべきでしょう。 業務量を予測できたならば、それに見合った「最適」な要員数を算出します。「最適」とは、方針や予算など個々のコールセンターの事情を反映した人数を意味します。 「個々の事情」の決め手となるのが、「サービスレベル」と「平均処理時間」です。両者の目標値を設定し、世界標準の要員数算出モデルである「アーランC式」を使って「ベースエージェント」数(実働人数)を求めます。 さらに、ベース・エージェント数に「シュリンケージ」(ミーティング、トレーニング、休暇など、エージェントが顧客コンタクト以外に費やす時間)を加味して「トータルエージェント」数(在籍人数)を算出します。 4番目のステップでは、これまでのステップから得た業務量や要員数を、「スケジュール」に落とし込みます。 時間帯別のコール数をベースに、顧客コンタクト、休憩、ミーティング、トレーニングなどのスケジュールを通常15分単位で設定し、それぞれに必要なエージェントの人数を振り分けます。これに、在籍するエージェント名を当てはめるのは、現場のスーパーバイザーの役割となります。 最後のステップである「パフォーマンスの管理」は、実際のオペレーションの実施状況をリアルタイムで観察・記録し、必要に応じて修正・改善をおこなって目標や計画の達成を図るものです。 ◆ AI時代におけるワークフォースマネジメントは? コールセンターにおけるAIの活用で大きな期待が寄せられているのが、ワークフォースマネジメントへの応用です。上述の5つのステップのほとんどが自動化されることを期待するものです。 現状でも、上述のステップの多くをカバーするソリューション(WFM)が充実してきており、クラウド化による価格の低下も相まって、導入に向けてのハードルは急速に下がっています。 なお、AIの進化や顧客応対のデジタル化で、「人」の減少によるワークフォースマネジメント不要論を囁く向きがありますが、それはあり得ないでしょう。 確かに人数は減るでしょうが、高度な業務に特化して一定数は残るはずです。また、業務の高度化で給与が上昇する一方、ITコストの劇的な低下で、むしろ人件費の割合は高まるかもしれません。 となれば、これまで以上にワークフォースマネジメントによる、より精緻なコントロールが必要になるかもしれません。 (Original: 2018年12月10日 - Last modified: 2022年1月14日)

この記事はNTTコミュニケーションズ社が運営するビジネスマガジンサイト「Bizコンパス」(現在は非公開)に、「AI時代を生き抜く「本物」のコールセンター運営法」として連載した寄稿を、同社の許諾により転載したものです。なお、同サイトへの掲載時点とは異なる情報や文言表記について、オリジナルの内容を損なわない範囲で更新している場合があります。

|

|

サイトポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引に基づく表記 | Staff Only

Copyright © 2018 - 2022 コールセンターの教科書プロジェクト All Rights Reserved |