|

「変化」「変化」「変化」・・・、コールセンターの上下左右をこの2文字が飛び交っています。

今に始まったことではなく、いつの時代にあっても、常に「変化」がトレンド・ワードであるのがビジネスの世界です。 時代によって多少の強弱はありますが、コールセンター周りを見るならば、近年は圧倒的に「AI」「人手不足」の二大用語とタッグを組んで、「すべてが取って替わる」「だから変化しなきゃいけない!」と危機感煽りまくりの“変化大合唱”時代の真っ只中にあるように思います。 その大合唱をリードするのが、メディア、コンサル、ITベンダーの三者でしょう。 そうすることで新たなマーケットを開拓し利益誘導しようとするのが彼らのビジネス・モデルですから、決して文句を言われる筋合いはないのですが、時折出現する「地に足のついていない」「現場知らず」の論調を見聞きすると、さすがにムムム感を覚えることがよくあるのも事実です。 一方、彼らがそうしてくれることで、多くのコールセンター・マネージャーに気付きを与え、新しい提案やツール、先進事例などが業界を進化させてくれることもあるので、短絡的に悪者扱いするつもりもありません。 しかしながら、最近の大合唱においてお約束のように語られる、 「これまでのコールセンターは効率一辺倒の処理部門に過ぎなかった・・・」 「単に受注や苦情の処理をするだけで顧客に対する関心は低く・・・」 といった論調には強い違和感、いや、「冗談じゃない!」と憤りすら覚えるのです。 でも、そのようなことをもっともらしく語るのが、当時はいなかった、現場のオペレーションの経験がない(代行業者の経験は含みません)人たちがほとんどであり、上記のような論調にすることで、わかりやすいストーリーが描きやすいからだろうなと、無理やり納得して何とか矛をおさめているところです。 声を大にしてハッキリ申し上げます。 「これまでのコールセンターは、顧客満足一辺倒でした。」 コールセンター=顧客応対の仕事とは、「顧客に対していかに丁寧に、親切に、感じ良く、間違いなく応対する」という定義でしかありませんでした。 そもそも効率性とか生産性とか、言葉は知っていても、それが自分たちの仕事という概念がなかったのです。 ましてや、そのためのマネジメント手法など、未だに諸外国にくらべて大きく立ち遅れている日本のコールセンターなのですから、その当時に知る由もありませんでした。 確かに「顧客満足一辺倒」と言っても、その考え方や手法は、今の時代に比べれば大変幼稚なものであったのは当然です。 しかし、やり方は素朴でも、1人ひとりの顧客に生身の「人」として真摯に向き合い、心を込めて顧客への尽くし方を一生懸命考え実践していたのが「これまでのコールセンター」でした。 翻って、「これからのコールセンター」。 「これからのコールセンター」とは、「変化の大合唱をリードする人たちが言うところの、これからあるべきコールセンターの姿」という意味合いです。 その「これからのコールセンター」ですが、どう考えても「圧倒的に効率性を先行」しているとしか思えません。 AIにしろロボット化にしろ、いかに仕事を自動化し、人手に頼らない正確で迅速なビジネスを実現するかを追求するものです。 その結果として、顧客にとっての利便性や快適性が向上し(それが優れた顧客体験とかカスタマー・ジャーニーのことですね)、ひいては顧客満足の向上につながるというわけです。 この一連のロジックを採り上げて、「だから、これからのコールセンターは顧客ファーストだ」と言われても納得できないのです。 彼らは、顧客をデジタルでとらえ、プラットフォーム上でいかに自在に操るかに腐心しているのであり(それが彼らの言うところの顧客戦略でしょう)、顧客の1人ひとりに生身の「人」として向き合ってはいないからです。 まとめるならば、「デジタル技術による「超効率化」の追求が、生身の「人」とのコミュニケーションを超える満足を結果的にもたらす」ということになるでしょうか。 だから――「これからのコールセンター」は「超効率至上主義」なのです。 誤解を避けるために申し上げておきたいのは、 だからと言って「これまでのコールセンター」を今後も礼賛し続けるわけでは決してないということです。 今でも国内コールセンターのほとんどは、「これまでのコールセンター」のままであるのが現実です。 科学的で合理的な世界標準のセンター運営の基本すら知らない旧態依然としたコールセンターのままで良いはずがありません。 「これからのコールセンター」へ向けての大きな変化を乗り切るためにも、すべてのコールセンターが、洗練された運営知識とノウハウを習得し実践する必要があることに議論の余地はないのです。 熊澤伸宏(文/Vol.16)

0 コメント

この記事は、2021年4月23日に開催された『クラウドで実現する最新のコールセンターシステム オンラインセミナー』に登壇した熊澤伸宏の講演のトランスクリプトを若干編集したものです。

こちらのページから、この講演のスライドおよび動画にアクセスできます。 コールセンターにとって、トレーニングは最も重要な取り組みの一つであることに議論の余地はないでしょう。 トレーニングが成功するためには、戦略、育成計画、予算、設備、プログラムや教材、トレーナー、そして時間といった要素が必要です(スライド4ページ参照)。 これらの中で、今日は「時間」にフォーカスして考えたいと思います。 というのは、それほど重要なトレーニングであるにもかかわらず、質量ともにそれを満足に実施できているセンターは非常に少ないのですが、その最大の理由が、「時間」なのです。 ヒト、モノ、カネ――つまり上記のトレーニング成功の要素――がいくら揃っていても、「時間」がなければ何もできないからです(スライド5ページ参照)。 では、どうして「時間」がないのでしょうか。 実はそこには明確な原因があります。 それが、「シュリンケージを考慮しない要員計画」です。 では、この「シュリンケージ」とは何でしょうか。 これは、コールセンターのオペレーションに必要な時間を表したものです(スライド6ページ参照)。 まず、エージェントが「出社している時間」と「出社していない時間」に分かれます。 出社していない時間とは、休暇、欠勤、遅刻早退といったことです。 出社している時間は、「オペレーション時間」と「非オペレーション時間」に分かれます。 「オペレーション時間」は「通話時間」や「後処理時間」「離席時間」などから構成される、エージェントの本業である顧客応対に従事している時間のことです。この時間のことを「ベース時間」と呼びます。 また、エージェントは、本業であるベース時間の他に、多くの時間を費やしています。 それが「非オペレーション時間」であり、休憩、ミーティング、トレーニング、事務処理などから構成されます。 この「非オペレーション時間」に「出社していない時間」を含めた、エージェントの本業以外の時間のことを「シュリンケージ」と呼びます。 つまり、この「シュリンケージ」のことを考えずに、ベース時間だけで物事を考える(要員計画を立てる)から、ミーティングやトレーニングの時間が取れないのは当然です。 次に、エージェント数の3層構造について、例を挙げて説明します(スライド7ページ参照)。 例えば、1時間に500件、1件あたりの平均処理時間が360秒の業務量の場合、一般事務系の仕事であれば、必要な人数は50人です。 しかし、コールセンター、特に電話の場合は50人では足りません。なぜなら、電話はランダム(不規則)に着信するからです。 そのことを踏まえて、サービスレベルの目標を80%/20秒と設定するならば、50人に7人を加えた合計57人が必要となります。これが先ほどの「ベース時間」に必要な人数であり、その人数のことを「ベースエージェント数」と言います。 しかし、この57人だけではコールセンターのオペレーションは回りません。 「シュリンケージ」が含まれていないからです。 そこで、「シュリンケージ」を30%として計算をすると、ベースエージェントの57人に、さらに24人を加えた合計81人が必要となるのです。 では、「シュリンケージ」を反映してエージェント数の正しい計算をするためには、どうすれば良いでしょうか。 まずは、「シュリンケージ」の実態や実績を知ることが必要です(スライド8ページ参照)。 そのために、トレーニングやミーティングなど、「シュリンケージ」が発生するたびに、その開始と終了のタイミングを「記録」(あらかじめ設定したコードを入力するなど)し、そのデータを「出力」します。これらはPBXなどコンタクトプラットフォームの役割です。 ちなみに、シュリンケージの記録や出力の機能を持つ国内のプラットフォーム製品がとても少ないことに注意しなければなりません。このことがまさに、国内のコールセンターがシュリンケージを反映した要員計画をおこなっていない=シュリンケージの記録や出力に対するニーズがないことを物語っています。 そして、出力したデータ(=「シュリンケージ」に費やした時間の実績データ)をもとに、コールセンターのビジネスコントローラーが「リソース使用状況レポート」(スライド9ページ参照)を作成して「分析・検証」をおこない、将来のシュリンケージの予測や計画を立てます(スライド10ページ参照)。 重要なのは、単に実績ベースの予測に留まるのではなく、センターのビジネスプランに基づいて「計画」を立てることです。 例えば今年のトレーニングの実績が100時間であったとしても、来年、品質の大幅な向上を図るためにトレーニングを強化する、そのために来年は今年の倍の200時間のトレーニング時間を確保しよう、といった計画をするということです。 その結果、ここでは、来年は30%のシュリンケージの発生を計画したというわけです。 この30%をシュリンケージの目標値として、この計算フォーム(スライド11ページ参照)を使って必要なエージェント数を計算します。 1時間に500コール、平均処理時間360秒、サービスレベルの目標を80%/20秒と設定した場合、ベースエージェント数は57人が必要と算出されます。さらに、先ほど計画したシュリンケージの目標である30%を反映させると、全部で81人のエージェントが必要ということになります。 以上のプロセスが、世界中のコールセンターが当たり前におこなっている要員計画の基本なのですが、残念ながら、国内では、この基本をおろそかにしているコールセンターがあまりに多いのが現実です。 では、最後に本日の内容をまとめます。

コールセンターの仕事は顧客応対だけではありません。そのための準備(=トレーニングやミーティング)が必要です。それらに必要な時間と人数を反映した要員計画を立てることが、センターマネジメントの「基本」です。 <参考記事> コールセンターの運営に本当に必要な要員数とは 熊澤伸宏(文/Vol.35) この記事は、コールセンタージャパン誌2021年3月号の特集「センターマネジメント「再入門」」に掲載されました。 新任センター長の質問に熊澤伸宏が答えます。 <質問> 保険会社のカスタマーサービスセンターのセンター長です。つい最近、異動してきたのですが、レポートされるデータが多すぎて、何をどう見て、どう活用すればいいのか、さっぱりわかりません。「最低限、これだけは押さえるべき」というKPIを教えてください。 <回答> コールセンターの仕事は、そこで起こるほとんどすべてのことを測定し数値で表すことができます。なので、その種類も数も膨大です。新任のセンター長が面食らうのは無理もありません。 ただし、それは数が多いことだけが理由ではありません。途方に暮れているセンター長に共通するのが、センターマネジメントの活動との関係性などを把握する前に、いきなり目の前の数値データだけを見て理解しようとすることにあります。 そもそもこれらの数値データは何のために存在するのでしょうか。 言うまでもなく、コールセンター全体からエージェント個人に至るまでの仕事のパフォーマンスを最大化して、その目的や目標を達成するためです。そのために取られる様々な活動の成果や進捗を測定・評価するための指標として数値データを利用するのです。 ちなみに、多くの数値データの中で、目的や目標の達成に特に強く影響する重要な指標のことをKPIと言います。 つまり、数値データは、例外なく組織や個人、あるいは施策や活動の目的や目標に紐づいており、数値データそれ自身が単独で存在することはあり得ません。従って、レポートされたデータを理解したり活用するためには、まずはその元となる目的や目標の理解から始めましょう。 ところが、「KPIマネジメント」という用語を、独立したマネジメント領域のように誤解する向きが少なくありません。単なる指標であるKPI自体をマネジメントするわけではありません。マネジメントするのはコールセンターやエージェントのパフォーマンスであり、KPIはその結果や進捗を測るためのツールに過ぎません。 なお、あなたがセンター長であるならば、数値データやKPIを受け身で見るのでなく、作る側の立場であることをしっかりと認識してください。センター全体の目的や目標を定め、その結果や進捗を測定・評価するための指標を作るのはセンター長であるあなたの最も重要な仕事です。 下表に一般的なコールセンターに共通する測定指標を、電話(インバウンド)、電話(アウトバウンド)、メール、ライブチャット、SNSの5つのチャネルごとに示しましたので参考にしてください。 電話(インバウンド)を除く4つのチャネルについては、電話(インバウンド)との共通部分を除いた固有の指標に限って記載しました。 各指標は、それぞれの目的や性格に応じて、「クオリティー」「サービス」「効率性」「エンゲージメント」「コスト」の5つに分類し、さらに1つひとつの指標について、その重要度から、「KPI(最重要)」「重要」「補足的」の3段階の優先度を設定しました。 この表では指標名の羅列に留めていますが、定義や計算式などの詳細については、拙著「コールセンター・マネジメントの教科書」(リックテレコム刊)をご覧ください。

この記事は、コールセンタージャパン誌2021年3月号の特集「センターマネジメント「再入門」」に掲載されました。

新任センター長の質問に熊澤伸宏が答えます。 <質問> よく、「つながりやすさは応答率ではなくサービスレベルで見るべき」と聞くのですが、意味がよくわかりません。なぜ応答率ではダメなのですか? <回答> まず、「応答率」の定義や意味するところを考えてみましょう。 応答率とは、その名の通り、コールセンターにかかってきたすべての電話のうち、エージェントが応答した(電話に出た)割合を表します。例えば応答率が90%の場合、かかってきた電話が全部で100本ならば、そのうち90本の電話に出られた(残り10本の電話には出られなかった)ことを意味します。 このことから、応答率が高いほど電話がつながりやすいと考えてしまいがちですが、それではあまりに短絡的です。なぜなら応答率には、電話のつながりやすさの判断の決め手となる「時間」の観点がまるまる抜け落ちているからです。 では次に「つながりやすさ」について考えてみましょう。 人は何をもって電話が「つながりやすい」「つながりにくい」と判断するのでしょうか。 例えば、10分待たされたあげくにつながったコールセンターのことを「つながりやすい」と評価する人はいないでしょう。10分どころか5分待たされても、ほとんどの人は「つながりにくい」「全然電話に出ない」「いくらかけてもつながらない」などと思うはずです。 それではどんな時に「つながりやすい」と評価するのでしょうか。 それはズバリ、電話が「すぐにつながった(待たされずにエージェントが電話に出た)」時です。 人は電話のつながりやすさを、電話をかけてから応答されるまでの時間(応答スピード)で判断するからです。 ところが応答率は、10分、30分・・・・・・1時間待たせたとしても、最終的につながりさえすればOKです。かかってきた100本の電話のすべてに即、応答しても、あるいは、100本の電話をすべて30分待たせて応答しても、結果は同じ応答率100%になるということです。 つまり、応答率には時間の観点がないため、単に「応答できたか、できなかったか」を示すことしかできず、「つながりやすさ」を表すことはできないのです。 一方の「サービスレベル」はどうでしょう。 「サービスレベル」とは、かかってきたすべての電話のうち目標時間(Y秒)以内に応答すべき電話の割合(X%)を表します。 応答率との根本的な違いは、サービスレベルは「応答するのは当たり前」という前提に立っていることです。 応答率の目的が「どれだけ応答できるか」であるのに対し、サービスレベルは、「かかってきた電話にすべて応答するのは当たり前」としたうえで(コールセンターなのですから当然ですね)、「どうやって応答するか」を目的としています。 これを「顧客経験」の観点で言い換えると、サービスレベルの目的は「応答という場面においてどんな顧客経験を提供するか」ということになります。その経験の良し悪しを測る基準こそが「時間(応答スピード)」であり、その目標値(上述のY秒)を設定して、つながりやすさを客観的に評価します。 さらに、上述のX%の目標値も設定して最適なエージェント数の算出に利用します。これが、サービスレベルが単につながりやすさを測るだけでない、「コールセンターの根本指標」と言われる所以です。 繰り返しますが、応答率でつながりやすさはわかりません。 応答できたことがわかるだけで、どのように応答したかはわからないので、目標設定にも使えません。 「目的はCXの向上でKPIは応答率」というのは明らかな矛盾です。 前例踏襲で根拠なく応答率を盲信しているセンターの皆さんには一刻も早くこれらの事実に気づいていただき、世界標準のセンターマネジメントの基本に基づく質の高いセンター運営に努めましょう。 熊澤伸宏(文/Vol.33) 「コールセンター・マネジメントの教科書」が増刷となり、1月25日に第2刷を発行しました。

本書が初めて世に出たのは2018年5月28日です。 それ以来、全国の大変多くのコールセンター関係者が本書を手に取っていただきました。 例えば次のような皆さんです。

これらを文字で学ぶだけでなく、世界標準のセンター運営技法の基本を自社センターに確実に定着させるべく、著者をはじめとする「コールセンターの教科書プロジェクト」のスタッフから直接指導を仰ぐセンター管理者も多くいらっしゃいます。 このように、本書が核となり、コールセンターのさまざまなマネジメント課題の解決や実践をサポートしています。 今回の増刷版では、2020年末までに正誤表に掲載された約50項目をすべて反映しています。 また、内容の変更や情報の更新などの改訂情報は、「読者専用サポートページ」(メンバー登録がお済みでない方はこちらから)で提供しています。 熊澤伸宏(文/Vol.32) 少々不謹慎に聞こえるかもしれませんが、新型コロナ禍は、コールセンターの進化を図る絶好の機会です。 それはすなわちコールセンターの「リモート化」であり、そのためには、旧態依然たるセンター運営の刷新が絶対条件となります。それにより、膠着状態にある諸問題(例えば人手不足)の改善・解消が期待できます。さらにマネジメントの進化は、国内コールセンターのガラパゴス状態脱却の契機となります。 コールセンターのリモート化は、20年来の課題の1つではありますが、あくまでもオプション的な扱いで優先順位は低いままでした。しかし、今回の“半強制的な”リモート化により企業がそのメリットを知るところとなり、一気に最優先事項に格上げとなったのです。つまり、今こそリモート化のための投資を引き出す絶好のチャンスだと言えます。 リモート化のための7つの必須条件 今回、リモート化に踏み切ったコールセンターのほとんどは、ぶっつけ本番の“実験”でした。 それでも、全体としては大きなトラブルや苦情に発展することもなく、今のところ無事に推移しています。 ただしそれは、緊急事態という状況下において、顧客もエージェントも十分に寛容でいてくれたからです。 このままでいけると安易に考えてはいけません。今はそれで済んでいるだけのことですから。 本格的なリモート化のためにやるべきことは多々ありますが、その中でも最初に取り組むべき7つの事項を示しておきます。 1. オフィス環境 認識すべきは、日本企業のコールセンターのオフィス環境は、コロナ禍にかかわらず、総じて貧弱で低質であることです。 コールセンターの「3密」は、新型コロナウイルスではなく、「大人数」「詰め込み」「狭いデスク」「島型対向式のレイアウト」「パーティションなし」という、日本企業の典型的なオフィス環境が引き起こしたと言えるのです。 今後、リモートの恒常化が進めば、センターのオフィススペースの縮小が図られるでしょうが、同時に、残るスペースの環境改善もおこなう良い機会です。 また、リモートオフィスの環境については、通信、住宅、育児、介護などエージェント個人の事情に応じたケアが必要です。もし自宅でのエージェント業務に難があれば、徒歩や自転車で通えるサテライトオフィス(シェアオフィスやホテルなど)を提供してください。 感染症対策に限らず、通勤をなくすことは、エージェントにもコールセンターにも大きなメリットとなります。 2. テクノロジー 第一に、言うまでもなく「クラウド」です。 今回のコロナ禍で、リモートの可否を決定づけるプラットフォームとして、クラウドサービスは一気にコールセンターの標準装備に昇格しました。 安価なクラウドアプリを利用する小規模のスタートアップ企業が当たり前のようにリモート化するのを見て、オンプレミスのPBXで重装備した大規模なコールセンターのセンター長が地団駄を踏む様子が見られました。しかし、彼らがこれまでクラウドに手を出さなかったのは、セキュリティーや安定性に対する過剰な警戒心、いわゆる食わず嫌い、そしてセンター長の怠慢です。予算は格段に安くなるのですから導入を渋る言い訳にはなりません。 もはや、クラウドを導入しない理由はどこにもないのです。 また、突然のリモート化で、提供するサービスの取捨選択やリソースの調整を図る過程で、エージェントがおこなってきた“不要不急”の仕事や、セルフサービス化できる仕事が多く見つかりました。この機会に、そんな仕事の一掃(デジタル化やセルフサービス化)を徹底してください。 そして、エージェント個人のICT環境のサポートです。 ノートPCとWi-Fiなどの通信環境、ヘッドセットは当然のこととして、エージェントの健康管理や生産性を考えれば、ディスプレイ、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードも必需品と言えます。 コミュニケーション、トレーニング、ゲーミフィケーションなどのさまざまなオンラインツールやアプリも、エージェントのエンゲージメントを維持するために欠かすことができません。 3. BCP(業務継続計画)とDRP(災害時復旧計画) コンピューター2000年問題(通称Y2K)、2009年の新型インフルエンザ(H1N1)、2011年の東日本大震災と、これまでに3回、BCPやDRPの必要に迫られる機会がありました。 しかし、外資系企業に比べて危機管理意識が見劣りする日本企業のコールセンターが、本格的なBCP/DRPを装備する例は稀でした。 一部を除き表面化していませんが、すでにBCP/DRPを備えている外資系企業の多くは、コロナ禍開始当初の2月末から3月初めにかけて、大騒ぎすることなく、サッサと全面リモートに移行しました。 一方、日本企業の多くは緊急事態宣言下においても出勤を続け、社会的な非難を浴びることになりました。 そんな日本企業のセンターから、“コールセンターは極めて重要な社会インフラ”という声が聞こえてきました。であるならば、なぜリモートの態勢を整えないのか、BCP/DRPを備えていないのか。大きな自己矛盾と言わざるを得ません。 BCP/DRPは、設備などハード系の準備と決め付ける向きが多いですが、その本質は、緊急時/災害時におけるサービスレベル(コールセンターの評価指標のことではなく一般名詞としての広い意味です)をどう設定するかにあります。平時と同じサービスが提供できない緊急時/災害時のサービスレベルをあらかじめ定めているからこそ、大騒ぎすることなく、粛々と非常時態勢に移行できるのです。 それがない日本企業は、平時のサービスレベルを基準に考えるため、あれもできない、これもできないとなり、結局何もできないのです。 今回で4度目の正直です。“社会インフラ”を自負するのならば、今度こそBCP/DRPを整えるべきでしょう。 4. 業務プロセス&トレーニング リモートの環境で、「属人的」「暗黙知」といった日本的な仕事の仕方が機能するはずがありません。 仮に、リモートエージェントが全国に散らばったとしても、全員が同じプロセスで、同じ品質の仕事ができなければなりません。 そのためには、これまで疎かにしてきた業務の標準化やマニュアル化、それを徹底するためのトレーニングを、避けて済ませるわけにはいかないのです。 5. 人事制度 今回のコロナ禍で、日本企業の非正規「差別」の実態や、その根深さが露呈することとなりました。 聞こえてくる数々の事例に、非正規「差別」を正当化する合理的な理由は、何一つ見当たりません。 リモート化で分散した個人の職務や責任が明確になることで、そうした合理性のない旧弊/悪弊が炙り出され、それを放置することで「ブラック」のレッテルを貼られることになります。エージェントはそんな企業を捨て、決して帰ってくることはありません。 この際、組織・人・仕事を「属性」で考える(メンバーシップ型)のではなく、「職務」を基準に考える(ジョブ型)よう転換を図り、例え非正規社員を採用していなくとも、コールセンターやリモートワークの環境に適した人事制度、評価制度、報酬制度の構築を進めることが必要です(注)。 6. ワークフォースマネジメント 「ワークフォースマネジメント」は、コールセンターのすべての活動の起点として絶対不可欠の作業です。 ところが、いわゆる“勘と経験”によって、それなしで済ませてきたセンターの方がはるかに多数派であるのもまた事実です。 しかし、さすがにリモートセンターではそういうわけにはいきません。 集団でいる時のように、個人の配慮や仲間同士の助け合いでカバーし合って済ませることができないからです。 「業務量を正確に予測し、それに見合った最適な人数を求め、個人の事情や希望を配慮した効果的なスケジュールを策定する」ことをきっちりとおこない、リモートエージェントの一人ひとりに的確に指示し動かしていかなければなりません。 さらに、リモートの特徴としてエージェントのスケジュールの柔軟な運用、例えば、1日の中で勤務シフトを何回かに分ける「スプリットシフト」や、上限時間の範囲内で業務量の変動に合わせて毎日の勤務時間を柔軟に変える「フレックスシフト」などが可能となります。これこそ、ワークフォースマネジメントなしに運用することはできません。 7. エージェント・エンゲージメント 大雑把に言うならば、リモート環境におけるエージェント個人に対するケアということです。 コミュニケーション、モチベーションといったメンタル面のケアが中心となりますが、そのことに関しては、コールセンターに限らず、すでに膨大な事例や知見が紹介されています。 上記1~6が整い、リモートワークが軌道に乗ってくれば、この「エージェント・エンゲージメント」が、管理者にとって最も重要な取り組みとなるはずです。 この絶好の機会を逃さない コールセンターのリモート化にメリットが大きいことに議論の余地はありません。 新型コロナという厄介なきっかけとはいえ、リモート化が実現できる絶好の機会を手放してはなりません。 しかし、若干の心配があります。 それは、この間の国内の業界の論調が、リモート化できないセンターの現状を正当化し、出勤を前提としたオフィスにおける3密解消策ばかりが語られ、リモート化推進の機運が感じられないことです。 また、リモート化をPRした一部の企業の事例を「極めて特異な先進事例」として持ち上げ、あたかもリモートの一般化は現実的でないと喧伝するかのような採り上げ方がされているのも気になります。 この両者から見え隠れするのは、コロナ禍が収束のあかつきには、「元の姿に戻る」ことを前提にしているのではないかということです。 諸外国のコールセンターが、リモート化の本格展開へ向けての知識、ノウハウ、経験などの話題や情報一色で、大きな盛り上がりを見せているのとは、あまりに対照的です。 多少のリモート化は図られたとしても、上記の7つの事項には手が付けられないまま、マネジメントの進化が見送りとなり、国内コールセンターのガラパゴス状態からの脱却の機会を手放してしまうのでしょうか。 「元に戻る」ことは、現状維持バイアスにかかった思考停止状態であることに他なりません。 この絶好の機会を絶対に逃してはならないのです。

注: 濱口桂一郎. “「ジョブ型正社員」と日本型雇用システム”. https://www.nippon.com/ja/currents/d00088/

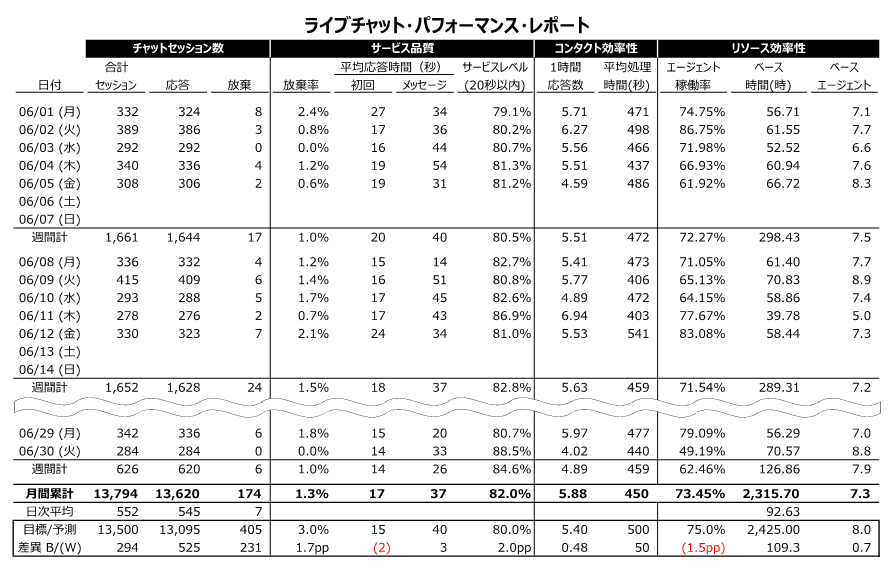

※この記事の内容は、国内コールセンターの最大公約数的な状況を基準にしており、さまざまな例外がいくらでも存在します。日本企業と外資系企業の対比についても、相対的な比較に過ぎません。 熊澤伸宏(文/Vol.31) 昨年2月4日付のコラム「チャットの測定指標」で、ライブチャットの業績評価や運営管理に必要な24の評価指標を発表しましたが、それはまだ、曖昧さや改善の余地が残るものでした。 その後、欧米の数々の知見に加えて、ライブチャットの運用に4年半の経験を持つECビジネスのコンタクトセンターにパフォーマンスレポートを導入し、半年間にわたって実地データによる検証をおこなってきました。 その結果、前回残った曖昧さがクリアになり、測定指標を前回の24から18に絞り込むことができました。 また、毎日の運営管理に必須のパフォーマンスレポートに使う測定指標を選定し、そのフォーマット例を作成しました。 ライブチャットの測定指標(KPI) まずは、ライブチャットのオペレーションの“総合評価”をおこなうのに必須の測定指標を示します。 前回の更新版ということになります。いくつか補足を加えます。

これらの補足に加えて、18の測定指標のすべてに関する解説は、『コールセンター・マネジメントの教科書』第6章の追加情報として、同書の「読者専用サポートページ」にて掲載する予定です。 ライブチャットのパフォーマンスレポート 次に、「ライブチャット・パフォーマンスレポート」のサンプル・フォーマットを示します。 このフォーマットで使われている12の測定指標が、オペレーションの現場でライブチャットの毎日の運営管理のために見るべき必要最低限の指標ということになります。顧客サービス系のセンターであれば、このままでも十分使用できますが、センターの規模やサービスのタイプなど、各センターのニーズに応じた指標を適宜追加してください。以下に例を示します。

12の指標の定義や計算式に関する解説は、『コールセンター・マネジメントの教科書』第6章の追加情報として、同書の「読者専用サポートページ」に掲載しています。 リモートワークの拡大にともない、ライブチャットの重要性も高まっています。 しっかりとレポートを作り、事実(=数値)に基づくマネジメントの実践がますます必要です。

関連記事

(ライブチャットの運営シリーズ第1回)チャットの測定指標 (ライブチャットの運営シリーズ第2回)本当にチャットは電話より安いのか? (ライブチャットの運営シリーズ第3回)ライブチャットのエージェント数を算出する (ライブチャットの運営シリーズ最終回)ライブチャットの正しい使い方――5つの鉄則 熊澤伸宏(文/Vol.30) いまだに多くの(特に日本企業の場合は大半の)コールセンターが、「3密」環境のままオフィスでの業務を強行しているのは、あきれるばかりです。 そんな中、今週になって、従業員と業界双方の声がメディアに発信され始めました。 従業員の声は、言うまでもなく感染に対する恐怖とテレワーク実施などの改善要求、そして企業に対する強い不信感です。下記の記事がその実態をよく表しています。 コールセンターの「極限3密」苛酷実態、非正規雇用の不安が追い打ち 一方の業界の声は、総じて言えば、オフィスでの業務強行を前提に、テレワークしないことを正当化する論調となっています。その姿勢や考えがあまりに残念で、憤りすら覚えるのが正直なところです。 彼らが、その第一の理由として声高に挙げるのが「個人情報」です。 個人情報に自宅からアクセスするわけにはいかないということのようですが、もし「個人情報保護法」を念頭に置いてそのようなことを言っているのであれば、それは同法の主旨をまったく理解していない、極めてナンセンスな言い分に過ぎません。 個人情報保護法は、個人情報利用禁止法ではありません。個人情報を社外で扱ってはならないなどという条文はどこにもありません。 自宅でアクセスすることが良い・悪いではなく、個人情報をどこで取り扱おうが、個人情報取扱事業者として法に定められた安全管理措置をしっかり講じているかどうかが本筋です。それができていれば、何の問題もなくテレワークができるのです。 つまり、自分たちが安全管理措置を怠っていることが本当の理由なのに、「個人情報だからできない」と論点をすり替えて言い逃れや責任転嫁をしているに過ぎないのです。 また、本当に理解不足で「個人情報だからダメ」と思い込んでいる論外な管理者の存在や、「契約社員にアクセスさせるわけにいかない」といったあからさまで理解不能な非正規社員差別まで見られるのは、全く以って何をか言わんやです。 いずれにしても、個人情報は、コールセンターがテレワークをしない理由はおろか、言い訳にもならないのです。 個人情報の他には、「労務管理(おそらくエージェントのケアやコミュニケーションのことだと思いますが)ができない」「自宅で受電する仕組みがない」とか、「自宅の環境がエージェント業務をおこなうのに適さない」というのが、3密強行センターに共通の言い分です。 エージェントのケアについては、AIをはじめとするITツールの登場で、一昔前に比べて、はるかにリアルに近いコミュニケーションが、さまざまな方法で取れるようになっているはずです。 受電については、クラウドの登場で、これも一昔前に比べてはるかに安価で手軽にテレワークができるようになっています。 ところが、つい先日までは、「電話は古い」「人に頼る時代ではない」などと決め付けて、時も場所も人も選ばない今どきのITツールに業界を挙げて大騒ぎしていたはずなのに、手のひらを返すように、電話やオフィスでのリアルありき一色になっているのは一体どういうことでしょう。 今こそ、それらITツールを駆使して、テレワークを実践する好機なのではないでしょうか。 また、エージェントの自宅の環境がさまざまであるのは当たり前です。 電話業務が難しければ、チャットやメールをアサインしてください。それも難しければ、顧客応対ではない業務(この機会にできることがいくらでもあるはずです)を与えてください。 在宅により保育所に預けられない場合は、育児をしながらの業務を認めてください。あるいは、自転車か徒歩で通えるサテライトオフィス(ホテルや貸会議室など)を用意すれば、保育所を利用でき、安心して業務をおこなうことができます。 いろいろあるから「できない」「やらない」のでなく、どうすればできるかを考えてください。 そしてもうひとつ、コールセンターを「社会的ライフライン」とするのは言い過ぎです。 もちろんそれに相当するコールセンターもたくさんあります。 しかし、そうではないビジネスの方が多いのは事実でしょう。 ただし、「既存の顧客に対するケア」は、どんなビジネスでも必要であり守らねばなりません。 だからといって、それを「電話で」「オフィスで」やらなければならない理由はありません。 つまり、単純かつ十把一からげに「コールセンターは重要」と決め付けて、「だからテレワークできない」とする論理は成り立たないということです。 業務の内容、顧客、チャネルなど、多くの選択肢を切り分けて、その必要性や優先度を考えるべきです。 とにかく今、センター長がすべきことは、一刻も早くオフィスを閉鎖して、通勤をなくすことです。 重要なのは、それが自社のためだけでなく、社会に対して果たすべき使命であるということです。 社員として企業の目的達成に努めるように、国全体の目的達成に貢献してください。 完全テレワークへの移行をPRした保険会社のコールセンターが、あたかも先進事例のように採り上げられていますが、タイミングも内容も、それに勝る事例はいくらでもあります。 オフィス環境にしろ、情報の安全管理措置にしろ、エージェントのケアにしろ、業務プロセスにしろ、普段から着実な運営をおこなっているセンターは、決して大騒ぎすることなく、さっさとテレワーク化しています。保険会社の例は、決して例外ではないのです。 「そんなこと言ったって、今すぐできるわけないだろ」とおっしゃいますが、そんなことは当たり前です。 さっさとテレワーク化したセンターだって、多くの犠牲や不自由を抱えながらやっています。 「できない理由」を並べ立て思考停止に陥るのか、「STAY HOME」という目的達成のためにチャレンジするのかの違いです。 目的は明確なのですから、もう選択肢はありません。 今、センター長に求められるのは「やるしかない!」これのみです。

コールセンターは「最もリスクの高い3密職場」です! 「大人数」「詰め込み」「狭いデスク」「島型対向式のレイアウト」「パーティションなし」――日本企業の典型的なコールセンターのオフィスを表すキーワードです。 この環境で、勤務時間の大半を声を出して話しながら過ごしているのですから、まさに「3密職場」の典型例であることに議論の余地はないでしょう。 緊急事態宣言が全国に拡大された今、コールセンターの感染症対策は、オフィスにおける感染防止策ではなく、オフィスをクローズする、つまり「完全テレワーク」化することが明確になったと言えます。 にもかかわらず、今、全国で膨大な数のコールセンターが誕生しています。 言うまでもなく、小池東京都知事の『コールセンターを開設します!』に右ならえで、全国の自治体が我もわれもと、競うようにコールセンターを立ち上げているのです。 そのことを批判するわけではありません。絶対に必要なことだからです。それが、「完全テレワーク」で行われるのであれば・・・。 ところが、そのほとんどは、自治体から委託を受けたコールセンター・アウトソーサーによる「3密型」のセンターです。特需に沸くアウトソーサーは、そのためのオフィススペースの取り合い状態にあるということです。 一方、諸外国では、コールセンターを最も危険な「3密職場」として、強く警戒しています。 例えば韓国では、コールセンターでソウル市最大のクラスターが発生したことにより、カラオケ、ネットカフェ、スポーツ施設などとともに、コールセンターを「最もリスクの高い職場」として指定しました。そして、ソウル市の500を超えるすべてのコールセンターと、その従業員が通う近隣都市をつなぐ公共交通機関の施設や機材の消毒をおこない、全国のコールセンターに感染防止対策の強い指示を発出しました。 また、アメリカ、フランス、スペイン、ポルトガル、チュニジア、モロッコ、カメルーンなどを始めとする欧米諸国では、労働組合によるコールセンターの閉鎖要求やストライキの動きが拡がっています。 このような諸外国の動きをよそに、日本では今、全国で「3密型コールセンター」が乱立していることに、とても違和感を覚えます。 とにかく、全国のコールセンター関係者の皆さんには、コールセンターは「最もリスクの高い3密職場」であることを自覚していただきたいのです。 一刻も早く「完全テレワーク化」してください! テレワークができないコールセンターなどあり得ません。 あれこれ理由をつけて「できない」というのは、言い訳にしか聞こえません。 もちろん、平時とまったく同じにできるわけがありません。 平時と比べて、「あれができない」「これもできない」とできない理由を並べ立てるのは、センター長が思考停止に陥っていると言わざるを得ません。 そうではなく、「できること」をやればいいのです。 「できないこと」がいくつもあっても、今は顧客の理解が得られるはずです。 9年前の3.11の時に比べれば、クラウドサービスを始めとする、テレワークを実現するためのテクノロジーやツールは種類も数も激増し、その価格は劇的に低下しています。これまで、そのための投資を怠ってきたとしても、行政によるテレワーク化支援のためのさまざまな支援が利用できます。 それらを活用して、少しでも平時の状態に近いサービスを提供できる環境を作るのがセンター長や経営者の使命であるはずです。 もし、テレワークが「できない」ではなく、「しない」「したくない」「すべきでない」などと考える経営者やセンター長がいるとしたら、それは従業員に対する労働法上の「安全配慮義務」を損なうものであり、そんな人たちには即刻退場していただきたいものです。 追記:「完全テレワーク」化したら2週間は「完全自宅待機」を 元々リモートワーカーである筆者の印象では、運動不足解消の声に煽られて、わざわざ外に出るテレワーカーの増加を実感しています。 確かに、都心の繁華街などの人出は激減していますが、その代わり地域の商店街や公園などが、平時よりも明らかに賑わっています。せっかくテレワークをしても、地域のリスクを高めることにつながりかねません。 したがって、「完全テレワーク」に移行した際には、当初2週間は「完全自宅待機」することをお願いしたいところです。

この期に及んで、通常営業(オンサイトのオペレーション)を強行し続けているコールセンターが少なくありません。在宅勤務に不可欠な通信インフラやITツールを提供する企業ですら、その例外ではありません。 この状況は、リスクにさらされながら(もしかしたらリスクを撒き散らしながら)、通勤を余儀なくされているエージェントがたくさんいるということです。本人はもとより、その家族にとっても、毎日どれほどの心配、いや恐怖に苛まれていることでしょう。 それなのに、どうしてオンサイトを続けるのでしょうか。 彼らの言い分を聞くと、そのほとんどが「使命感の履き違え」「思考停止状態の責任転嫁」「時代錯誤の経営者」のいずれかにくくられます。 使命感の履き違え 確かにコールセンターの仕事は「不要不急」ではありません。 この状況だからこそ生じる顧客のさまざまな問題に対するケアは絶対必要です。 例えば、中止になったチケットの払い戻しの案内をしっかりおこなって、顧客を安心させなければなりません。 そのために、いついかなる時も、顧客サービスは継続する必要があるのです。 だからといって、それをオンサイトでやらねばならない理由はどこにもありません。 ましてや、多くのエージェントやその家族をリスクにさらしながら通勤させる理由は絶対にありません。 それでも通勤を強いるセンター長は、コールセンターが典型的な「三密職場」であることを強く自覚すべきです。 日本でも、いくつかのコールセンターで感染者の発生が報道されましたが、幸運にも大事には至っていないようです。 しかし、コールセンターが大規模なクラスターと化した韓国では、政府がコールセンターを最もリスクの高い場所の一つとして特定し、厳しい規制をかけました(注1)。 また、ポルトガルでは、コールセンターワーカーズユニオン(労働組合)が、コールセンターの閉鎖(テレワークへの移行)を条件にストライキを要求しました(注2)。フランス、アメリカ、スペイン、チュニジア、モロッコ、カメルーン、ベルギーなどでも同様の動きが拡がっています。 もはや、世界中でコールセンターが危険な職場であることが認知されている状況において、それでもオンサイトの強行継続を正当化することは、とてもできないでしょう。 思考停止状態の責任転嫁 もちろん、どのセンター長も在宅オペレーションにしたいと思っているはずですが、口を揃えて「そうしたくてもできない」と言うのです。 その理由は、第一にシステム環境です。オンプレミスのPBXだからオンサイトでしか受電できない、クラウドはセキュリティーやシステムダウンが不安、社内の業務システムが外部接続できない、ノートPCを支給できないなど。 もうひとつがビジネスプロセスの問題です。その内容は、センターによって事情が異なりますが、ひっくるめて言うならば、会社にいないと仕事が回らないとか流れないということです。 率直に言って、これらは皆、言い訳であり、責任転嫁に過ぎません。 なぜなら、どれも、“予めわかっていること”、つまり“平時に解決あるいは対策しておくべきこと”ばかりだからです。 そんな彼らに共通するのが、「すべてが平時とまったく同じようにできなければならない」としか考えられない頭の固さです。 感染症、地震、豪雨災害・・・どんな場合でも、有事の時には「できること」と「できないこと」があるのは当たり前です。それくらいの柔軟な思考を持たずに、「あれもできない」「これもできない」、だから「何もやらない」のは、思考停止状態に陥ったセンター長の怠慢としか言いようがありません。 できない理由を並べ立て BCP対策やIT投資を怠ってきたツケが、今まさに回ってきたのです。 こんな時、既存のサービスの低下には、顧客の理解が得られます。 エージェントの健康と生活を守ることを最優先することに、異議を唱える顧客はいません。 そのために、「在宅でできること」に絞ってオペレーションを構築すればよいのです。 キャパシティーの低下は避けられない中、可能な限り安定したオペレーションをおこなうには、電話のようにコントロール困難なチャネルを停止して、メールやWebに集約するのが理想です。 電話を完全停止できない場合は、クラウドサービスです。安価で、すぐに導入できて、期間限定で使えるというのは、一昔前までのオンプレミスオンリーの頃を考えれば、これほど都合の良いものはありません。平時の時の不安感を並べ立てるのでなく、有事の時の使い方を考えましょう。 やり方はいくらでもあります。 ただし、「時差出勤」や「交替制で在宅勤務」などでごまかさないでください。 するべきはオンサイトをやめること=通勤をやめることです。 時代錯誤の精神論を振りかざす経営者 「こういう非常時こそお客さまのために!」などというキレイごとで、出社前提の前時代的な精神論を振りかざす時代錯誤の経営者の存在も少なくないのです。 この人たちは、普段から何か事が起こると、「コールセンターが休日出勤して顧客応対に当たれ!」とお約束のように要求します。とにかく「何が何でも営業続行」であり、戦国時代に例えれば、常に「殿(しんがり)を務めよ」という発想の持ち主です。 そんな人たちが、小池東京都知事の緊急事態対策案の『コールセンターを設立します』に触発され勇気づけられてしまったのですから始末が悪い。 でもそこは、「現場を守る」ために、センター長が勇気を振り絞って闘うことが必要です。 このコラムは2020年4月12日現在の状況に基づき記したものですが、今後、日本でもオンサイトを続けるコールセンターでクラスターが発生し、すべてのセンターの閉鎖要請の発出という事態に見舞われるかもしれません。 そうなれば、顧客に大変な迷惑をかけ、ビジネスに大きな損害を与えること以上に、大多数が時給ワーカーであるエージェントの生活が苦境に陥ることになることも認識しておいてください。 そんなことにならないよう、一刻も早く、在宅オペレーションへの完全移行を実践してください。

注1:“South Korea reports jump in coronavirus cases after call center outbreak.”2020/3/11, REUTERS.

注2:“Union calls for closure of major call centers.”2020/3/13, PUBLICO. “Coronavirus: Call center workers advance to strike.”2020/3/15, PUBLICO. 関連記事 COVID-19:"3密職場"の代表、コールセンターの一刻も早い完全テレワーク化を急げ COVID-19:個人情報はコールセンターがテレワークをしない言い訳にはならない 熊澤伸宏(文/Vol.27) |

|

サイトポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引に基づく表記 | Staff Only

Copyright © 2018 - 2022 コールセンターの教科書プロジェクト All Rights Reserved |

RSSフィード

RSSフィード