|

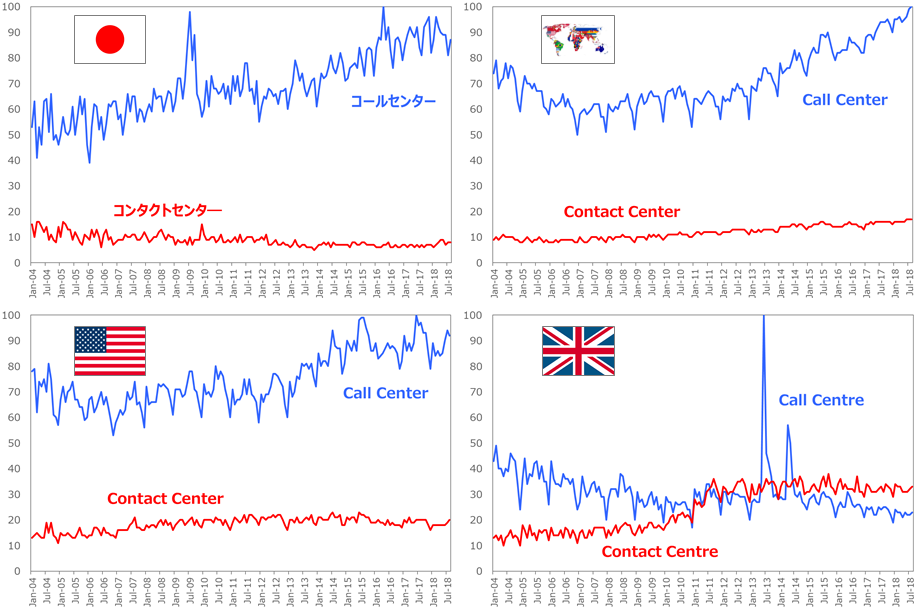

Google Trendsによるコールセンターとコンタクトセンターの検索ワード人気度比較(2004年1月~2018年8月) 左上から時計回りに日本、全世界、イギリス、アメリカ合衆国 Googleで検索されるワードの人気度(注)を見ることができるGoogle Trendsを利用して、コールセンターとコンタクトセンター、Call CenterとContact Center(イギリスの場合はCall CentreとContact Centre)の比較をしてみたところ、興味深い結果が得られたので紹介します。 コールセンターやコンタクトセンターの当事者たちの大方の予想(?)を裏切って、コールセンターの圧勝です。 私が調べたおもな20カ国の中では、オランダがそろそろ逆転しそうな傾向を見せている以外は、イギリスを除くすべての国でコールセンターがコンタクトセンタ―を上回っています。 英語以外を母国語とする国の影響も多少はあるかもしれませんが、全体的な傾向は表しているでしょう。 唯一の例外であるイギリスは、2011年8月を境にコンタクトセンター(Contact Centre)が上回るようになり、2015年以後はその差を拡げていることがわかります。 ちなみに2013年6月にコールセンター(Call Centre)が派手にスパイクしていますが、これはBBCが「The Call Centre」という番組を放送したことによるものです。 アメリカは驚きです。 言うまでもなく、コールセンター/コンタクトセンターの最先進国であり、アメリカ発の各種メディアの表記は、圧倒的にコンタクトセンター(Contact Center)で占められているからです。 日本の場合は、何か裏付けとなるデータがあるわけではありませんが、世間一般的には、コールセンターが圧倒していることは感覚的に理解できます。 とは言え、日本でも“業界的には”、コンタクトセンタ―の露出が急増しているはずですが、検索ワードではコールセンターがいまだに増加を続けているのに、一方のコンタクトセンターは2012年ころを境にそれまでよりも減少し、その後増加する気配はありません。 一般に、電話が圧倒的にメインのコンタクト・チャネルである場合はコールセンター、Eメール、チャット、SNSなどマルチ・チャネルの場合はコンタクトセンターと定義されています。 ITベンダーなど、それにこだわって両者の使い分けをしている企業も見られますが、チャネルの種類による区分は、多分に業界寄りの発想である気がしないでもありません。 世間一般的には、チャネルはどうあれ(そもそも一般消費者がそんなことを意識しないでしょう)、企業や組織の顧客コンタクトの窓口のことをコールセンターとするという単純明快な認識なのではないでしょうか。 さまざまな理由で、コールセンターとコンタクトセンタ―のどちらにするかを検討する機会があるでしょうが、GoogleTrendsのデータは、今後もしばらくの間、業界の当事者の悩みの種となりそうです。

注:人気度の数値は、特定の地域と期間について、グラフ上の最高値を基準として検索インタレストを相対的に表したものです。100 の場合はそのキーワードの人気度が最も高いことを示し、50 の場合は人気度が半分であることを示します。0 の場合はそのキーワードに対する十分なデータがなかったことを示します(Google Trendsより)。

熊澤 伸宏(文/Vol.10)

0 コメント

「月刊コールセンタージャパン」の調査によれば、全体のおよそ半数のコールセンターが「顧客がコールセンターに電話をかける理由(=コンタクト・リーズン)を集計している」とのことです(注1)。 みなさんのセンターではいかがでしょう。 もしまだであれば、今日からすぐに集計を始めることをおすすめします。 コールセンターの運営を改善するヒントがたくさん得られるからです。 もちろん、ただ単に集計するだけでは何の価値も得られません。 いったいどのような活用方法が考えられるでしょうか。 私が在籍するセンターでは3つの目的でコンタクト・リーズンを集計、分析し、活用しています。 ① 異常値を検知する ② 応対品質、生産性を管理する ③ カスタマー・エキスペリエンス(customer experience; CX)を向上する ここで重要な点は、「コンタクト・リーズンは複眼的な視点で集計し分析すると活用の幅が広がる」と理解することです。 たとえば、①の「異常値を検知する」では、「受注」「問い合わせ」といったコンタクト・リーズンごとの平均処理時間(average handle time; AHT)を見ています。 それによると、「受注」のコンタクトのプロセスは標準化が図られているため、通常はAHTは大きく変化しませんが、年末の時期に限ってエージェントが顧客に案内する注意事項が増えるため、通常の時期に比べて「受注」のAHTが増加することがわかっています。 したがって、通常の時期なのに「受注」のAHTが増加した場合、他のプロセスで問題が起きているのでは?という仮説のもとに、即座に事実を検証し把握することができ、その改善のための機会を逃しません。 このように、コンタクト・リーズンごとのAHTを見ることで、センター全体のAHTを見ているだけでは把握できない「異常値を検知する」ことができるのです。 もしまだコンタクト・リーズンの集計をしていなければ、まずはその分類と集計から始めてください。 その上で、分類したリーズンごとのAHTのデータを取り、その増減の原因を特定してください。 さらにその原因を、「恒常的な事実」と「一時的な事実」に仕分けることで、上記の例のように、異常値が発生した時も、迅速、的確な対処が可能となります。 さらにそのデータは、コール数の予測のための貴重なデータとして有効に活用することができます(注2)。 コンタクト・リーズンとAHTを複眼的な視点で分析し、コールセンターのマネジメントに活用していきましょう。

日本企業は、技術系の分野においては世界をリードするプロセスやノウハウを持ちながら、一般事務系オフィスワークにおいてはからきし弱いと言われます。 個人の暗黙知に頼り、集団で助け合いながら仕事をするという日本流のスタイルが、個人の役割や責任をあいまいにし、それによってムリ・ムラ・ムダや無責任体質を引き起こします。 その結果、時間当たりの労働生産性が、主要先進7カ国中37年連続で最下位(日本生産性本部)に甘んじるという不名誉な状況を招いているのです。 この日本流のスタイルでコールセンターのオペレーションを運営しようとするから、上手くいかないのです。 コールセンターのオペレーションは、顧客とエージェントの1対1のコミュニケーションの集合体です。 つまり、仕事の最小単位である1つひとつのコンタクトは、1人ひとりのエージェントが他から明確に独立して仕事をしているため、そこに“集団”が介入する余地はありません。 また、個人の暗黙知に頼ることで、コールセンターの生命線である“一貫性”が損なわれ、次のような事態を招きます。

このような状態から抜け出すために真っ先におこなうべきなのが、仕事の可視化と標準化です。 可視化・標準化するのは、チームの仕事だけでなく、個人(注)の仕事についても必要です。 この、個人の仕事の役割や責任を明確にするのが「ジョブ・ディスクリプション」です。 ジョブ・ディスクリプションには、企業やセンターのミッションや目的を達成するために、各ポジションが果たすべき役割や責任が定義されています。 多くのスタッフが集う一方、1つひとつのコンタクトが独立しているコールセンターだからこそ、全員の意識と行動に一貫性を確保するために、ジョブ・ディスクリプションは必須のツールなのです。 さらに、ジョブ・ディスクリプションが存在することで、自分が担うポジションのあるべき姿と自分の現状とのギャップを具体的に知ることができ、それを埋めるためにスキルや能力の強化を図るなど、自己啓発のためのツールとしても機能します。 ジョブ・ディスクリプションは、コールセンターにとって“Nice-to-have”でなく“Must have”のツールなのです。 ※ジョブ・ディスクリプションについては、『コールセンター・マネジメントの教科書』第2章(P.74~76)で、作成の仕方について詳しく説明しています。また、代表的な7つのポジションのジョブ・ディスクリプションのサンプルを掲載(P.556~564)しています。

「コールセンターの活動に対する社内の理解がない」「コールセンターの社内における位置づけが低い」といったことが、コールセンターの運営上の課題して必ず挙げられます。

本当にそうなのでしょうか? そしてそれが課題なのでしょうか? 「コールセンターの社内認知度が低い」と多くのセンター管理者が言いますが、今の時代、コールセンターの存在自体を知らない社員がたくさんいるとはとても考えられません。 では、コールセンターのどの部分の認知度が低いのでしょうか。何を根拠に認知度が低いと判断するのでしょうか。社内の他部署との比較でしょうか・・・ 残念ながら、これらを裏付ける具体的な事実やデータを筆者は目にしたことがありません。 視点を変えましょう。 あなたは自社の他部署の仕事のすべてを、正確に把握していますか?――この問いに自信をもってYESと答えられる人は極めてまれなのではないでしょうか。 つまり、「お互いさま」なのです。 総務、広報、財務、法務……どの部署も皆、社内認知度が低いと嘆いています。 マーケティング部門が顧客にDMを発信したことを顧客から知らされたことや、知らないうちにコールセンターの電話番号が広告に掲載されていたことは、「マーケティング部門とコールセンター間のコミュニケーション不足」という具体的な問題であって、「コールセンターの認知度不足」といった漠然とした理由が原因なのではありません。 このことをきちんと認識しないで、ただ「コールセンターの位置づけが低いから・・・」などと嘆いていても、問題は何ひとつ解決しません。 そんな状態を放置している管理者は、まさに「思考停止」状態と言わざるを得ないでしょう。 つまり、「コールセンターの社内認知度が低い」(事実はわかりませんが)ことが課題ではないのです。 課題は、社内のビジネスプロセス、トレーニング、コミュニケーション、サービス・アグリーメントなどにあり、コールセンターの管理者として、問題をこれらに具体的に落とし込んで考え行動することが必要です。 では、具体的にどうすべきか・・・・・・今回は問題提起にとどめ、後日この「コールセンターの教科書コラム」であらためて述べたいと思います。 ちなみに、『コールセンタ・マネジメントの教科書』の第1章(Ⅲ効果的なビジネス・コミュニケーションを構築する)でも述べていますので、ぜひご参照ください。 熊澤 伸宏(文/Vol. 7) |

|

サイトポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引に基づく表記 | Staff Only

Copyright © 2018 - 2022 コールセンターの教科書プロジェクト All Rights Reserved |

RSSフィード

RSSフィード