|

仕事柄、いろいろな企業のコールセンターを訪問する機会があります。

初めての訪問の場合、まず、その企業やコールセンターの説明を受けることになりますが、 その際にいつも、日本企業と欧米企業との大きな違いを感じています。 それは・・・ 欧米企業では、必ずと言って良いほど、最初に組織図を見せられます。 組織図を見ながら、業務の概要などの説明を受けるのです。 欧米企業は、仕事の在り方と組織の形状が合致しており、矛盾がありません。 また、一人一人のスタッフの職務(役割、機能、権限)が明確で、それらがそのまま組織図に反映されています。 したがって、組織図を見れば、その企業やセンターがどのように仕事をし、 チームや個人がどんな役割や責任を担っているかを一目瞭然で理解できるのです。 一方、日本企業の場合は、組織図を見せられることはありません。 リクエストしても、すぐには出てきません。 なぜなら、「組織図なんて作ってない」からです。 それならばと作成をお願いしても、その出来上がりは、組織図というよりも「人員一覧表」程度でしかありません。 それを見ただけでは、仕事の概要はおろか、時には部署名すら曖昧でよくわからないのです。 とてもトレーニングや第三者への説明に使える代物ではありません。 どうしてそうなってしまうのか尋ねると、「いろいろあるから」だそうです。 例えば、人事上の上司部下の関係と実務上のそれとが異なっていたり、恒常的な業務と単発のプロジェクトとの区別がついていなかったり、管理職でないのにSVと称してエージェントの業績評価をしていたり・・・など、 「いろいろ」は枚挙にいとまがありません。 これでは、組織図が書けないのも無理はありませんね。 こうなってしまう原因は、日本企業の組織が仕事と連動していないことにあるように思います。 属人的、とよく言われるように、日本企業の多くは、仕事でなく人を起点に組織や仕事の分担が決められるため、一つ一つの仕事の役割、機能、権限などが明確にされず曖昧です。 明確でなくても、集団で助け合って仕事をこなしていくので、それで済んでしまうのです。 ちなみに日本企業でジョブ・ディスクリプション(職務記述書)が滅多に作られないのは、そのためです。 伝統的な一般事務系オフィスワークなら、それで済むかもしれませんが、 多くの人材を抱え、一貫性を旗印に組織で仕事をするコールセンターにとっては、まさにそのことが致命傷になります。 組織図が描けない組織には、例えば次のような症状が表れます。

こんなやり方で仕事をしている限りは、組織図なんて必要ないし、描こうと思っても描けないのです。 このように見ると、コールセンターにとっての組織図とは、組織がしっかり機能しているか、そうでないかを示すバロメーターだと言えそうです。 熊澤伸宏(文/Vol.26)

0 コメント

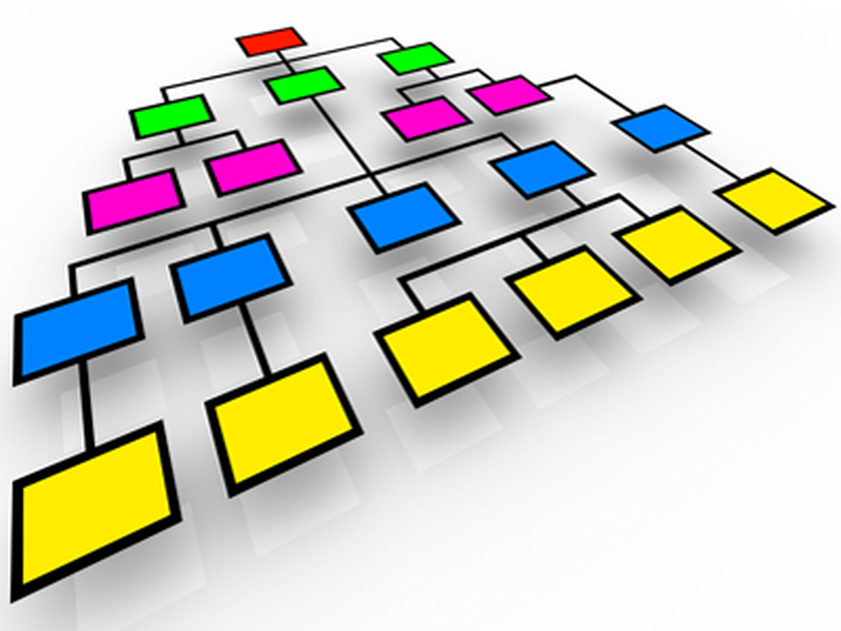

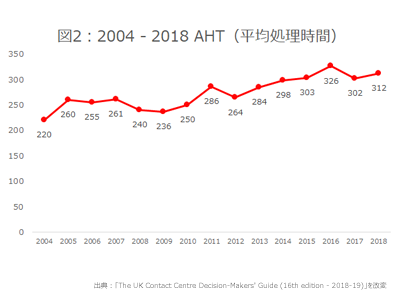

コールセンターのAHT(平均処理時間)が“順調に”伸びています。 前回に続き、日本のコールセンターの先行指標となる英国の最新の調査から興味深い結果を紹介し、考察を加えます。 過去1年で半数近くのセンターのAHTが増加、減少は2割に届かず Call Centre Helper社による最新(2018年)の調査(注1)によると、46.2%のコールセンターが、「2017年に比べてAHTが伸びた」と回答する一方、「減った」とするセンターは17.9%に留まり、2割にも届きませんでした(図1)。 また、ContactBabel社による調査(注2)では、2005年から2010年には240から260秒で大きな増減がなく安定していたAHTが、2012年を皮切りに年に数パーセントの伸びを示すようになり、2015年に300秒を超えて以後も、右肩上がりの傾向を示しています(図2)。 AHTが増加する2つの理由 このようにAHTが伸びているのは、2つの明確な理由があります。 ひとつは、コールセンターに「セルフサービス」や「バーチャル・アシスタンス」(チャットボットのような)などの導入が拡大していることによるものです。 これらが、AHTの短いシンプルなコールの応対・処理をおこなうことで、エージェントが応対するコールの複雑さの度合いが高まり、そのためにエージェントのAHTが長くなるというわけです。 もうひとつの理由は、FCR(初回コール完了率)の重要性がますます高まっていることによるものです。 優れた顧客経験を提供し、顧客の手間や労力をなくすよう努め、顧客満足を向上させるためには、顧客とのコミュニケーションをより充実させる必要があります。 その結果として、エージェントと顧客との通話時間が長くなるというわけです。 これら2点は、「デジタルトランスフォーメーション」の推進、「カスタマーエキスペリエンス」の向上という、コールセンターが今最も注力する課題を反映しています。 つまり、不可抗力的な変化ではなく、コールセンターの構造変化のシナリオ通りの結果なのです。 だから、AHTが“順調に”伸びていると評価できるのです。 AHTの増加がもたらすエージェントへの投資拡大 「デジタルトランスフォーメーション」の本質的な目的は、「新しい製品やサービス、ビジネスモデルを通じた価値の創出と競争上の優位性の確立」(注3)にあります。 ところが、日本のコールセンターの多くは、「セルフサービス」や「バーチャル・アシスタンス」によりエージェントの人数を減らす、つまり採用難対策といった目先の施策の色彩が強いのが現実です。 実は、そこに落とし穴があります。 「セルフサービス」や「バーチャル・アシスタンス」がエージェントからシンプルなコールを“取り上げる”ことで、エージェントには“複雑”で“厄介”なコールが残ることになります。 それらが増えるわけではありませんが、これまではシンプルなコールと複雑なコールとで仕事に強弱をつけることができていたものが、複雑なコールの割合がどんどん増してそればかりになり、エージェントの精神的疲労が高まるのです。 そのままではエージェントが燃え尽きて辞めてしまいます。 したがって、エージェントをケアするための新たな施策の実施や強化――そのための新たな投資が必要となります。 さらに、仕事の質の高まりは、エージェントの人財の質も高めることになります。 つまり、すべてのエージェントが複雑で高度な内容のコールの応対ができるよう、トレーニングの強化、ナレッジをサポートするシステムの充実、これまで以上に質の高い優秀な人財の確保、そのための追加投資の必要に迫られることになるのです。 これらは、採用難対策やコストの軽減を目論んでいるコールセンターにとっては、真逆の状況になりかねないので、今一度、本質的な目的を理解し、長期的な視点で考え直すことが必要でしょう。 変わらぬAHTの重要性――エージェントの働き方改革に資するために これまで、AHTとは「短縮すべきもの」「生産性の評価指標」という考え方が主流を占めていましたが、顧客経験の向上のために、そのような考え方を邪道とするコールセンターが急増しています。 そのために、「AHTの測定をやめた」というセンターも少なくなくありませんが、それはあまりにも短絡的と言わざるを得ません。 なぜならAHTは、これまでも、これからも、コールセンターにとって極めて重要な指標であることに変わりはないからです。 コールの複雑性が増せば、ACW(後処理時間)も増加するのが自然です。 シンプルなコールに代わる“一息つく”ための新たなアイドル時間も必要です。 トレーニングやミーティングの時間が増えるはずです。 このようにオペレーションが変化するのですから、それに見合ったサービスレベルやシュリンケージなどを再考して、エージェント数の算出やスケジューリングなどリソース・プランニングを見直すことが必要です。 これらはまさに、オペレーションの現場におけるエージェントの「働き方改革」であり、そのためには、これまで以上にAHTを精査して、新しい環境に適した生産性目標の設定や、ワークフォース・マネジメントへの反映が必要なのです。

注1: “What Contact Centres Are Doing Right Now (2018 Edition) – How Do You Compare?”. 英国を中心とする350を超えるコールセンターに45の質問を通じて最新の動向を把握する調査

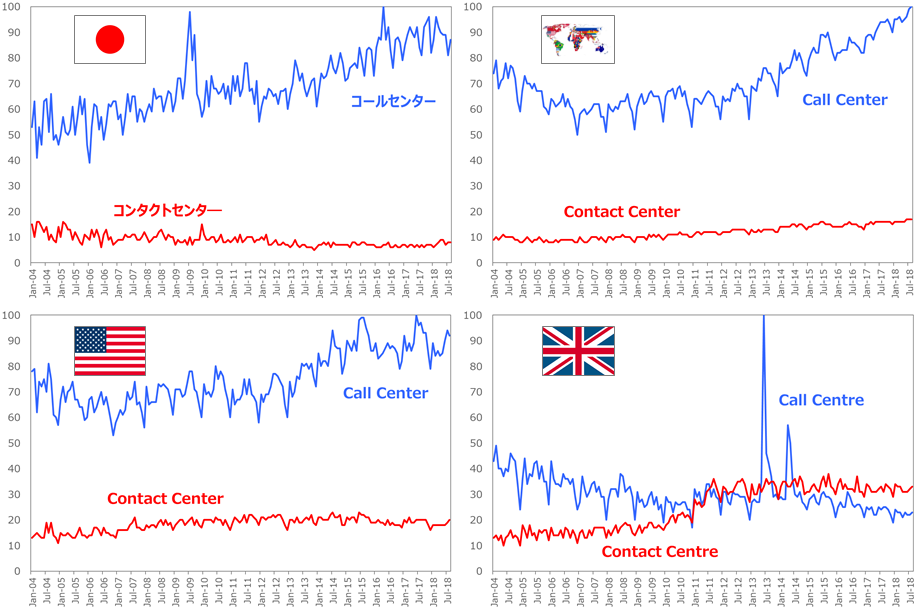

注2: “The UK Contact Centre Decision-Makers' Guide (16th edition - 2018-19)”. 英国のコールセンターに関する調査・分析会社であるContactBabel社が、200を超えるコールセンターに対して毎年実施している調査 注3: 経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」2018年12月 熊澤 伸宏(文/Vol.20) Google Trendsによるコールセンターとコンタクトセンターの検索ワード人気度比較(2004年1月~2018年8月) 左上から時計回りに日本、全世界、イギリス、アメリカ合衆国 Googleで検索されるワードの人気度(注)を見ることができるGoogle Trendsを利用して、コールセンターとコンタクトセンター、Call CenterとContact Center(イギリスの場合はCall CentreとContact Centre)の比較をしてみたところ、興味深い結果が得られたので紹介します。 コールセンターやコンタクトセンターの当事者たちの大方の予想(?)を裏切って、コールセンターの圧勝です。 私が調べたおもな20カ国の中では、オランダがそろそろ逆転しそうな傾向を見せている以外は、イギリスを除くすべての国でコールセンターがコンタクトセンタ―を上回っています。 英語以外を母国語とする国の影響も多少はあるかもしれませんが、全体的な傾向は表しているでしょう。 唯一の例外であるイギリスは、2011年8月を境にコンタクトセンター(Contact Centre)が上回るようになり、2015年以後はその差を拡げていることがわかります。 ちなみに2013年6月にコールセンター(Call Centre)が派手にスパイクしていますが、これはBBCが「The Call Centre」という番組を放送したことによるものです。 アメリカは驚きです。 言うまでもなく、コールセンター/コンタクトセンターの最先進国であり、アメリカ発の各種メディアの表記は、圧倒的にコンタクトセンター(Contact Center)で占められているからです。 日本の場合は、何か裏付けとなるデータがあるわけではありませんが、世間一般的には、コールセンターが圧倒していることは感覚的に理解できます。 とは言え、日本でも“業界的には”、コンタクトセンタ―の露出が急増しているはずですが、検索ワードではコールセンターがいまだに増加を続けているのに、一方のコンタクトセンターは2012年ころを境にそれまでよりも減少し、その後増加する気配はありません。 一般に、電話が圧倒的にメインのコンタクト・チャネルである場合はコールセンター、Eメール、チャット、SNSなどマルチ・チャネルの場合はコンタクトセンターと定義されています。 ITベンダーなど、それにこだわって両者の使い分けをしている企業も見られますが、チャネルの種類による区分は、多分に業界寄りの発想である気がしないでもありません。 世間一般的には、チャネルはどうあれ(そもそも一般消費者がそんなことを意識しないでしょう)、企業や組織の顧客コンタクトの窓口のことをコールセンターとするという単純明快な認識なのではないでしょうか。 さまざまな理由で、コールセンターとコンタクトセンタ―のどちらにするかを検討する機会があるでしょうが、GoogleTrendsのデータは、今後もしばらくの間、業界の当事者の悩みの種となりそうです。

注:人気度の数値は、特定の地域と期間について、グラフ上の最高値を基準として検索インタレストを相対的に表したものです。100 の場合はそのキーワードの人気度が最も高いことを示し、50 の場合は人気度が半分であることを示します。0 の場合はそのキーワードに対する十分なデータがなかったことを示します(Google Trendsより)。

熊澤 伸宏(文/Vol.10) 日本企業は、技術系の分野においては世界をリードするプロセスやノウハウを持ちながら、一般事務系オフィスワークにおいてはからきし弱いと言われます。 個人の暗黙知に頼り、集団で助け合いながら仕事をするという日本流のスタイルが、個人の役割や責任をあいまいにし、それによってムリ・ムラ・ムダや無責任体質を引き起こします。 その結果、時間当たりの労働生産性が、主要先進7カ国中37年連続で最下位(日本生産性本部)に甘んじるという不名誉な状況を招いているのです。 この日本流のスタイルでコールセンターのオペレーションを運営しようとするから、上手くいかないのです。 コールセンターのオペレーションは、顧客とエージェントの1対1のコミュニケーションの集合体です。 つまり、仕事の最小単位である1つひとつのコンタクトは、1人ひとりのエージェントが他から明確に独立して仕事をしているため、そこに“集団”が介入する余地はありません。 また、個人の暗黙知に頼ることで、コールセンターの生命線である“一貫性”が損なわれ、次のような事態を招きます。

このような状態から抜け出すために真っ先におこなうべきなのが、仕事の可視化と標準化です。 可視化・標準化するのは、チームの仕事だけでなく、個人(注)の仕事についても必要です。 この、個人の仕事の役割や責任を明確にするのが「ジョブ・ディスクリプション」です。 ジョブ・ディスクリプションには、企業やセンターのミッションや目的を達成するために、各ポジションが果たすべき役割や責任が定義されています。 多くのスタッフが集う一方、1つひとつのコンタクトが独立しているコールセンターだからこそ、全員の意識と行動に一貫性を確保するために、ジョブ・ディスクリプションは必須のツールなのです。 さらに、ジョブ・ディスクリプションが存在することで、自分が担うポジションのあるべき姿と自分の現状とのギャップを具体的に知ることができ、それを埋めるためにスキルや能力の強化を図るなど、自己啓発のためのツールとしても機能します。 ジョブ・ディスクリプションは、コールセンターにとって“Nice-to-have”でなく“Must have”のツールなのです。 ※ジョブ・ディスクリプションについては、『コールセンター・マネジメントの教科書』第2章(P.74~76)で、作成の仕方について詳しく説明しています。また、代表的な7つのポジションのジョブ・ディスクリプションのサンプルを掲載(P.556~564)しています。

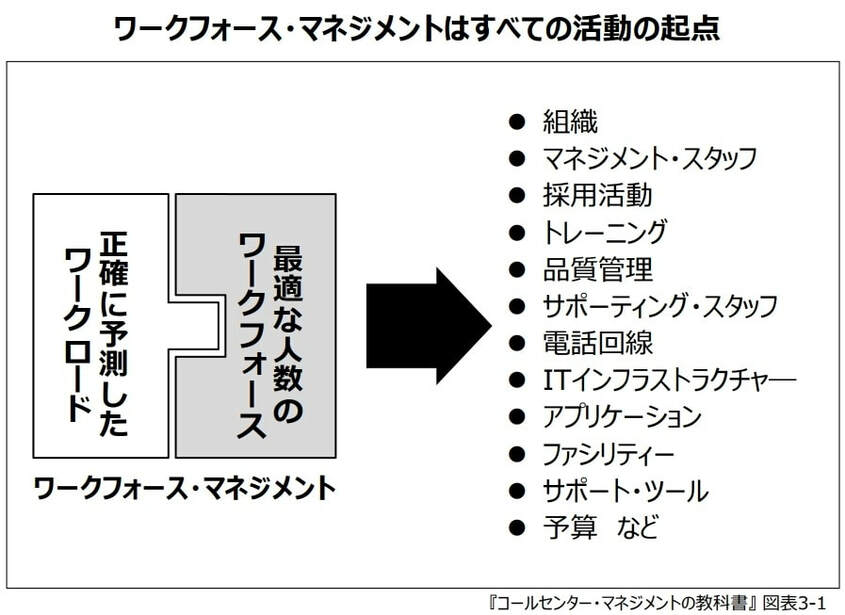

「センター長は中小企業の社長のようだ」などとよく言われるように、コールセンターの管理者は、大変多くの種類の仕事を担っています。 どの仕事も重要であり優劣をつけることはできませんが、強いて言うならば、「ワークフォース・マネジメント」(以下WFM)は、センター管理者にとって最も優先すべき仕事であると言えるでしょう。 なぜなら、WFMはコールセンターのすべての活動の起点としての役割を担っているからです。 WFM自体がさまざまな種類のタスクで構成されていますが、その中心となるのが、「ワークロード(業務量)の正確な予測」と「それに見合った最適なワークフォース(エージェント数)の算出」です。 この2つがしっかり機能することで、下の図に示すように、組織編成から採用、トレーニング、インフラ、設備・機器、予算など、コールセンターの活動に必要なすべてのリソースの質と量が決まります。 そして、無駄なく(効率よく)、質の高いオペレーションが可能となります。 言い換えれば、WFMが機能しなければ、コールセンターの活動は何も始まらないし、それがいい加減であっては、品質や生産性の向上など望むべくもありません。 ところが、コールセンターのメインの仕事であるインバウンド・コールは、一般の事務系オフィスワークと異なり、仕事がランダム(注1)に発生する、業務量をコントロールできない、顧客の姿が見えないといった特性により、ワークロードの予測とワークフォースの算出は困難を極めます。 その一方で、エージェントの人数がたった一人違うだけで顧客サービスに大きな影響を与えること、そして、顧客、エージェント、企業/株主の3大ステークホルダー(注2)の要求にバランスよく応えなければならないといったことから、極めて精緻なワークロードの予測と正確なワークフォースの算出が必要とされます。 そのために、WFMの知識やノウハウが必要なのです。 ヒストリカル・データ、ビジネス・ドライバー、時系列分析、サービスレベル、アーランC式、シュリンケージ、インバース方式、標準偏差、絶対誤差・・・・・・いずれもWFMを実践するために不可欠なキーワードです。 決して上級者や大規模センター向けであるとか、“オタク”の世界ではありません。すべてのセンター長やマネージャーが必ず理解しておくべき基本の用語ばかりです。 すべての活動の起点となるWFMに手を抜くわけにはいきません!

2018年5月30日、『コールセンター・マネジメントの教科書』を発刊しました。

624ページにおよぶこの本に一貫して書かれているのは「基本」です。 私たちは、「基本」という言葉を日常生活のあらゆる場面でごく普通に使いますが、そこには大まかに2つの意味合いがあるように思います。 ひとつは「最も重要なもの」、もうひとつは「初歩的なもの」というニュアンスです。 類語辞典を検索してみると、「起点」「本質」「核心」「真髄」「最重要」といった前者に近い言葉と、「入門」「初級」「初歩」「イロハのイ」といった後者に近い言葉が混在しています。 コールセンターのマネジメントの場面においてはどうでしょう。 筆者の経験からは、圧倒的に後者の意味合いで使われることが多いように思います。 それが最も如実に表れているのが、トレーニング(教育・研修)の分野でしょう。 ほとんどの場合、「基本」と名がつくトレーニングは、新人など経験の浅いスタッフを対象としています。 コールセンター業務の経験がない新任の管理者が受講することはあっても、センター長やマネージャーと呼ばれるポジションの人たちが、「基本」のトレーニングを受けることは極めてまれです。 では、そんなセンター長やマネジャーの人たちには、「基本」がしっかりと身に付いているのでしょうか。 以下は、いずれもコールセンター・マネジメントの「キホンのキ」を理解していない事例ばかりです。 これをお読みのセンター管理者の皆さん、ダイジョーブですよね?

② 500コール × 90%=450コール・・・・・・応答すべきコール数 ③ (450コール × 300秒) ÷3,600秒=37人・・・・・・フル稼働の場合のエージェント数 ④ 37 ÷ 85%=43人・・・・・・稼働率を考慮に入れたエージェント数

いかがでしょう。「基本」を理解している人なら、これらすべてがナンセンスであることをおわかりのはずです。 もしこれらに違和感を感じなければ、あなたのセンターは、顧客、エージェント、企業のいずれにとっても、ハッピーな存在ではないかもしれません。 「基本」の理解や徹底が十分でないことは、正常なセンター運営の妨げとなるからです。 センター・マネジメントにおける「基本」は、決して「初歩的なもの」として軽んずべきものではなく、「最も重要なもの」であることに気付いてください。 確かに時代は大きく変化しています。しかし、時代がどれだけ大きく変化しようと、環境がどれだけ異なろうと、マネジメントの「基本」は普遍であり不変です。 「新しいやり方」は「基本」の上に追加されていくものであることを忘れないでください。 そんな「基本」の重要性について、来たる7月11日、国内屈指のセンター長経験者4名が語ります。 ご興味のあるかたはこちらへ。 熊澤 伸宏(文/Vol. 1) |

|

サイトポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引に基づく表記 | Staff Only

Copyright © 2018 - 2022 コールセンターの教科書プロジェクト All Rights Reserved |

RSSフィード

RSSフィード